八盆八和永嘉場人的吃 —— 舌尖上的龍灣之一

地處東海之濱,龍灣有著廣闊的海涂、富饒的土地、發達的塘河水系,先天的地理優勢加上勤勞的龍灣人民,使得這里物產充足優質,豐富了居民日常生活所需,同時形成了繁榮的飲食文化。

龍灣的美食,可以說數不勝數。龍灣人不僅僅講究食材時令,追求舌尖上的享受,更吃的有規矩,傳統的飲食文化從“八盆八”菜品的擺放定位和食客尊卑座次安排等,即可窺見一二。

吃在龍灣,是一種風情,一種文化,一種經久不衰的時尚。 在我們享受美食、特別是傳統節日時,應學習古人,講究感恩大自然與“天人合一”的飲食文化和宴席禮節的傳統,讓美味更美,鄉情更濃。

《八盆八和永嘉場人的吃 —— 舌尖上的龍灣之一》本地方言精讀

八盆八和永嘉場人的吃

—— 舌尖上的龍灣之一

文 / 姜文華

方言配音/張崇年

現代人普遍喜歡自詡為“吃貨”,以講究美食為自豪,但其中真正懂得美食真諦的人不多,大多是舌尖上的享受主義罷了。若要真正懂得美食,特別是懂得永嘉場人傳統的吃文化,還得好好學學古人對吃的講究。飲食不只是養生,是風俗、是規矩、是藝術、是情懷,是愛也是一種信仰。

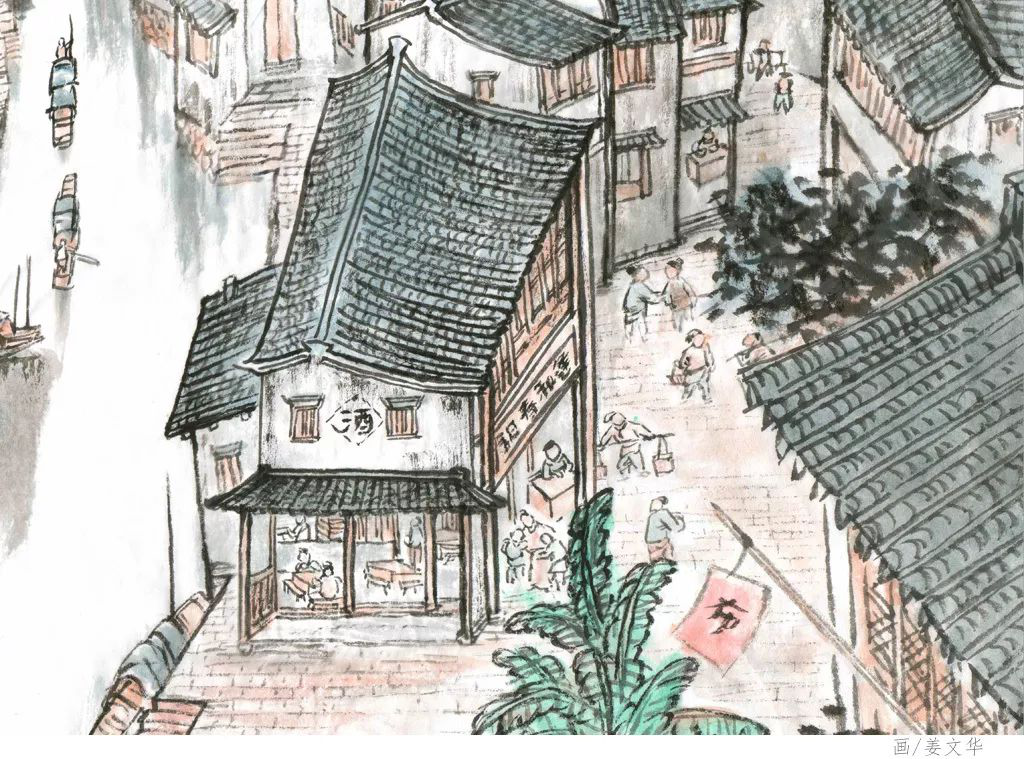

永嘉場經濟的繁榮,帶動了地方飲食業的發展。寺前街作為永嘉場經濟中心,飲食文化早年比較繁榮,寺前街開設較早的菜館有逢和春、張元豐,清末至民國開設的有夏寧和、陳振發等菜館,解放后,菜館、小吃攤合營,設立了聞名永嘉場的永強供銷社菜館(十八踏菜館)、北頭橋工農飯店、五顯殿饅頭店。改革開放后,三甲迎賓樓酒店、下垟街順發酒店、海濱順風樓、三娒奶兒海鮮樓、靈昆南溪碓酒店等較為聞名,近年來,農家樂、私家菜更象雨后春筍般遍地皆是。除菜館、酒樓外,民間還一支“局場老師(音,永強方言,廚師為“六局”之一)隊伍,為村民紅白喜事服務。

▲逢和春酒樓

紅白喜事傳統酒席稱之為“八盆八”即:八盆冷菜(分內、外四盆)、八碗熱菜。冷菜內四盆有:豬肉2盆、餌餅(音:永強方言,由米粉、山粉、豆腐、肥肉、花生米、混合經油水煎制而成)、薰鵝均為農家自產食材。冷菜外四盆有:鰻鲞、烏賊片(鮮、干均可)、魚凍(鯔魚凍或者跳魚凍等),蟶子或花蛤均為漁家海鮮,這充分體現了農耕與沿海漁業相結合的永嘉場地方特色的飲食文化,食材出于本地全年都可以買到。

傳統酒席先上主食(點心),主食顧名思義,是維持身體正常運轉最主要的食物。《黃帝內經》有載:“五谷為養,五果為輔,五畜為益,五菜為充”。《三字經》亦有云:“稻粱菽,麥黍稷;此六谷,人所食”。由此可見,谷粱是滋養身體的根本。水果、畜肉、蔬菜只是補充。宴席開始時,主食先上桌,后上熱菜,先吃主食再喝酒。開桌主食一般為:寓意“年年進步”的炒年糕或蒸松糕、蒸糖糕(紅糖年糕),寓意“長壽幸福”的煮面條,寓意“團圓甜蜜”的湯圓、糍粑,寓意“甜甜蜜蜜”的八寶飯等。糖糕、松糕、粽子、糍粑代表四季八節主食食材。

▲“八盆八” 其中冷盤蝦替代鰻鲞,

燒雞替代烏賊片;當中為主食蒸松糕

熱菜八個有:扣肉(東坡肉)、肉丸子湯、蒸全雞、烹全魚(黃魚或鮸魚、鯔魚)、蒸全鴨、肉皮泡(膠)山珍羹、小炒(白菜炒豬肚或豬肝)、時令水果(爪果)甜湯或紅棗、蓮子甜湯。傳統酒席除“八盆八”外,還有“八盆五”“八盆一”。“八盆五”內外八盆冷菜不變,開桌主食選一樣,熱菜五盆分別是:扣肉或肉丸子湯、蒸全雞、烹全魚、小炒、甜湯。“八盆一”八盆冷菜不變、開桌主食選一道。“八盆一”酒席不放調羹,熱菜只有扣肉,扣肉逢辦酒席必有此菜。早年人食量大,傳統酒席熱菜上完后還要上米飯,添加時令蔬菜下飯,添加米飯吃飽散席送客。

“酒席”必須要有酒,永嘉場人待客酒水以寓意紅火喜慶紅酒(米釀老酒)為主。還有以燒酒當水再加糯米,酒娘釀制而成的米醴瓊酒(“米靈瓊”,音,永強方言,酒,紅色)。也有米釀白酒(燒酒)。永嘉場人熱情好客,愛熱鬧喜彩頭講體面,來客一定要吃得酒足飯飽,主人才有光彩,喜事才算辦得喜慶、完美。

“八盆八”是永嘉場人待客最高禮遇,酒席請專業廚師精心制作,俗稱:“擺盆”(音,永強方言),取材講究。其實起先是“八盆五”,“河出圖,洛出書,圣人則之”黃帝發現“洛書”龜背“中有五極”,所以,古人設計宴席故為八冷盆、五熱菜,后來發展為“八盆八”。“八盆八”來歷大家都知道:八位食客、八冷菜、八熱菜、八飯碗、八酒杯、八筷子、八調羮等形成二進制陰陽爻象,至于兇吉要看陰陽演示過程。

由于交通和交流的局限性影響,傳統酒席食材基本就地取材,為什么盛產于甌江的蝦、蟹、蝤蠓、蜇皮等食材卻沒有上桌?這和先民不食蟲與敬龍文化有關,人們認為蝦、蟹、蝤蠓、海蜇是“十只腳”即為海之蟲,“海蟲”是龍的同類,而龍是“海蟲”之首領,龍居于海、騰于天系東方神獸,是神圣、吉祥、吉慶之物,英勇、尊貴、威武的象征,護佑天下風調雨順有恩。《淮南子》卷三記載:天神之貴者,莫貴于青龍。故而青龍或為四象之首。故不能食“海蟲”,所以,傳統酒席不采用“海蟲”類食材。此類食材因味美,后來漸漸被人們所接受。近年來,人們聚會酒席改為“四大盆”就沒有這么多講究了,紅白喜事酒席也改為“四大盆”,宴席取材更加廣泛了。但祭祀酒席,絕不能用“十只腳海蟲”、牛肉、馬肉,烏龜、甲魚類食材。

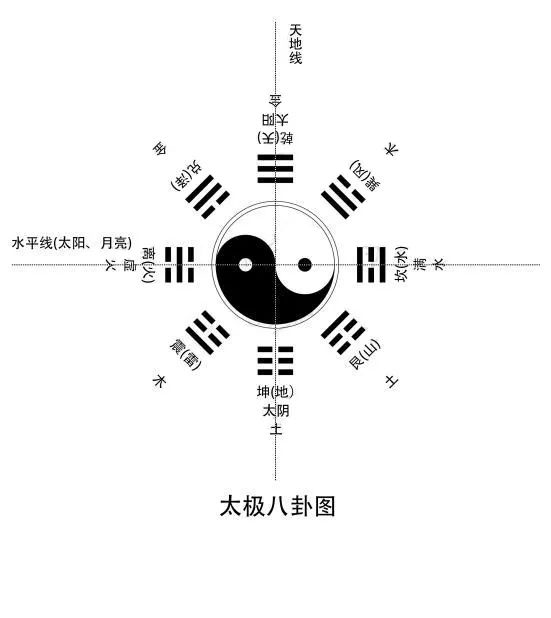

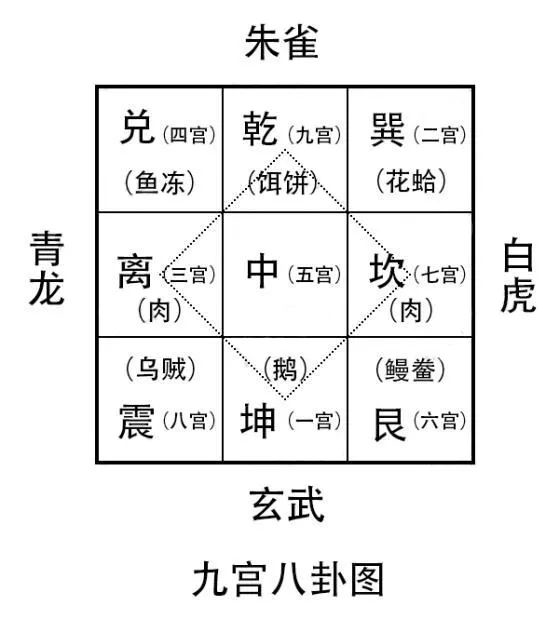

古人迷信認為美食飄香易招神鬼光顧爭食,特引用八卦圖布置食材,故稱“食壇”,以至驅鬼避邪,食之放心安心。《易傳·系辭上傳》:“易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。”傳統酒席按八卦圖布置“食壇”,食材擺放位置均有規則。以坐北朝南大堂為例,八仙桌桌面板直木紋與天地線(對中堂與房屋大門同朝向)重合,與房柱子平行垂直于房樑放置。根據九宮八卦圖,冷菜內四盆為奇數宮,爻象屬陽,其菜品均為土地上食材,而外四盆為偶數宮,爻象屬陰,故其食材均來源于水中。九宮(河圖)卦象:下中為坤卦(一宮)、上中為乾卦(九宮)、左中為離卦(三宮)、右中為坎卦(七宮)、右上為巽卦(二宮)、右下為艮卦(六宮)、左上為兌卦(四宮)、左下為震卦(八宮),中為太極生“兩儀”(五宮),陰陽魚眼于同一水平線(太陽太陰)上,太陽為上太陰為下。魚眼位放置醬油、醋碟,“八卦陣”是立體的天羅地網陽氣旺盛,神鬼(屬陰)不侵。內、外四盆冷菜生成“八卦”,形成完整的八卦圖(陣)排列食壇。其實古人利用“八卦”文化創造“食壇”,關健作用是方便菜的擺放定位和食客尊卑座次安排,休現傳統禮儀文化而已。

▲太極八卦圖

《禮記·曲禮上》曰:“行,前朱鳥(雀)而后玄武,左青龍而右白虎,招搖在上。”陳皓注曰:“行,軍旅之出也(主體陣容移動)。朱雀、玄武、青龍、白虎,四方宿名也。”故八仙桌食壇根據廳堂坐向而設,前朱雀、后玄武、左青龍、右白虎陣容(式)不變。八仙桌(食壇)四邊各擺放長櫈(兩人位),分別代表后玄武、前朱雀、左青龍、右白虎四大神獸,避邪惡、調陰陽稱為“四象”,祭祀酒席福禮食壇撤去長櫈,難道神鬼也怕“四象”神獸?而祭祖、白喜事八仙桌90度轉向放置,桌面板木紋橫向中堂與水平線、房子房樑重合,“兩儀”(太陽與太陰)分左右之形,垂直于天地線,此時“兩儀”左陽右陰,人鬼共享各取其所,神鬼就可以光顧品嘗了。食壇“八卦”卦是不變,九宮代表大地,但是,“四象”(前后上下)的方位關系是可變的,不管食壇“八卦”方位隨食廳朝向如何變化,內四盆歸陽宮(陽數宮),外四盆落陰位(偶數宮)永遠不變。這種變與不變的復始關系,正是體現《周易》理論的神奇和鄉人的敬畏之心。

“四象”定方位,尊者上卑者下,年長者上,年幼者下,主賓位在上,陪客位在下。宴席形式八人一席,一般是貴賓四位陪客四位,貴賓多于四位,大堂下桌(二桌)或廂房安排,女眷賓客由女主人作陪后堂或內室設席。置桌位置和座位尊卑以房間朝方為準,賓客面對廳堂朝向為上位。宴席八位有各自名稱,青龍上為頭位(主賓),白虎上為二位,頭位左坐(青龍)為酒龍頭(陪客),玄武兩位為假(闊)佬位(音,永強方言,長輩位),賓客長輩和主人長輩坐位置。二位右坐(白虎)為三位,朱雀兩位為陪位,主陪與酙酒位。上菜口在主陪位,上菜時主陪起身先撤吃過的熱菜碗,后雙手捧新菜放置桌中央,有頭與尾的食材頭朝玄武位。副陪負責斟酒,副陪把持酒壺要放自己左手,斟酒時起身雙手捧壺斟之,放置時壺嘴要對自己不能對別人。副陪右側為酒龍頭(勸酒),酒令從此開始。《易·說卦傳》載:“天地定位,山澤通氣,雷風相薄,水火不相射,八卦相錯,數往者順,知來者逆,是故易逆數也。”故酒令從逆數而行。

▲“八仙桌”座位圖

主賓尊卑座位,紅白喜事或其他家宴、請客等酒席,不管廳堂朝向,“四象”方位隨“兩儀”,食壇上冷菜鵝肉盆朝玄武位表示尊上,冷菜餌餅盆對朱雀位(陪客位),冷菜兩盆豬肉對青龍與白虎位永遠不變,外四盆冷菜鰻鲞、烏賊在后(上),魚凍、蟶子在前(下)放置。“八卦”為驅鬼避邪之設,繼之引伸出許多規矩,如人不能坐桌子上,要保持桌子(食壇)尊嚴,八位食客座次,八冷菜擺放和八熱菜上菜順序,以及碗、酒杯、筷子、調羹、酒壺的放法和位置,敬酒的禮儀都有規矩。先天八卦卦象,天、地、山、澤、水、火、風、雷可理解為大地自然界,大極為太陽與月亮,“四象”乃天神。方桌圓盆(上桌的冷菜也是碗里扣出,擺成圓形)應合天、地、人統一和“地方天圓”之寓意。食者認為上天有好生之德,美食是上天的恩賜應珍惜之,可見傳統酒席講究“天人合一”的和諧文化。

▲九宮八卦圖

永嘉場地方有廣闊的海涂、富饒的土地、發達的塘河水系,勤勞的永嘉場人民,為市場提供了充足優質食材,豐富了居民日常生活所需。同時,形成了傳統食材品牌專業村。如:沙村掘闌鮒(跳魚),寧村張蝦滬、張鷹捕、蝦艫捕撈,永興推簝,海濱張栲兒,黃山橫欄兒、張橫洋,五溪鉤釣,五甲捉章魚、拔鯔魚、抬魚,永壽劃油荏(天吻蛇鰻),七甲打罱網、捕踏捉魚、抽關即“板嶂網”,八甲捉沙蟹(矮兒),天河后鳳掘泥蒜,下垟街推蝦,小塘下合魚(推網),三都五宅丼捉涂,三十畝、四十畝捉蝤蠓,蘭田拋碇張網、扎蟹兒,水潭摳螺螄、永昌捕田蟹,天河釣鱔兒,四甲搗泥塘,三都前房打鸕鶿、大池潭放龍絲,下河濱倒蝦蘿,青山、金岙板罾等。水潭北策島絲溜網、插茜網作業,盛產鰻鲞、烏賊干、蝦干、江蟹干、蝦皮、淡皮、海鹽(音,永強方言)等干海貨。靈昆產三黃雞(國民時從上海引進,放養涂浹塘園中,型大味美)、甌柑、蟶子、文蛤、花蛤和涂魚。塘河水網發達,農閑時村村有人“放瀝”或用其他方法捕獲鯽魚板、鯔魚(子魚)、河蝦、蠶蝦、河鰻、包頭魚、鯉魚、甲魚等塘浹河鮮上市。上京、東郭養鵝、鴨、五都新路淋豆芽、三都周家岙作素面、上璜榨菜油等特色食材都有很好的口碑。

永嘉場人吃講究食材時令,奉行“不時不吃”。正月青蛄;二月蟹,白蝦、蘿卜、鱖魚、鯔魚;三月嫩雌雞(放養一年齡),闌鮒、蝦蛄、鰻線兒(鰻鱺)、蝤蠓虎,清明至芒種時子鱭;四月泥糍,鯧魚、鰣魚;五八(月)鰨目魚強如鴨,“爛胡丁”(小彈涂魚)、泥鰍、鱔魚、包頭魚、金針菜、槐豆;六月黃魚、梅子魚,蕃茄、帶豆、絲瓜、毛豆;七月海蜇、龍頭魚,三伏天甲魚;八月番鴨、蓮藕,八月十五水鴨,秋未鱸魚;九月鰻魚、河蟹,花生、芋頭;十月鮸魚,盆菜、大頭菜;十一月蝤蠓滿肚膏;十二月河魚(鯽魚板)頭帶金,江蟹、臘月鵝、白菜、土豆、洋蔥、豆薯等。過時令食材味道相差千里,海鮮、河魚如此,蔬菜也如此。

永嘉場人喜歡吃,重五節過后為慶早稻豐收吃“償新酒”,置辦“八盆一”,主食為早稻新米飯,熱菜除扣肉外,有時令蔬菜、帶豆和炸茄子、炸毛蟹等。臘月吃“分歲酒”,也是“八盆一”,開桌主食臘肉炒年糕,熱菜除扣肉、外加烹全魚和炒冬筍等時令蔬菜,冷菜內四盆可以用臘雞、臘鴨、臘肉替換。正月“新年酒”也如同“分歲酒”,但盛冷菜盆碟改用紅色高腳碗,冷菜上放兩片紅蘿卜,烘托喜慶紅火氣氛,開桌主食改為蒸甜年糕。

上述是家庭聚餐,還有請客慶祝宴席。孩子出生第一周,要辦酒席慶祝新生,孩子周歲要宴請族人、鄰居、親家、親戚等客人,宴席為“八盆一”,開桌主食為素面加水煮紅蛋。永嘉場習俗“八盆一”不隨禮金,“八盆五”“八盆八”就要隨禮金了。女兒為父母祝壽置辦“八盆五”,“祝壽酒”開桌主食為長壽面。“謝恩酒”“結婚酒”、女兒出嫁“請謝嫁”(音,永強方言)、結婚第二天新婚夫妻回娘家(女方)“拜年酒”、婚后親戚宴請新婚夫妻“會親酒”、買賣開張“利市酒”、“慶功酒”、新房“上梁酒”、“喬遷新居酒”,以及白喜事(喪事)出殯日置辦的“回山酒”、族人祭祖先“祠堂酒”都要置辦“八盆八”。開桌主食除“結婚酒”“會親酒”吃甜湯圓外,其他宴席主食炒年糕、蒸松糕、蒸糖糕、糍粑都可以。

紅白喜事除擇日“正天”(音,永強方言)中午宴席為“八盆八”或“八盆五”外,操辦喜事其間,其他時間中午、晚餐吃便飯,稱之為“吃小飯”,八盆一湯。八盆分別為豬肉,餌餅或茭白,薰鵝或三黃雞,烹全魚或跳魚,鮮蟹或海蜇皮、蝦,章魚或烏賊、鰻鲞,小炒豆腐干或豆芽,時令蔬菜小炒;湯一般是水煮菜湯或三鮮湯、絲瓜湯,主食為米飯。幫忙的鄰居、親戚隨到隨便吃,不講究菜品擺放位置與食者座次。

永嘉場點心、“接力”(音,永強方言),最著名的是丈母娘待姑爺的炒粉干(粉干加2個荷包蛋、蝦干、闌鮒干、鰻魚干、鳥賊干、三層肉、黃花菜、香菇、木耳等佐料),還有:學林餛飩、寶貝豬臟粉干,以及魚丸面、素面湯、短切面、山粉面、海鮮面、米面、鮮肉湯圓、煮湯圓粉、炒面條、炒年糕、糯米麻糍、糯米飯、海鮮煮粉干、紅薯煮粉干、煮麥(面)條、麥糊兒、龍眼肉酒蛋等,有的點心也可以當主食上酒桌。

如今,物質的發展,科技的發達,我們想吃什么,就吃什么,想什么時候吃,就什么時候吃,手到擒來,隨心所欲。反季節的食物更是隨處可見,吃得是越發的花樣翻新。但是,我們還是應該講究一些我們永嘉場曾經輝煌的傳統風俗,不應該亂了方寸,將那幾百年乃至上千年老繭一樣磨出來的講究和風俗一起漸漸失落。特別是在我們每一個傳統節日到來的時候,我們闔家團聚的時候,更應該講究這樣感恩大自然與“天人合一”的飲食文化和講究宴席禮節的傳統,讓我們的下一代知道這個傳統,由此喚回我們綿長久遠的回憶,讓我們離鄉土和大自然越來越近,讓我們心的距離越來越近,讓我們鄉愁的情感越來越濃。

(戊戌大暑于沐蘭居)