陳相雖去,青山猶在 —— 陳宜中生平事跡暨與龍灣關(guān)系

近年來(lái),特別是“南海一號(hào)”整體打撈出水后,學(xué)界對(duì)陳宜中的研究掀起新的熱潮。

陳宜中是南宋末年的宰相,是抗元保宋大業(yè)中的重要人物,他在南宋末年肩負(fù)保護(hù)宋室幼脈的使命和責(zé)任。但史書(shū)關(guān)于陳宜中的形象卻是模糊的,戲曲中的陳宜中是一個(gè)大反派,許多人對(duì)陳宰相的評(píng)論傾向于負(fù)面消極。

本期,孫建勝先生繼續(xù)為大家講述溫州歷史上第一位宰相、“堅(jiān)貞不屈、至死不忘匡復(fù)宋室的忠臣”陳宜中的故事。孫先生的著作《陳宜中集》出版后一直受到學(xué)界關(guān)注和好評(píng),不少研究者深受此作的啟示。

陳相雖去,青山猶在

—— 陳宜中生平事跡暨與龍灣關(guān)系

文 / 孫建勝

陳宜中,字與權(quán),號(hào)靜觀,永嘉人。少年穎悟,性峻拔。精舉子業(yè),鄉(xiāng)人多師之。入太學(xué),與樂(lè)清劉黻、平陽(yáng)林則祖等六人上書(shū)論丁大全之奸,削籍謫建昌軍,時(shí)稱“六君子”。登景定三年(1263)進(jìn)士第二,授紹興府推官。度宗咸淳元年(1265),以國(guó)子錄召試館職,除正字。次年(1266),遷秘書(shū)郎,擢為監(jiān)察御史。三年(1267),以國(guó)子祭酒進(jìn)讀《中庸》,參劾程元鳳外出為江東提舉茶鹽常平公事。四年(1268),改浙西提刑。五年(1269),以直顯文閣、兩浙西路提點(diǎn)刑獄公事提領(lǐng)轉(zhuǎn)般倉(cāng),除秘書(shū)少監(jiān)兼崇政殿說(shuō)書(shū),累遷禮部侍郎兼中書(shū)舍人。

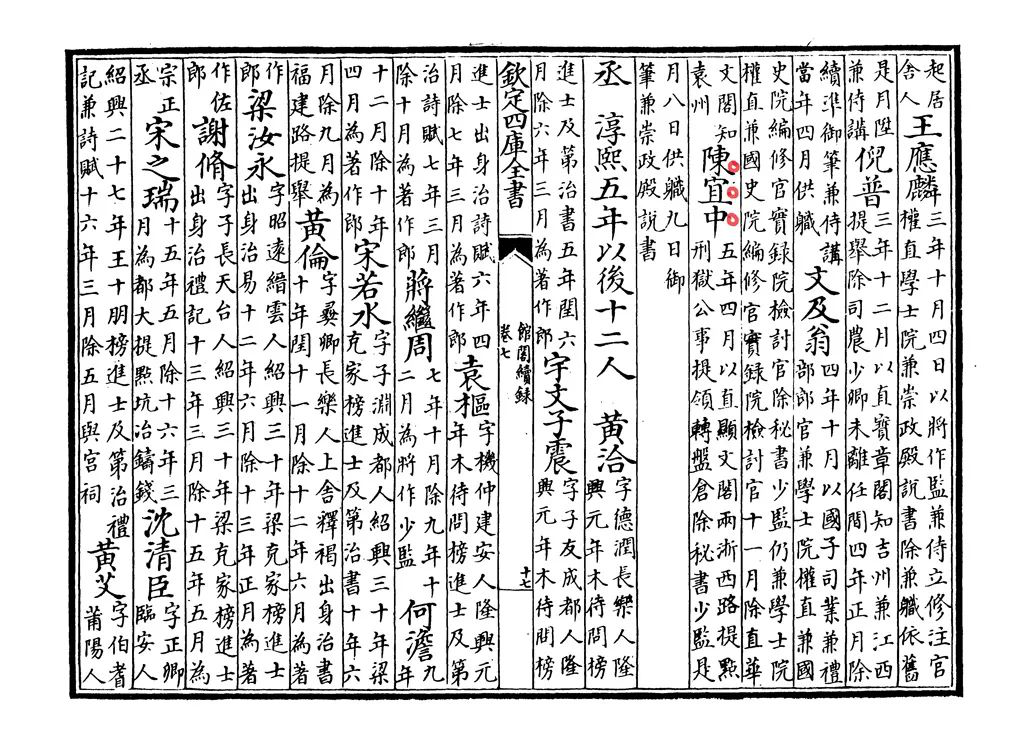

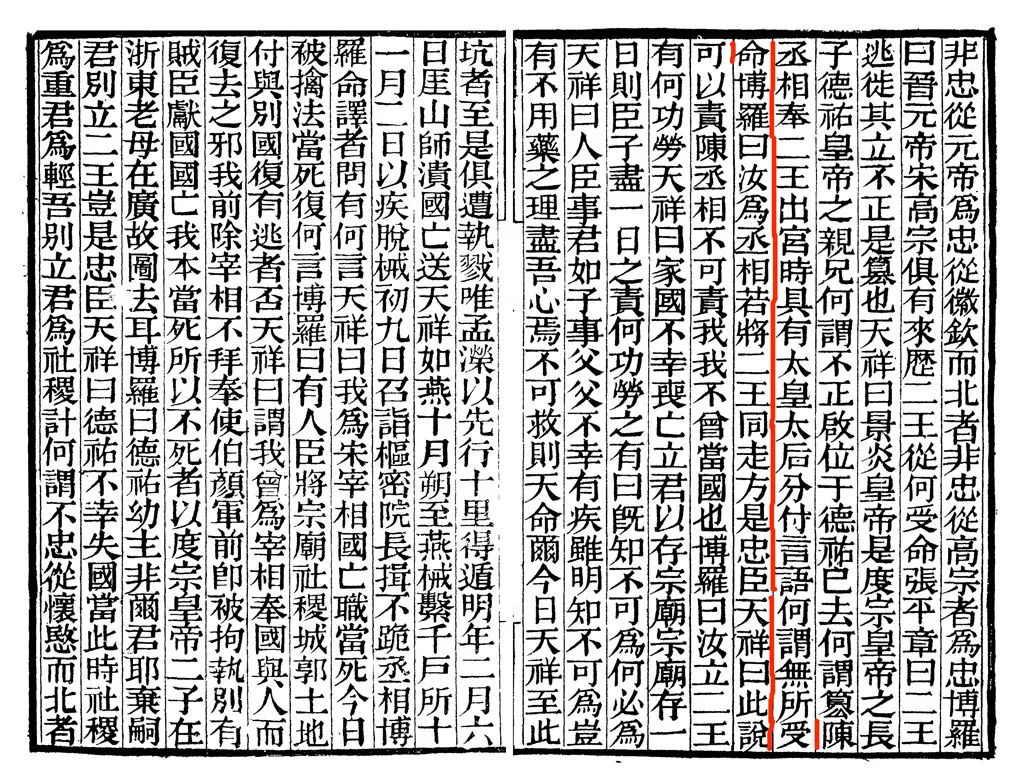

▲《南宋館閣續(xù)錄》卷七 書(shū)影

六年(1270),經(jīng)筵進(jìn)講《春秋》終篇。召為太常少卿,權(quán)禮部侍郎。七年(1271),以顯文閣待制出知福州兼福建路按撫使,在官得民心。閱歲,克舉厥職,升寶謨閣待制。九年(1273),除刑部尚書(shū)兼給事中。十年(1274),拜簽書(shū)樞密院事兼權(quán)參知政事。恭宗德祐元年(1275),以知樞密院事拜左丞相。次年,宋幼主歸元。益王立,是為瑞宗景炎元年(1276),復(fù)為左丞相,乃擁二王入廣州。井澳之?dāng)。煊烧汲侨脲吡_(今泰國(guó)),卒于暹。《宋史》有傳。

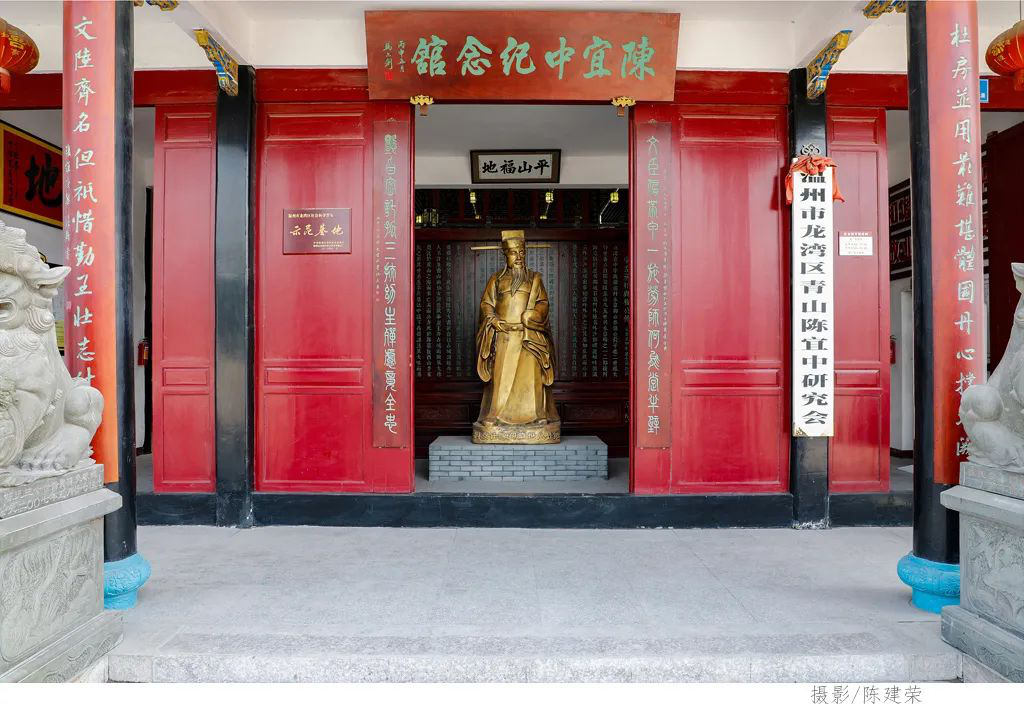

▲陳宜中塑像

六君子

陳宜中少年時(shí)家境貧窮,約二十八、九歲時(shí),因?qū)W優(yōu)被召進(jìn)京師太學(xué)讀書(shū)。在太學(xué)中,以文名于當(dāng)時(shí)。太學(xué)不同郡縣學(xué)的地方,是可以針對(duì)時(shí)弊,直接上書(shū)參政。其時(shí)由于理宗荒淫怠政,丁大全夤緣閻貴妃及內(nèi)侍盧允升、董宋臣等關(guān)系,官殿中侍御史,逐漸在外用事,與宦官董宋臣相互勾結(jié),在朝橫甚。

理宗寶祐四年(1256),丁大全升任右諫議大夫,進(jìn)端明殿學(xué)士、僉書(shū)樞密院事,封丹陽(yáng)郡侯,進(jìn)同知樞密院事兼權(quán)參知政事。時(shí)任右丞相董槐因厭惡丁大全的做派,羞與共朝,上書(shū)自請(qǐng)退職歸養(yǎng)。丁大全累疏彈劾董槐,并且大半夜以臺(tái)牒調(diào)兵百余人執(zhí)刀圍住董槐府第,紿令同至大理寺,迫董槐出北關(guān)。六月二十四日,董槐罷相,舉朝驚駭。丁大全又任用黨羽袁玠為九江制置副使,主管向當(dāng)?shù)厥占{稅銀。袁玠貪婪苛刻,為敲詐金錢(qián)不惜拘捕一些漁湖土豪殘酷催逼,結(jié)果引發(fā)民變。這些漁人竟背棄大宋,把所有的漁舟都用來(lái)援助北來(lái)入侵的敵兵,給朝廷帶來(lái)極大的威脅。

針對(duì)這種情況,當(dāng)時(shí)太學(xué)、武學(xué)、宗學(xué)“三學(xué)生”紛紛上書(shū)訟丁大全不法行為。其中,以太學(xué)生陳宜中、劉黻、黃鏞、林則祖、陳宗、曾唯六人最為突出,聯(lián)名上書(shū)“進(jìn)退大臣當(dāng)以禮,擅逐鼎輔,壞祖宗數(shù)百年優(yōu)待臣工之意”,極論丁大全之奸,要求罷免丁大全。

上書(shū)后,丁大全盛怒,指使監(jiān)察御史吳衍、翁應(yīng)弼彈劾太學(xué)生陳宜中等人擾亂朝政,取旨削六人學(xué)籍,拘管江西、湖南州軍。陳宜中被編管安置在江西路建昌軍。六人下臨安府押出國(guó)門(mén)之時(shí),國(guó)子祭酒、司業(yè)率二十齋生冠帶送出圜橋府,轟動(dòng)朝廷上下,士論歸重,被稱為“賢關(guān)六君子”。

這些行為又激怒丁大全,通過(guò)“重修丙辰監(jiān)令”“立碑太學(xué),戒諸生亡議國(guó)政”“自后有上書(shū)者,前廊生看詳,以牒報(bào)檢院”等方式,在學(xué)校立碑禁止學(xué)生議論國(guó)家大事,不能直接上書(shū)朝廷,須經(jīng)前廊生兼任學(xué)官先行審查才能發(fā)表,對(duì)學(xué)校進(jìn)行輿論控制。

學(xué)生們的行動(dòng)雖沒(méi)能在第一時(shí)間獲得勝利,卻象征著丁氏一黨瓦解的開(kāi)端。開(kāi)慶元年(1259)九月,蒙古兵攻鄂州(武昌),丁大全終于被以隱匿蒙古進(jìn)犯消息的罪名罷右相之職。時(shí)丞相吳潛即為陳宜中等六人鳴冤,上書(shū)請(qǐng)求解除拘禁,召返臨安太學(xué)。陳宜中等六人又被譽(yù)為“開(kāi)慶六君子”。

為官善政及時(shí)評(píng)

陳宜中為官善政頗多,如咸淳三年(1267)任江東提舉鹽茶平公事間,以百姓立場(chǎng)上《請(qǐng)禁鹽法抑配之害札子》奏疏,揭露南宋鹽法實(shí)施后的諸多弊端,乞求朝廷能設(shè)置官員監(jiān)察此事,去除民間之害。又如咸淳七年(1271)出知福州兼福建路安撫使,“在官得民心”(有專(zhuān)文記述)等。陳宜中在朝中禮賢下士,薦舉頗多有學(xué)之士,及奏請(qǐng)?bào)w恤抗元死節(jié)義士,本文稍敘數(shù)人。

其一,薦劉辰翁居史館。劉辰翁(1232-1297),字會(huì)孟,別號(hào)須溪,廬陵人。理宗景定三年(1262)與陳宜中同科進(jìn)士,廷試忤賈似道置丙等,以親老請(qǐng)為贛州濂溪書(shū)院山長(zhǎng)。景定五年(1264),應(yīng)江萬(wàn)里邀入福建轉(zhuǎn)運(yùn)司幕。度宗咸淳元年(1265),出任臨安府學(xué)教授。四年(1268),為江東轉(zhuǎn)運(yùn)使江萬(wàn)里處任司幕。五年,任中書(shū)省架閣,丁母憂去。恭宗德祐元年(1275)五月,丞相陳宜中薦居史館,辰翁辭而不赴。十月,又授太學(xué)博士,因元兵逼臨安未行。即《四庫(kù)全書(shū)總目提要》所謂“江萬(wàn)里、陳宜中薦居史館,除太學(xué)博士,皆固辭”。宋亡,隱居不仕,埋頭著書(shū),以此終老。著有《須溪集》。其詞學(xué)成就,對(duì)元明產(chǎn)生巨大影響,在中國(guó)文學(xué)批評(píng)史上占有一席之地。其子劉將孫曾撰有《題陳文二相翰墨》一文,記述陳宜中事跡頗是珍貴。

其二,奏請(qǐng)方鳳補(bǔ)初品官。方鳳(1241-1322), 一名景山,字韶卿,浦江人。稍長(zhǎng)以詩(shī)文為世所重。屢舉進(jìn)士不第,為閤門(mén)舍人王斌塾師,教其二子大登、小登。據(jù)光緒《浦江縣志》卷九《方鳳傳》,“丞相陳宜中尤器惜之,將具奏請(qǐng)補(bǔ)初品官”,德祐二年(1276),宜中走海南,未果。后以特恩授容州文學(xué),宋亡后絕意仕進(jìn),歸隱家中,自號(hào)巖南老人。著有《存雅堂遺稿》。元代著名文學(xué)家黃溍、柳貫、吳萊皆出其門(mén)下。

其三,薦舉王益大授右文殿修撰。王益大,字居安。永嘉人,儒志先生六世孫。累舉進(jìn)士,不合于有司。開(kāi)慶元年(1259),獻(xiàn)《平戎十二策》,擢國(guó)史編校。歷官三省樞密院主事,中書(shū)、門(mén)下省錄事,判太醫(yī)院,主管崇道觀。度宗咸淳間,“丞相陳宜中薦授右文殿修撰”,此見(jiàn)蘇伯衡《殿撰王公畫(huà)像贊》前小序。右文殿修撰,宋代文官高等貼職,級(jí)別在學(xué)士之下、直閣之上。恭宗德祐宋亡,益大執(zhí)節(jié)不仕,以壽終于家。其子王與,樂(lè)清縣尹。

其四,奏請(qǐng)節(jié)士趙淮贈(zèng)忠愍。趙淮,字符輔,號(hào)靜齋,潭州衡山人,因叔丞相趙葵賜宅第于溧陽(yáng),即居于此。趙淮召集義兵,屯聚糧草,抗擊元軍。德祐元年(1275),招為江東轉(zhuǎn)運(yùn)判官,置司溧陽(yáng)。二年(1276)正月,與元兵戰(zhàn),同兩小妾一并被俘。押送至淮東行省,撰《辭家廟》絕命辭。見(jiàn)元左丞相阿珠,不跪。給虎符,不受。斬于瓜洲。二妾焚其尸,以衣裹骨投金山江中,并赴水死。元張鉉《至大金陵新志》載,“宋相陳宜中以淮死節(jié)奏,贈(zèng)忠愍”。宜中奏請(qǐng)當(dāng)在瑞宗景炎二年(1277)十二月入占城乞師之前。

陳宜中在執(zhí)政間,時(shí)評(píng)頗佳。如方逢辰在《送物與陳宜中丞相書(shū)》中說(shuō)陳宜中主政間,“視時(shí)聚散,梗民免于饑,仁意周匝。庶幾輕生者少,遠(yuǎn)罪者眾……某與一道生靈并受其福”。劉將孫在《題陳、文二相翰墨》中說(shuō)陳宜中“人物纖白溫雅,所立乃屹然”。鄭思肖《二唁詩(shī)?少保張公世杰》前序中評(píng)陳宜中、張世杰“二公忠烈動(dòng)天地,有德感人心……昔太平盛時(shí)不得拜二公于馬前,一識(shí)云臺(tái)之像,深以為惜”。

在朝廷的制詔中,亦有對(duì)陳宜中的評(píng)價(jià)。如《陳宜中除國(guó)子錄制》中稱陳宜中“學(xué)問(wèn)邃通,氣節(jié)端亮。慷慨舉幡之誼,六館在其下風(fēng)。舂容奏篇之言,大庭擢居亞選”。《勉諭陳宜中詔》中稱陳宜中“以忠義之枕,扶持宗社”,并說(shuō):“國(guó)事日棘,人心易搖,非卿誰(shuí)與鎮(zhèn)安?羽書(shū)狎至,諸將出師,非卿誰(shuí)與指授?”《賜左相陳宜中勉諭造闕詔》中說(shuō)“討亂賊,去兇邪,收黎元之心,作將士之氣,國(guó)勢(shì)將振,皆卿之功”。

“逃跑說(shuō)”辨析

陳宜中給后世詬病的,是《宋史》本傳中或有意或無(wú)意記載在民族斗爭(zhēng)最激烈時(shí)的“二次逃跑”。對(duì)陳宜中的辨正,現(xiàn)代許多資深學(xué)者正在努力。姑收集各家論文觀點(diǎn)如下。

所謂陳宜中第一次“逃跑”,是《宋史》本傳所說(shuō)的“伯顏將兵至皋亭山,宜中宵遁”一事,發(fā)生在德祐二年(1276)正月。其實(shí),扶植二王南下這事,是經(jīng)過(guò)朝廷高度嚴(yán)密策劃的政治事件。可以從文天祥被元軍俘虜?shù)牡诙辏聪榕d二年(1279)十二月初九日答元丞相博羅問(wèn)時(shí)得到證明,文天祥答說(shuō):“陳丞相奉二王出宮時(shí),具有太皇太后分付言語(yǔ),何謂無(wú)所受命?”此見(jiàn)《昭忠錄?文天祥傳》中。

▲守山閣叢書(shū)刻本

《昭忠錄?文天祥傳》 書(shū)影

在鄭思肖著的《心史?大義略敘》和《元史》中都記載陳宜中與張世杰、蘇劉義、劉師勇等扶植二王出杭州嘉會(huì)門(mén),渡浙江而去,元兵發(fā)現(xiàn)后,派勁兵五千人追不到的事。鄭思肖是南宋遺臣,與陳宜中是同時(shí)代的人,他寫(xiě)好《心史》后,埋在井下,直到明崇禎十一年(1638)才公諸于世。《元史》在記載元朝開(kāi)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)的重大事件是不會(huì)記錯(cuò)的。《宋史》編纂時(shí),以外間流行的說(shuō)法“宵遁”“逃”采入正史中,應(yīng)該沒(méi)有鑒別史料的真?zhèn)巍?/p>

所謂第二次“逃跑”,是《宋史》本傳所說(shuō)的“井澳之?dāng)。酥杏钔踝哒汲牵讼热缯汲侵I意,度事不可為,遂不反。二王累使召之,終不至”一事,發(fā)生在景炎二年(1277)十二月以后。據(jù)元黃溍《陸君實(shí)傳后敘》記載,陳宜中到占城前,是辭去相位,以樞密使、都督諸路軍馬的身份,去搬救兵的。

在今福建漳浦發(fā)現(xiàn)兩本宗譜舊鈔本:《湖西黃氏族譜》與《趙家堡趙氏族譜》。兩譜上分別有宋黃材《文忠公族譜序》及宋趙若和《趙氏本末序》。黃材妻是宋宗室皇家郡主,趙若和是宋太宗趙匡胤的弟弟趙匡美的第十世孫。兩人在序中都記述自己在祥興二年(1279)二月初六日擁十六只船突出元軍的包圍,曾在淺灣地方與陳宜中船相遇,陳宜中說(shuō)原先想去福建以圖匡復(fù)王室。此條史料亦被明鄭汝璧引入《故宋閩沖郡王墓表》中。

▲明鄭汝璧《由庚堂集》卷二一

《故宋閩沖郡王墓表》 書(shū)影

胡珠生先生在《陳宜中生平考辯》中說(shuō),黃材文表明“十余艦”是十六船,“趙氏后”是宋魏王廷美十一世孫閩沖郡王趙若和。在許達(dá)甫和侍臣黃材等護(hù)衛(wèi)下,四船遭遇颶風(fēng),看到“世杰不幸船沉”而死,這就證實(shí)《宋史?張世杰傳》上文,也反證此文的真實(shí)。值得重視的是文中兩次提到陳宜中船及其走向,表明陳宜中確曾于祥興二年(1279)二月間從占城回國(guó),要到福州圖恢復(fù)。因坐船被颶風(fēng)破壞,被迫在合浦(宋為合浦,明為泊浦,清為碧浦,即福建東山縣陳城村)登陸。

趙若和文所述陳宜中情況,不僅和黃材文完全一致,而且對(duì)颶風(fēng)地點(diǎn)作了明確的補(bǔ)充——南澳之七十余里。再一次證實(shí)陳宜中從占城回國(guó)。《宋史?陳宜中傳》所云“二王累使召之,終不至”,也就不攻而破了。此行“欲往福州圖恢復(fù)”,不僅證實(shí)他和張世杰之間的“不協(xié)”,而且證明陳宜中匡復(fù)王室之志始終不渝。

最后歸宿

“投海殉國(guó)”說(shuō)

胡珠生先生在《陳宜中生平考辯》中說(shuō),陳宜中遭遇颶風(fēng)“登合浦”以后的情況,史籍缺乏記載。但因“江南競(jìng)傳帝在占城,元主詔遣捕帝及陳宜中”。元翰林直學(xué)士承旨劉賡于延祐五年(1318)撰《永嘉陳氏世德碑》,提到“宜中素有公輔之望,咸淳末以知樞密院拜左丞相”“宋亡,擁二王泛海達(dá)廣州,知力不能支,捩柁由占城之暹羅國(guó),竟死于難。世皇聞其名,遣使旁求,不獲乃已”。又說(shuō)宜中之侄輦真吃刺思(陳自中幼子)有“兄芹孫、女兄尼凈戒至自暹國(guó)宜中薨所”。可見(jiàn)宜中確是死于暹羅。但是怎么死的,并不明確。對(duì)照《世德碑》的銘文:“躬不受祉,篤生二子。位總百揆,實(shí)維伯氏。國(guó)存與存,國(guó)亡與亡。義重丘山,身等毫芒。命殞軀糜,曾無(wú)顧恤。萬(wàn)里滄溟,甘葬魚(yú)腹。”才知道是在暹羅時(shí)跳海自殺的。碑銘中“國(guó)存與存,國(guó)亡與亡。義重丘山,身等毫芒”,是元臣劉賡對(duì)陳宜中忠于宋室、捐軀殉國(guó)的崇高贊辭。

“老死暹國(guó)”說(shuō)

見(jiàn)于《宋史?陳宜中傳》:“至元十九年(1282),大軍伐占城,宜中走暹,后沒(méi)于暹(即今泰國(guó))。”鄭思肖《心史》說(shuō)陳宜中所往乃今爪哇之“阇婆”,或“海南諸國(guó)”。葉子奇《草木子》又說(shuō)其所往為日本之“倭”。陳學(xué)霖先生考證認(rèn)為,陳宜中的最后避居卒地,俱在“暹”。陳宜中走“暹”的具體時(shí)間,現(xiàn)代著名的老一輩海外華僑史學(xué)家黃斐然先生,曾在民國(guó)二十九年(1940)認(rèn)定:“淵陳公來(lái)暹時(shí),為公元一千二百八十四年(至元二十一年,1284),距今已閱六百五十七年矣。”并對(duì)陳宜中在海外華僑史上的地位,給予高度的評(píng)價(jià):“南洋華僑有悠久之歷史,先代南遷之僑民,或?yàn)橹页迹驗(yàn)榱x士,有可歌可泣之故事者,吾人對(duì)之,寧不敬仰歟?若陳公宜中之來(lái)暹,亦泰國(guó)華僑歷史上值得紀(jì)念之一頁(yè)也。”

“埋名匿居”說(shuō)

諸多學(xué)者根據(jù)福建漳浦《湖西黃氏族譜》中宋黃材撰《文忠公族譜序》、漳浦《趙家堡趙氏族譜》中宋趙若和撰《趙氏本末序》與明鄭汝璧《故宋閩沖郡王墓表》所載的史料,及家譜、方志、傳說(shuō)的記載,考證陳宜中從占城歸國(guó)潛入內(nèi)地山村僻野埋名隱姓匿居,且有諸多后裔。如黃曉峰、劉月蓮《陳宜中嶺南遺事考述》的廣東陽(yáng)江海陵島,陳立群《宋末陳宜中行跡考辨》的福建東山,高琪《尋覓歷史的遺蹤:宋末丞相陳宜中潛隱太倉(cāng)考——對(duì)太倉(cāng)地方史志中有關(guān)宋末遺事的研究與考證》的江蘇太倉(cāng),田文國(guó)、田水明、田耀國(guó)《蘄春田夢(mèng)羆系南宋丞相陳宜中考辨》中的湖北蘄春久長(zhǎng)山,喬亞楠、胡茂君《南宋戰(zhàn)亂始祖移崖,駙馬后裔瓊粵扎根——崖州陳姓探尋記》的海南島崖州等等。

與龍灣淵源關(guān)系及研究成果

嘉靖《永嘉縣志》卷二《建置坊市》記載:“相儒坊,宋樞密林略、丞相陳宜中所居。”相儒坊在溫州郡城瑞安門(mén)(大南門(mén))與永寧門(mén)(小南門(mén))以南城南廂。故此,陳宜中生長(zhǎng)于溫州郡城。

恭宗德祐二年(1276)正月十八日,太皇太后謝道清、恭宗在臨安府降元,宋亡。弘治《溫州府志》卷十七載,陳宜中歸隱于溫州“清澳”(青岙)。一般學(xué)者據(jù)光緒《永嘉縣志》卷首《永嘉場(chǎng)圖說(shuō)》:“宋時(shí),嶺(茅竹嶺)北有地名青奧,相傳為陳丞相宜中所居也。”及舊《志》地圖標(biāo)注,認(rèn)為“青岙”在茅竹嶺西北江中,臨近七都島,今已沒(méi)入江水。近年,潘猛補(bǔ)先生據(jù)康熙《青山陳氏宗譜》等文獻(xiàn)史料考定青岙即今青山(屬龍灣區(qū)永中街道),青山陳氏為目前發(fā)現(xiàn)陳宜中最近的一支后裔。

2015年6月24日,青山尖山發(fā)現(xiàn)陳氏墓碑二件:其一,“青岙和庵陳公壽塋”碑。墓主陳國(guó)玉(1630-?),字德璞,號(hào)和庵。其父陳接南(1603-1652),字子晉,世居青山。其二,“清青岙陳公四位之墓”碑。其四位陳氏先人為陳學(xué)勤的先祖,名諱生卒不詳。陳學(xué)勤(1850-1909),字志勉,號(hào)琴山。青山陳氏廿五世,鄉(xiāng)飲賓。可見(jiàn)在明代至民國(guó)期間,一直有“青山即是青岙”的說(shuō)法。

▲青山水庫(kù)對(duì)岸露出的巖坦

村民們稱為狀元崗

不管結(jié)論如何,可以斷定陳宜中所歸隱的青岙在今龍灣區(qū)域境內(nèi)無(wú)疑。龍灣歷來(lái)有“無(wú)陳不成村”的傳言,至今聚族的陳氏有:前街、關(guān)頭、英橋、七甲、滄湖、上京、豐臺(tái)、青山、何家橋、山灣、沙岙、四十畝、后陳、瑤街、龍灣(內(nèi)外兩支)、山西岙、西臺(tái)岙、大岙溪、響動(dòng)巖、江上、埭頭、石坦、西一、上巖頭等廿幾支。其中與陳宜中家族有關(guān)聯(lián)的,除青山陳氏為目前發(fā)現(xiàn)陳宜中后裔外,尚有前街、關(guān)頭、英橋、龍灣內(nèi)陳、后陳等幾支。

▲陳宜中紀(jì)念館

2013年3月,龍灣區(qū)文史部門(mén)曾于前街陳氏宗祠設(shè)立“陳宜中研究中心”,啟動(dòng)陳宜中挖掘與研究。其后,隨著青山陳氏康熙《宗譜》的發(fā)現(xiàn),青山陳氏被學(xué)術(shù)界斷為可靠陳宜中后裔。2015年6月,成立龍灣區(qū)青山陳宜中研究會(huì)。2016年11月,建成陳宜中紀(jì)念館。標(biāo)志陳宜中研究熱潮在龍灣興起。除鄙人于2012年7月所編《陳宜中集》(黃山書(shū)社)之外,近年來(lái),龍灣取得研究成果頗厚,如2016年4月鄙人主編《龍灣史譚?陳宜中研究專(zhuān)輯》,2017年8月潘猛補(bǔ)著《宋末宰相陳宜中》(中國(guó)文史出版社),2018年6月陳鈞賢編纂《中外學(xué)者研究陳宜中資料匯編》(中國(guó)文史出版社)。同年7月,舉辦紀(jì)念宋末丞相陳宜中誕辰800周年暨學(xué)術(shù)研討會(huì)。10月,溫州大學(xué)設(shè)立陳宜中研究所。龍灣陳宜中的研究取得階段性成果。