剛強不阿 勤政廉潔 —— 明代三朝循臣王瓚

2021年04月22日 10:32:00來源:閱龍灣客戶端

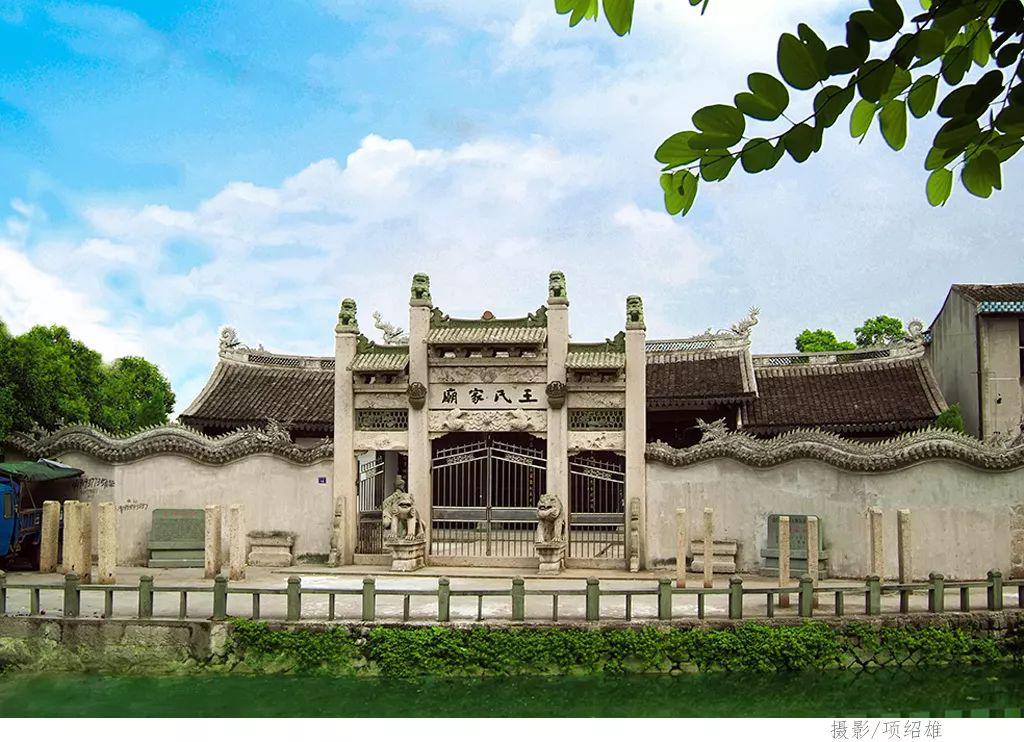

王瓚(1462-1524),字思獻,號甌濱,明代榜眼,禮部尚書。永嘉場李浦(今龍灣區永中街道殿前村)人。弘治八年(1495)考中舉人。次年春中進士,殿試得一甲二名(榜眼)。歷任翰林院編修、經筵講官、國子監祭酒、禮部侍郎,為官長達30年,憂國憂民,剛正不阿。在向皇帝“講課”中抨擊當權宦官劉謹,遭到迫害。后又多次直言諫君和支持張璁的“大禮議”之爭。他4次參與負責科舉考試,多次從事文字編撰與宮廷講學。卒后被追贈禮部尚書,賜謚文定。有《正教編》《弘治溫州府志》《甌濱集》等書傳世。

王瓚(1462-1524),字思獻,號甌濱,永嘉場李浦村今龍灣區永中街道殿前村人。弘治八年(1495),考中舉人。次年春,中進士第,殿試得一甲二名(榜眼)。自弘治、正德以至嘉靖間一直在翰林院、國子監及禮部任職,官至禮部左侍郎。他位居中樞三十來年,撰修國史,侍講經筵,兩行國子祭酒,四典禮部會試,對教育文化事業做出貢獻,門生桃李滿天下。

王瓚少年聰敏,刻苦勤奮。他從小立志,讀書求功名,為國立功,為民立極。他少年讀書十分用功。忙季時,他白天幫助家里干活,到了夜晚才在菜油燈下讀書。有時讀到夜晚,以至黎明。由于家境并不富裕,到了夜晚讀書時,他總將菜油燈的燈光減弱,以此節省燈油。他稍長即入縣學,孜孜不倦地學習經史。為了溫習功課以應秋季考試,他住在城里開元寺日夜功讀。那年五月,本來秋天開花的木芙蓉,居然提前到五月盛開,王瓚寫了一首詩:

開元寺里木芙蓉,五月開花映水紅。

欲與碧桃爭發達,超然不肯待秋風。

讀此詩,就知道王瓚少年壯志滿懷,刻苦讀書,是為了人生創造一番轟轟烈烈的事業。也就在這一年,弘治八年(1495),王瓚中了舉人。次年春天中進士,殿試得一甲二名(榜眼)。可見,王瓚刻苦勤讀,學業終有所成。

正德元年(1506),王瓚升任侍講,充經筵講官,他就大膽地向皇帝提出“舉直錯枉”的奏章,列舉“宦官宮妾”之事,暗諷當時的宦官劉謹。當時劉瑾正得勢,弄權在朝,怒其攻擊自己,假傳皇帝旨意嚴加斥責,并將王瓚降職為國子司業。后來,劉瑾事敗被誅,王瓚調任祭酒,后又擢升為禮部侍郎。

明武宗多次出關“邊防”,有時逾月不返,且下旨征取犒軍銀一百萬兩,供巡邊時所需,給老百姓帶來了沉重的負擔。此時,憂國憂民的王瓚上疏力諫,請武宗即日回鑾返京并取消犒軍。奏疏說:“自八月二十八日圣駕離宮后遂出關,今已逾月未還,朝臣實切思戀。京師有宗廟社稷宮闕之重,百司遮府之務,六軍萬姓之命。皆系屬于陛下。今皆委而去之,日引月長,群心怠緩。倘有奸人竊發,上無調度之主,下無專斷之權,事勢至此,豈勝危栗!”對犒軍事,更是危言直陳:圣旨犒軍銀一百萬兩,責辦嚴急。戶部多方籌集,尚未等到半數。敵人未見,而府庫已空。倘若敵人伺隙入侵,盜賊乘機作亂。那時,軍隊給養將從何處取給,戰事結束之后又將用何物犒賞將士?短短百數十字,言簡意賅,詞嚴情切,憂國憂民之心,漾溢于字里行間。

明朱厚熜即帝位后不久,欲尊稱親生父興獻王為皇考,遭到首輔楊延和等人的極力反對。王瓚對楊延和他們的那套泥古不化的理論和偏激的做法,既不茍同,更不隨和。這時同鄉張璁,剛考中進士,正在京都候職,他認為嘉靖皇帝是繼統,并非繼嗣,即帝位后稱自己的父親為皇考,是理所當然。張璁因自己在京城朝廷并無其他熟人相助,于是,便來侍郎府謁見王瓚,向他申述自己關于定尊稱的見解。王瓚對張璁既循古禮,又遵祖訓的深刻見解,極為贊賞。在王瓚的極力支持和鼓勵下,張璁隨即上疏請遵興獻王為皇考。王瓚在朝廷中及時為張璁的大禮儀學說,到處游說。由此,王瓚卻遭到了楊廷和等人的猜忌,被貶往南京。正在這一年,王瓚的母親朱太夫人病逝,他就奉旨歸里奔喪。

王瓚的一生,光明磊落,胸懷坦蕩,剛正不阿;器量寬宏,不計私怨。他是一個以社稷蒼生為念,置個人生死榮辱于度外的正人君子。明萬歷《溫州府志》將他列入名臣傳,傳頌至今。他為官近三十年,歷事三朝,四典春闈,兩袖清風,為里人交口稱頌。嘉靖三年,歿于家,卒年六十三歲。欽命追贈禮部尚書,賜謚文定,并加賜“三朝寵命”表額一方。嘉靖皇帝在祭王瓚文中,稱他是“惟爾甌邦碩彥,先帝名臣。篤志匡正,純心向學。馳名里第,擢秀同林。”

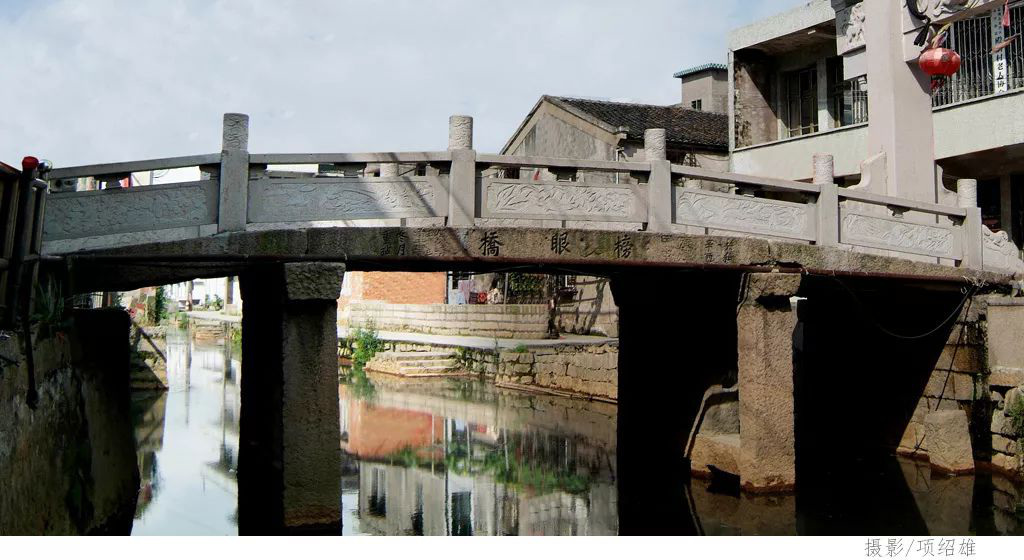

王瓚熱愛家鄉,十分關心鄉親父老。他為人忠厚,體悉人情,有口皆碑。他無論是告假回鄉,或是告老還鄉,每逢冬天大雪紛飛的時節,會出來巡視村間,看見誰家的煙囪不冒煙,就濟助人家度過寒冬難關。據《岐海瑣談》載,王瓚每逢告假回鄉,總要設宴邀請鄰里鄉親父老,同樂抒懷。他并在宴請期間,向每位老者敬酒致意問候。當他向一位鄰居問候時,見那人面有憂慮不悅神色。王瓚問他為何不樂?鄰居不答,王瓚再三詢問,那人才告訴他,因為王瓚家建的樓房妨礙了他家所居的地方。王瓚笑而答道:“這么簡單的事,你忍在心里,何不早說呢?”次日,他就吩咐家人即折撤樓房,再也重建。

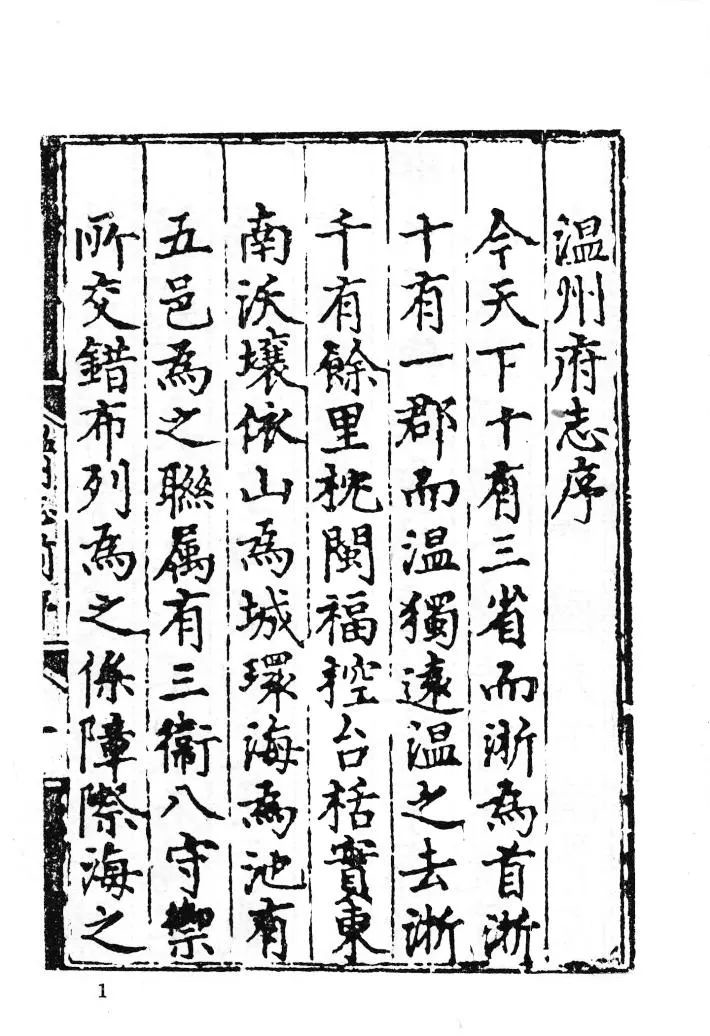

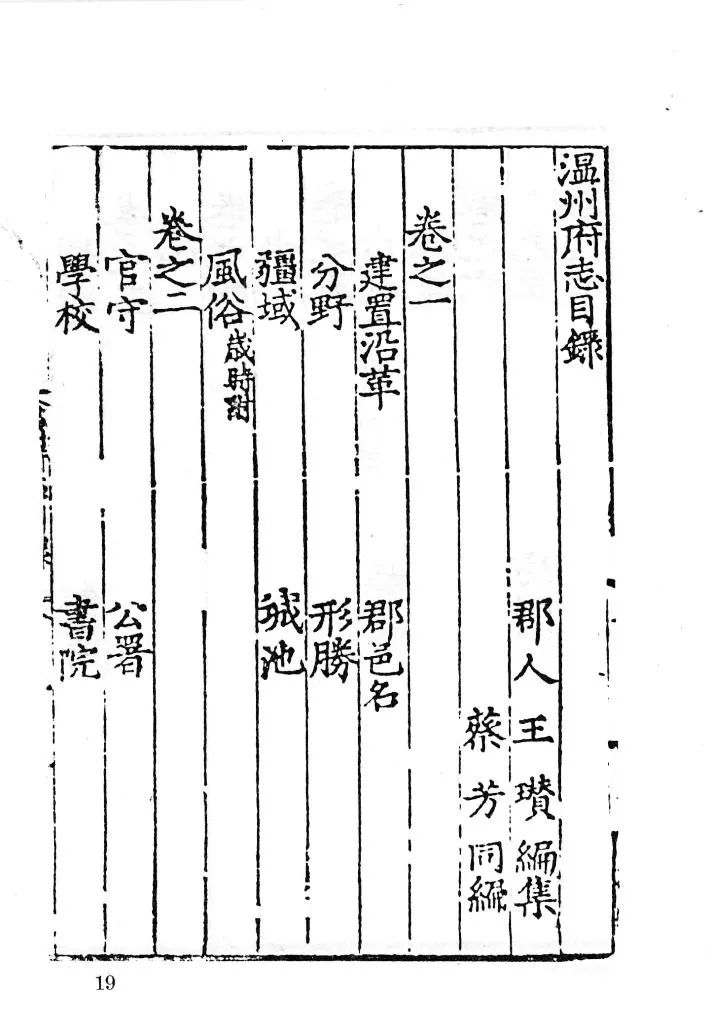

王瓚十分重視家鄉文化建設和傳承家鄉歷史文化。他除了撰寫許多家鄉文化名人的碑記文章之外,還熱心溫州歷史文化傳播與傳承。弘治十六年,王瓚因母喪還朝戒期,其時,溫州知府鄧淮倡修府志,他就敦請王瓚主編《溫州府志》。王瓚對家鄉志籍非常熟悉,因欣然接受重任,認真編輯《溫州府志》。

弘治《溫州府志》是一部具有很高的歷史文化價值,記載著溫州歷史沿革,人文地理變遷,以及歷史上重大的事件。其中特別是關于溫州歷史上的農作物生產記載,以及有關自然災害,農業水利建設等方面的內容,有著重要的現實借鑒作用。

溫州學者胡珠生先生認為:“《弘治府志》主編王瓚是一位曾任史官的學者,官至禮部左侍郎。其史德,史識和史才堪稱第一流。他善于發現舊志的種種缺陷,毅然大加改革。他是溫州志籍上首先開辟書目專卷的總纂,首先化繁為簡,同類合并,設立詞翰、人物專卷的總纂,首先嚴立規范,突出重點總纂。”

王瓚除了在行政上,剛強不阿,勤政廉潔之外,還十分重視自身的學問修養。他理學深思,博聞強記,在學術上也是頗有建樹的。嘗著有《甌濱稿》《正教編》《五經膚見》《東廂漫錄》《二妙集》《易道傳》《弘治溫州府志》等書。比如,其《國學六箴》之“致知”“力行”諸箴,主張為學須“務實”而貴“有為”,認為致知之道,“窮理為先”“知必力行”,與王陽明“知行合一”之說,同出一轍。

王瓚是一位喜愛游走山水,感悟智山樂水的詩人。他一生寫下了大量的詩詞文章。特別在他的詩里,表現熱愛家鄉的山水風情,憂國憂民的情懷。

比如,寫家鄉山水的詩:

我家甌海濱,正近蓬萊島。靈藥雖可求,飛云自茫渺。游子發漸疏,慈親能不老?(《禮曹公廨雜書》)

東甌海潮日吞吐,大羅山勢常崔嵬。(《李浦廟》)

松林久佇衣襟綠,花徑徐行屐齒紅。更上經樓看瀑布,半山梅雨正蒙蒙。(《游仙巖寺》)

寫關心民生憂患的詩:

苦雨漫天久未收……多情不是為悲秋。(《秋雨來止》)

十日梅雨一日晴,雨多晴少鹽不甘生。灶前青柴亦沾濕,大小兒女饑腸鳴。(《貧灶嘆送鹽官之永嘉》)

六館廩餼月有支,饑民困極誰得知。(《憂旱感嘆》)

抒發山水情懷的詩:

塵纓久不濯,濁流一何多。安得百尺膠,手之投大河。(《擬古感事》)

天闊云飛遠,風掀雁過遲。唯應窗外月,終夕照相思。(《懷鄉》)

木落初驚一二葉,菊開已及兩三枝。忽思宋玉悲秋意,懶對斜陽讀楚辭。(《秋思》)

王瓚退隱之后,居住吳田村(今屬甌海區梧田街道大堡底),他把居所取名“甌濱郊墅”。嘗居此以詩酒自娛,曾賦詩云:

我是桃源舊主人,尋幽莫怪往來頻。

幾村原野湖邊路,一抹煙霞洞口春。

竹樹初疏今漸密,巖崖本假亦成真。

玩芳稍暇焚香坐,小小書齋結構新。

( 見《甌濱摘稿》)

王瓚的詩,清新自然,淡雅韻致,頗有“永嘉四靈”的神韻。讀他的詩,也可以看出詩人的淡泊襟懷,高潔境界。

[編輯: trs接口]