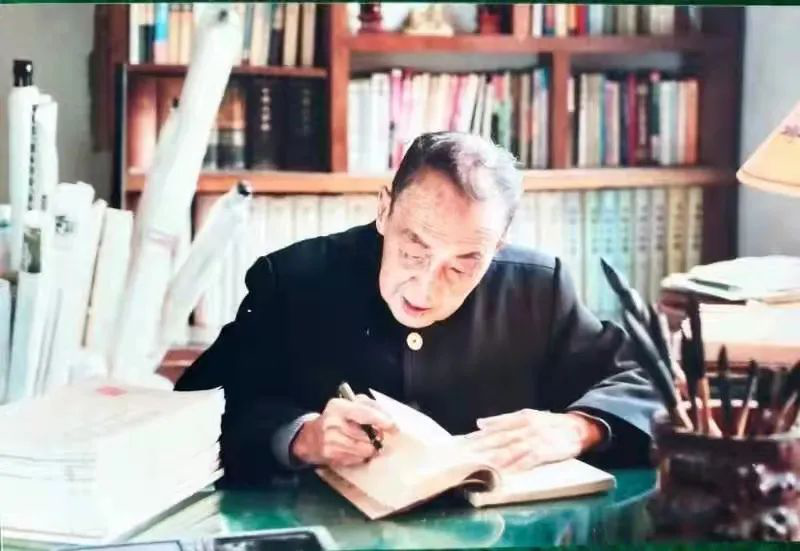

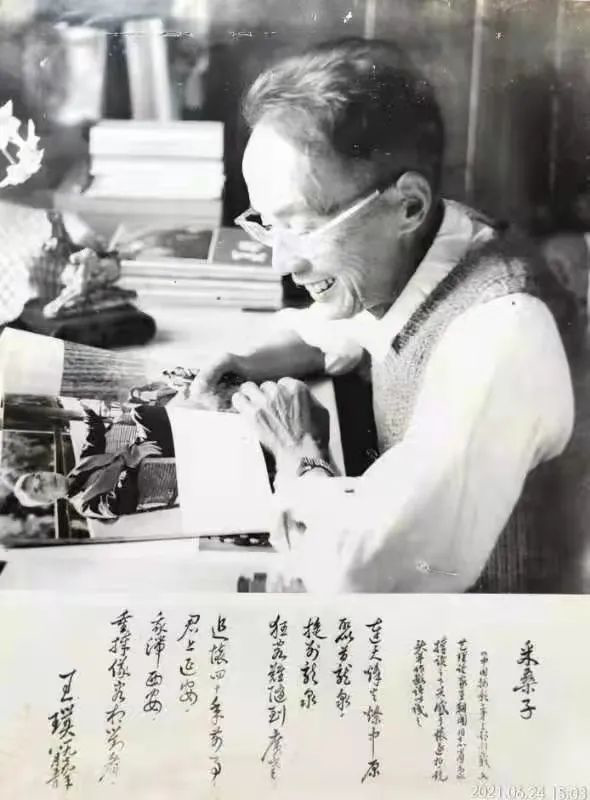

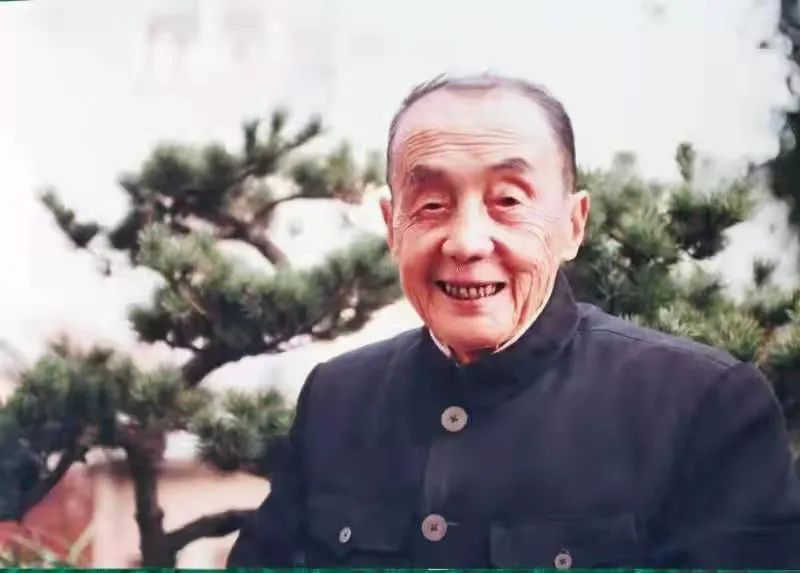

永嘉場文化大樹——紀念王璞先生誕辰110周年

今天,在龍灣這片大地上,掀起了永嘉場文化研討的高潮,一浪高過一浪……更多的人認識到永嘉場文化的歷史深厚與走向未來的輝煌。由此永嘉場文化將翻開嶄新的一頁,展示在世人面前,為之感嘆為之贊美為之向往。于此之際,使我們更加緬懷那些為永嘉場文化作出貢獻的前輩們。王璞先生無疑是一位值得尊敬的研究永嘉場文化的鄉賢。今天 特發表章方松同志《永嘉場文化大樹——紀念王璞先生誕辰110周年》文章,以饗廣大的讀者。

永嘉場文化大樹

——紀念王璞先生誕辰110周年

文 / 章方松

永嘉場為江南水鄉,塘河縱橫,榕樹依水而立,成為一道風景。“文革”時期,風起潮涌,無書可讀,我居鄉間實在無聊沉悶,經常拜訪鄉賢王公璞先生。每到先生南橋家門前,先見一棵大榕樹。見到大榕樹,就見到先生!每次見大榕樹,似見先生,見先生亦見大榕樹!如今南橋大榕樹仍在,郁郁蔥蔥,卻永遠看不到先生。先生一走,轉瞬十七度春秋。

十七度春秋,捧讀詩書,或三更夢醒,經常想念先生。由此,我想孔子有語:“默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有于我哉?”于那無聊務農歲月,我常跑先生家,傾聽先生講解永嘉場歷史文化和他的人生經歷故事,以及中國近代史的風云變幻。當然討論最多的是書畫藝術等有關美學認識。這一切使我深受教益,感悟甚多。

記得那次歲末夜晚,我與先生討論《詩經》服飾美學,雪夜至歸,先生送我至南橋路口,囑我小心行路。一路大雪紛飛,漫天皆白。從永興南橋至沙城五甲,一路無人,唯我孤獨一身,白雪裹身,飄浮于漫無邊際而紛至沓來雪花之中。寂靜中,仿佛先生挾雪相送。每想至此,先生和藹可親,諄諄教誨,浮現眼前,成為激勵我不斷求學向上精神力量。

先生早年于上海美術學院求學,青春熱血沸騰,積極投身民國革命,國難之時,奮力參加抗日戰爭。先后曾到青田與當年抗日救國文藝家邵荃麟,王朝聞等一道,宣傳抗日救國,以及與鄉賢項郎平等一起,不遠萬里,赴西安宣傳抗日救國。

先生還經常講述鄉賢王思本、章恢志、項郎平諸前輩愛國愛鄉、勤奮讀書故事。也講溫州先賢王敬身、邵度、唐湜諸先生的為人為文為詩為藝的品格。先生一生是永嘉場近代史的見證人。解放后,先生一直靜居鄉間,蒙冤委屈,然積極應對世事風云變幻,一旦有機會,不落名韁利鎖,則為鄉間公共文化與公益事業,盡量無償奉獻。

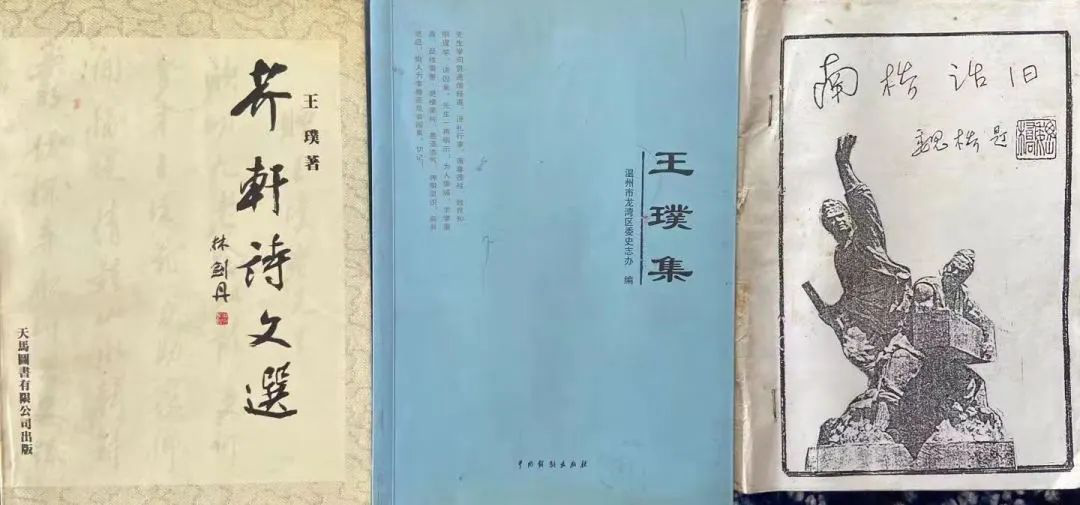

蒼龍日暮還行雨,老樹春深更著花。四魔被縛,天光月明,先生煥發學術青春,夜以繼日,爭分奪秒,并熱心于編寫、收集鄉間文史資料,并為之宣傳。先后選編《羅東詩選》、《永昌鎮旅游風景》、《南橋村志》、《芥軒文存》等書。并為《甌海文史資料》撰寫有關永嘉場近代史人物與民情風俗。這些著作與文章,成為解放后撰寫永嘉場文化的前驅者。

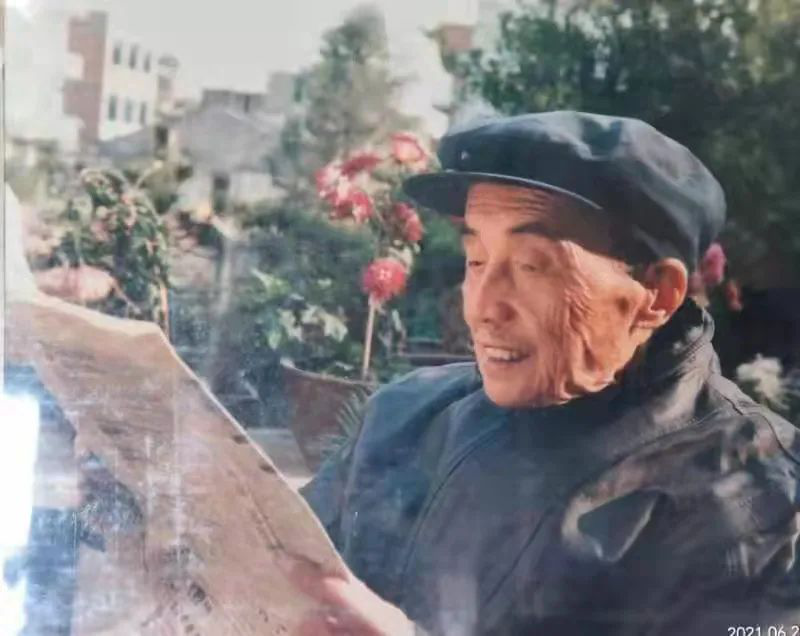

坐看溪云忘歲月,笑扶鳩杖話桑麻。先生至八旬高齡,歲月滄涼,登天柱山,眺望東海,滄波浩渺之心境,滿目夕陽照明,走大羅山化成洞,保護千年金心古茶,奔走呼號,告示世人尊生態之珍惜必要;邁雙岙為千年石壁古佛,向鄉人講解保護文物之意蘊;率九老登攀羅峰詩頌天柱,為羅東山水增輝。浩劫熄燃,先生書室掛有古人山水畫卷,一日,先生指點蒼茫山水之間,一人物點綴其間,笑意而語:人于天地間,一芥籽也!示意人為天地間皆蘊涵于一精神氣象。大道存廢,非人為所為。然正道自在人寰。仁義道德,終為永恒!

十年浩劫,先生談上一代清末民初的鄉間文化人時,如項郎平、王榮年、王人駒諸先人命運多舛,夙愿不遂,人皆凋零,那迷茫眼神,透露出無奈的神光,令我感到無比惆悵的迷惑。先生也談與沈從文、王朝聞與邵荃麟等諸人物交往時,為時世諸浩劫造成人生不幸,感嘆不已!浩劫歲月,得知“四魔”被摛,先生大夢先覺,即邀史學家董楚平,于芥軒小園,暢談世事,并給董先生拍照留念。

暮年禮贊人生。晚年時,先生與研究服飾大家沈從文,多次通信關于龍文化研究與《詩經》服飾研究探討。先生關心體貼本鄉青年文化人,凡有熱愛家鄉文化的后起之秀,先生都予以陽光雨露。于杭城工作鄉賢王則信、張鳴鐸諸先生,每回故里總去拜訪先生,與之交流文化,暢談心事。先生臨彌留之際,兩位鄉賢從杭州奔赴而來,緊握先生雙手,難舍之情,令我為之感動,黯然淚下!鄉間文化人王勉三、項培堯、何黃彬、馮國豐、項有仁、王鍔、吳明哲、王振成、張崇林諸鄉賢,也經常聚集于先生家,討論永嘉場人文典故與歷史文化。大家深受啟迪與熏陶,對家鄉文化了解與關愛,使之逐漸走向探索與研究家鄉的文化道路。

先生為鄉間一代儒家,是永嘉場鄉間文化守護神。先生本身亦為鄉間一道文化風景。凡本籍或外籍來永嘉場文化人,我皆請先生出來相陪。那年京城大作家林斤瀾先生來游天柱山,上海社科院史學家陳克艱、錢杭諸先生來調研社會經濟文化,華東師大哲學老師陳蓉霞女士來考察鄉村文化,日本民俗學者橋谷英子女士來考察民俗文化,先生與諸位人士相談家鄉文化與鄉村時代變遷,深受大家的贊許與感嘆:鄉間有道德學問文化老人,乃為一鄉之亮燈與榮耀!

先生常說,他那時代永嘉場文化人多,真謂一道美麗文化風景線。由于歷史蒙塵,永嘉場鄉間文化人凋零,文化亦隨之衰落。為鄉間文化復興,先生仿佛感有歷史肩任。先生于風燭殘年臨終之前,我坐在先生病榻前,捧著他干癟雙手,鼓勵他跨過生命之坎,為家鄉文化續薪再貢獻。先生右手先舒三指,再展五指,喻意還可活三至五年。我明白先生意思:天假他三至五年,可為永嘉場文化復興盡續慧命!我默然點頭,心中禱念:愿蒼天佑先生長壽!

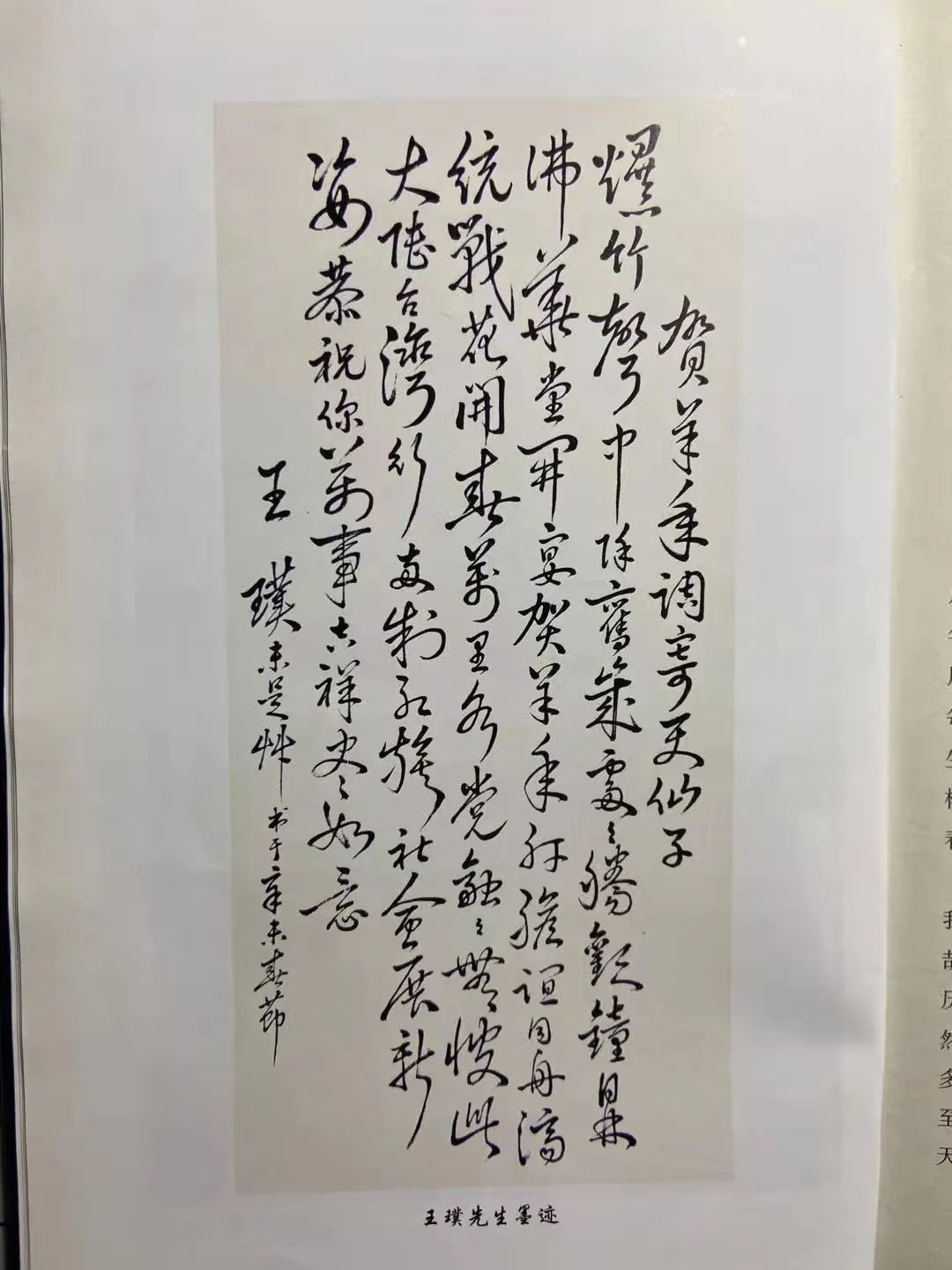

懷念之時,心思邈遠。先生家有小園,稱之為“芥軒”。小園芥軒,為九葉詩人唐湜、高僧木魚、詩人王敬身、風光攝影家邵家業、書法家林劍丹諸文化名流,集聚商談溫州文化之地。鄉賢王則信、張鳴鐸、項有仁、王鍔、王則顯、張崇林諸先生,每談起芥軒小園,總有留戀難舍之情懷。芥軒園小,然草色簾青,苔痕階綠,植樹木花草甚多。時隨候變,杜鵑紅艷,丁香郁馨,玉蘭香濃,山茶盈露,黃菊傲霜,蠟梅迎雪……一年四季,榕樹掩蔭,青松碧翠,花期不斷。清風徐來,幽香四彌,皓月臨空,黃昏納涼,鄉人情聚,笑談風生,氣象萬千。

常與先生綠樹花下,紫藤初開,春燕昵語,或淡雨潤色,山茶鮮美之時,談心感文,解惑明道,一種靜默和諧,安心立命的寧靜之感,沐于明月清風之間。先生學問貫通儒釋道,遵禮行事,循尊德性,致良知,明理學,講因果。先生一再明示:為人需誠,求學需真,至性需善,感情需純,善涵浩氣,神明靈識,自有感應,做人為事善惡總有因果。切記!

先生離世后,王克如兄陪王則信先生、與我和潘偉光兄,拜謁先生之墓。天上白云悠飛,山間青松翠柏。我仰望雙岙天穹,想起先生明示,年青時,多讀書,勤悟理,鄉間文化總有復興之時。先生一介書生,蒙塵人世,無有分薪,一件青衫,青菜淡飯,雖手無縛雞之力,然樂志于復興鄉間“諸禮”之大任。先生那默識靈通,眼泉澄澈,步履艱難,忍辱精進,踽踽獨行,毫無老態倦意,安祥朗麗神態,時常現前。我輩不才,然應盡微薄之力,為弘揚永嘉場文化精神,盡心盡責!

先生與我忘年交,三十春秋,給我深刻印象有三。一是珍時惜時。先生凡參加所有活動或赴約,都是準時或提前到位,從不遲到。他說自己一生,尊重別人時間,也珍惜自己時間,此為基本信條。二是謹慎語言。先生從不在背后言論人家是非。凡是于人于事,有事有議,皆當面講清楚。這才取信于天下親友。三是熱心公益。凡鄉間文化及公益事業,需要出力幫助,皆盡責盡力。多做公益文化事,為鄉間文化人之本分。

先生九十三載春秋人生歷程,給予我們啟示:人要想有所作為,須重踐行。一切學問與人生事理,妙在運用于日常生活一舉一止之間。生命境界與思想理念超越,皆注重于踐履日常生活中。前進之道路,須逐步依梯踐履進步。于此世無跨越捷徑可循,而全依心靈之感應。離開心靈之造化,一切皆無所成就。生活無細節。細節注大德!靈魂內在呼喚與行為踐履一致性,才是高尚品德之人。學問與事宜,閱讀書本與人生行藏皆是心靈之“共同體”,將靈魂高貴對接于踐履一體,才有所為!

如果講中國文化秘密隱藏于鄉間,那么鄉間文化精神,體現于有德行鄉紳之神色。鄉紳不以權力與財富,以及暴力取民眾的信賴,而以學識與人品、德行、修養,贏鄉間民眾敬仰與信賴。鄉紳之可貴,在于與民眾緊密生活一起,組成和諧紐帶關鍵之處,使整個鄉村文化走向儒家禮儀的文明方向。

永嘉場歷代鄉紳為鄉村文明與鄉間社會功能管理,起支撐巨臂。現代鄉村文明失落,從某種意義探究,缺少鄉紳的文化權威引導象征。鄉紳是鄉村文化精英,具有導向性行為之楷模。中國文化千年不衰,“禮失求諸于野”,靠鄉間文化鄉紳,傳承傳統優質人文精神,閃亮鄉間文化星空。鄉間文化的精英,像大樹的種籽一樣,被風吹播散的種籽,帶著生命的夢想與激情,總會重新發芽成長成林。這是中國文化希望所在!

先生原本是永嘉場一棵文化大樹。有此大樹,永嘉場鄉間余存一縷文脈,得以相傳。鄉間文化本來就是一片由熱愛鄉間與生活在鄉間的鄉紳,組成一道鄉間文化精神綠林。先生一生有理想有奮斗,假使沒有遇到歷史命運的遭遇,假使有機會從事專業學術研究,假使在鄉間有一個寬松學術研究環境,憑著先生的意志、品格與智慧,他的學術成就一定十分可觀的。但是,天底下沒有所謂的假使。

然而,今天,當我們緬懷先生百十誕辰之時,令我們思索的是,我們應該珍惜時間,珍惜生活,珍惜機遇,向先生學習,傳承他的思想與品格。古人云“禮失求諸于野”,今“禮興復諸于野”,為弘揚永嘉場人文精神與挖掘本土文化內涵,此為先生轉肩給我們肩上的重任!

人生百年,難得有人緬懷惦記。記得先生誕辰100周年之際,溫州市龍灣區史志辦編輯出版《王璞集》,為先生留下了珍貴的文字資料。今年是先生誕辰110周年之際,鄉人心存常懷,傳承先生復興鄉間文化之意愿,相聚追憶先生道德文章,品格風范。先生有文章在,有品德存于人心,鄉間文化薪火相傳,先生的道德文章與為人品格,將恒存于鄉人心中!