永嘉場(chǎng),龍的灣

據(jù)史料記載,永嘉鹽場(chǎng)不僅是溫州最早的鹽場(chǎng),也是全國古代重要的鹽場(chǎng)之一,對(duì)溫州的經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展產(chǎn)生了重要的影響。它起于唐代乾元元年(公元758年),泯于1995年,歷經(jīng)了千百年的繁華。

作為獨(dú)特的地域符號(hào),“永嘉場(chǎng)”綿延千年、生生不息,它既繁衍出了“永嘉場(chǎng)”文化的勁枝茂葉,代表著龍灣歷史沉淀的文明,也孕育出靈性、堅(jiān)韌、拼搏的龍灣人精神,是龍灣人民勤勞致富的血脈印記。

《永嘉場(chǎng)·龍的灣》本地方言精讀

永

嘉

場(chǎng)

龍

的

灣

文 / 潘偉光

方言配音 / 張崇年

寫下這個(gè)題目,我也笑了,讓人可能覺得自己似乎“盲瞠雞娘逮著蟲”,仿佛誤打誤撞中,一不小心解開了龍灣永嘉場(chǎng)的某個(gè)“地藏密碼”。

其實(shí),明眼人一看不難知曉,所謂的文化密碼就藏在王叔杲《永昌堡地圖說》中:

溫之龍自括西駛,至海而盡,為永嘉場(chǎng)。其支分于北為郡城,分于南為瑞安,永嘉場(chǎng)雖僻在海隅,實(shí)中出之干也。北為甌江,南為飛云江,兩江夾龍東匯于海,而島嶼環(huán)列。來龍疊嶂,從西南降,勢(shì)悉為石岡,散氣鋪陽而聚于二三都之間,又適當(dāng)海之弓,故溫之顯仕巨室多產(chǎn)茲土。

看出端倪沒有?一言以蔽之,即“溫之龍,海之弓”是也。翻成白話文就是“龍盤桓的海灣”,縮略簡稱為“龍灣”。所以,永嘉場(chǎng)就是龍灣,龍灣就是永嘉場(chǎng),猶如一個(gè)硬幣的兩面。換言之,永嘉場(chǎng)是龍灣的“老字號(hào)”,龍灣是永嘉場(chǎng)的“堪輿圖”。龍灣,龍的灣,一個(gè)很富詩意的永嘉場(chǎng)的新地名。

以前人們津津樂道亞洲“四小龍”,香港、臺(tái)灣、日本、新加坡,它們是經(jīng)濟(jì)騰飛的象征性說法,跟傳說中的“龍”沒半點(diǎn)關(guān)系,而浙江也有“四小龍”,龍灣、龍港、龍游、龍泉,但唯獨(dú)龍灣跟“龍”有密切的關(guān)系,這是有史實(shí)依據(jù)的。

“真龍?zhí)熳印彼胃咦谟诮ㄑ姿哪辏?130)南渡時(shí)曾駐蹕過龍灣的福圣寺(原叫“龍口寺”),后移泊溫州江心寺。后來留下了“白頸蛙”的故事。甚至宋高宗到龍灣的登陸點(diǎn)——“龍灣巖頭”還流傳著丁仙的傳說:

學(xué)道歸來的丁仙從此下海劈開海浪到龍宮尋寶,后來東海龍王給了他一大簍的水族海鮮,有活碰亂跳的斕鮒、滑頭滑腦的望潮、黃金黃甲的大頭朱梅、揮著兩把大鉗的蝤蛑……他邊走邊撒沿路灑滿讓它們自由茁壯生長,從此海濱人享盡了舌尖上的幸福。

所以,永嘉場(chǎng)有山有水有風(fēng)光,不只是“山嶺爬爬,麥餅啃啃”,而是海鮮好吃直叫爽。嘴唇兩爿皮,吃爻有處來。且聽永嘉場(chǎng)海鮮“十二月小令”:

正月青蛄二月蟹,三月斕鮒蝦狗彈,

四月子鱭蝤蛑虎,五月泥糍配米飯,

六月黃魚和子鱭(也有說“朱梅”),

七月藏魚和水潺,八月鰨鰻強(qiáng)吃鴨,

九月鰻魚和河蟹,十月鯔魚并鱸甲,

十一月蝤蛑滿肚膏,十二月文蛤和江蟹。

一年吃到臀,而且嚴(yán)格按著季節(jié)時(shí)令吃。否則,“三月青蛄倒茅坑”,那種肥肥嫩嫩鮮鮮美美的肉不知何時(shí)無影無蹤了,猶如食之無味棄之可惜的雞肋,但心狠一下還是扔掉算了。因?yàn)榻馉N燦的大頭朱梅有的是,那個(gè)蒸汽騰騰鮮味四溢,直教人情不自禁地脫口竟哼出“日啖朱梅三五條,不妨長作永場(chǎng)人”盜版蘇東坡的佳句來。

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)繞了個(gè)偌大的圈,還得轉(zhuǎn)回來“不忘初心”。知道了她的“今生”,還得說說她的“前世”。永嘉場(chǎng)的前身是永嘉鹽場(chǎng)。晚清丁立誠《永嘉三百詠》卷下有詩《永嘉場(chǎng)》:巡緝商可征,團(tuán)竈海可煮。在越有朱馀,在唐有李谞。

自古便是“經(jīng)濟(jì)特區(qū)”,潮漲吃鮮,潮落點(diǎn)鹽,漁鹽之利滋潤了永嘉場(chǎng)一百零八爿地方。

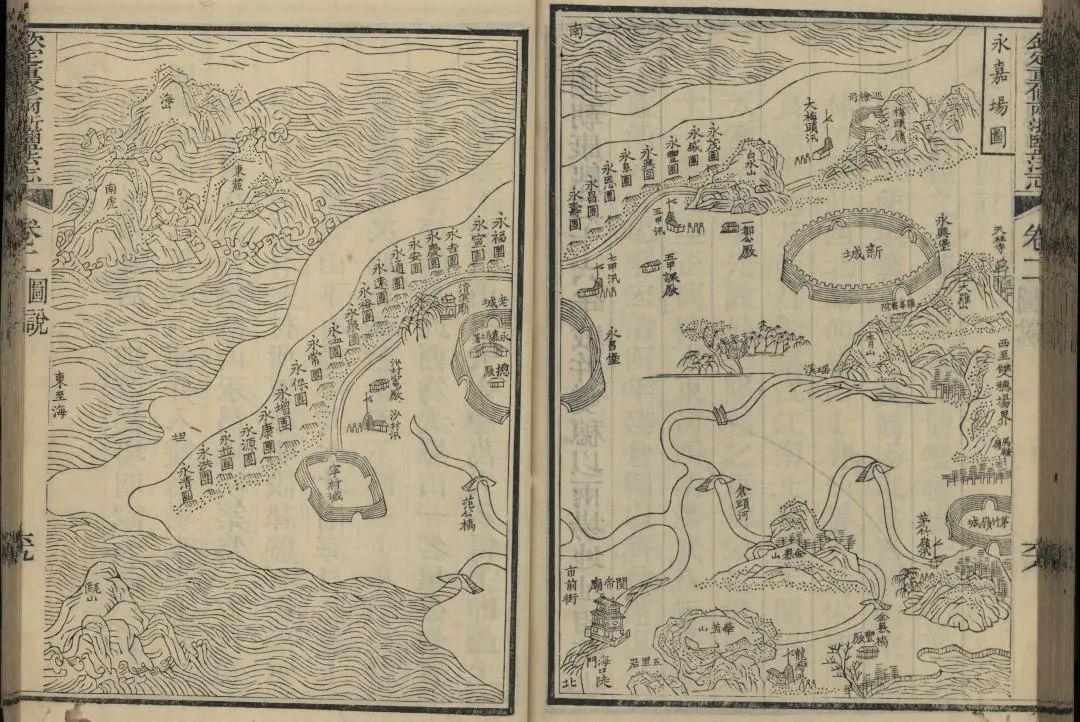

圖|清嘉慶間永嘉場(chǎng)

“天下之賦,鹽利居半”,鹽是國之大寶、立國之本。在歷史上,誰控制了鹽,誰就擁有了財(cái)富,擁有了權(quán)力。況且自古鹽商皆土豪,“高富帥”、“白富美”是他們的俗稱字號(hào)代名詞。日出而作,日落而息,面朝黃土背朝天,終年土里刨食、時(shí)常副業(yè)養(yǎng)家,平平淡淡過一生,那是蕓蕓眾生的生活軌跡。至于,販鹽做生意而“一夜暴富”,或者讀書考功名“一夜成名”,從此過上有尊嚴(yán)的體面生活,實(shí)現(xiàn)心中的“中國夢(mèng)”,那是永嘉場(chǎng)先人們孜孜以求的目標(biāo)。

馬云說得好,有朝一日,萬一實(shí)現(xiàn)了呢?“明”代似乎可以證“明”,果不其然,永嘉場(chǎng)的王鉦成了“鹽籮王”,富甲一方;張璁當(dāng)上“大首輔”,名傳千古!

圖|鹽籮

王鉦作為永嘉場(chǎng)鄉(xiāng)間士紳的代表人物,“有鹽就任性”,當(dāng)時(shí)鹿城人姜準(zhǔn)在其《岐海瑣談》有一段有趣的記載,不妨原文照錄:

溪橋王鉦,少日貧賤,鬻鹽糊口。曾同廝輩負(fù)鹽渡茅竹嶺,見有日者推命,同群廝叩之。日者打發(fā)其眾,獨(dú)約王以詰朝來取。如期而往,謂曰:“汝命超眾,吾故另談。若年邁四旬,不勝富貴,世之所稱‘甜瓜命’者,以其愈老愈香也。”王酬以錢,日者卻云:“吾驗(yàn)吾術(shù),實(shí)非有所利耳。”果逾強(qiáng)年,二子連登甲科,以仲子貴,皓封通政,日之言驗(yàn)矣。晚歲乘舟入城,販鹽廝者群附其舟,至無容足,移坐于鹽籮之上。每每如此,絕無所厭。人因稱為“鹽籮王”云。

近來,翻閱洪振寧先生編著的《永嘉場(chǎng)紀(jì)事》,洪先生說,上古的鹽民,可能是中國最早的商品生產(chǎn)者。中國古代的鹽政和鹽法,素來號(hào)稱繁蕪。但有一點(diǎn)需要說明,古代鹽業(yè)產(chǎn)銷體制變遷曲折,反映了官府與商人的沖突與合作,最終是政府多少向商人讓步,鹽業(yè)史豐富而復(fù)雜。

在溫州,永嘉場(chǎng)鹽業(yè)生產(chǎn)的歷史最久,歷時(shí)千年。永嘉場(chǎng)今之范圍,即溫州市龍灣區(qū)瑤溪鎮(zhèn)、永中街道、海濱街道、永興街道、沙城鎮(zhèn)、天河鎮(zhèn)及海城街道中星村和西一村各半。總面積凡一百九十二平方公里有奇。(孫建勝《永嘉場(chǎng)墓志集錄·前言》)

溫州年平均氣溫較高,日照時(shí)數(shù)多,蒸發(fā)量大,有利于產(chǎn)鹽,是浙江省熱量資源最豐富的地區(qū)。但臺(tái)風(fēng)、暴雨和大潮頻繁,對(duì)鹽業(yè)生產(chǎn)影響也較大。唐朝后朝,掌管鹽政的常常是中央最高財(cái)政官員,宰相往往兼領(lǐng)鹽鐵使,并在地方設(shè)置鹽場(chǎng)、鹽監(jiān)和巡院。鹽監(jiān)設(shè)在出鹽鄉(xiāng),負(fù)責(zé)食鹽的產(chǎn)銷,永嘉鹽監(jiān)自唐肅宗乾元元年(758)開始設(shè)置,是晚唐中國東南十大鹽監(jiān)之一,并設(shè)鹽官管理鹽業(yè)。

宋代溫州設(shè)有天富南北監(jiān),永嘉鹽場(chǎng)歸其管轄。鹽場(chǎng)是鹽務(wù)管理的基礎(chǔ)機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是管理、督促鹽戶,完成生產(chǎn)定額。鹽場(chǎng)下面又分團(tuán)、灶。三灶或二灶合為一團(tuán)。立團(tuán)可以共同使用一些大型工具,又為了防止鹽戶與外界交通,私下賣鹽。團(tuán)是設(shè)防的居住點(diǎn)、生產(chǎn)點(diǎn),因而有固定的名稱。在鹽場(chǎng)勞動(dòng)的人戶至元代稱為鹽戶和灶戶,成年勞動(dòng)者即稱為鹽丁和灶丁。鹽戶有專門的戶籍,富有的擁有大量的資產(chǎn),一般鹽戶和貧困鹽戶則十分艱苦。

明代鹽業(yè)的基礎(chǔ)管理單位叫鹽課司,大致說全國有156個(gè),永嘉場(chǎng)設(shè)有鹽課司,設(shè)于永嘉縣二都永興堡內(nèi)。鹽課司通過灶戶中的團(tuán)灶組織,實(shí)施管制。清同治年間刊刻《欽定重修兩浙鹽法志》卷一《疆域》:

永嘉場(chǎng)在永嘉縣北二都永興堡地方,所轄場(chǎng)地東至海,西至茅竹嶺界,南至中界山巡檢司,北至寧村千戶所碼道,延袤三十里。

“居氓麟比為灶”。這個(gè)情景從清朝修編的《兩浙鹽法志》之永嘉場(chǎng)圖也可以看出些許來。嘉靖十三年(1534),永嘉場(chǎng)產(chǎn)鹽718噸。明朝時(shí),永嘉場(chǎng)額征鹽課銀1469兩。

圖|清嘉慶間永嘉場(chǎng)

清朝康熙年間,永嘉場(chǎng)并入瑞安雙穗場(chǎng)。雍正七年(1729),復(fù)置,有永茂團(tuán)、永盛團(tuán)等26團(tuán)、煎灶98座。同治年間,永嘉場(chǎng)逐漸廢弛。清朝時(shí),永嘉場(chǎng)額解鹽課銀1261兩。民國時(shí),再次劃歸雙穗場(chǎng),直至新中國成立初期復(fù)場(chǎng),改為永嘉縣永嘉場(chǎng)鹽務(wù)所。上世紀(jì)90年代全國鹽產(chǎn)過剩,溫州市裁廢鹽田,部分改為水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng),至2002年,永嘉鹽場(chǎng)的鹽田全部廢去。至此,鹽場(chǎng)的“鹽”歸去,“場(chǎng)”來兮。

永嘉場(chǎng),好商量,追求的是“和合文化”,家和事興,和氣生財(cái)。做生意不執(zhí)拗,很圓通,懂得放長線釣大魚,要的就是回頭客,熟客帶生客,一回生二回熟,三回即是自家人,有錢大家賺,先富帶后富,你好我好大家好,才是真的好。總之,圖的是“人氣”,只有人氣旺了,“市場(chǎng)”就形成了。于是,日薄西山的“鹽場(chǎng)”一個(gè)漂亮的鯉魚打挺,華麗轉(zhuǎn)身就是“磁場(chǎng)”或“市場(chǎng)”,市場(chǎng)像磁場(chǎng)般吸引著五湖四海,生意興隆通四海,財(cái)源茂盛達(dá)三江。

“羅斯山以郁郁,觀夫海之洋洋。”這是大羅山觀海寺的一幅對(duì)聯(lián),從中似乎看到了龍灣永嘉場(chǎng)的山海氣象,也嗅到了濃郁負(fù)氧離子的誘人氣息。“高士恒棲滄海曲,好山多在永嘉場(chǎng)。”這是龍灣永嘉場(chǎng)最后一位鹽大使程云驥離任時(shí)肺腑之言,從中不難感到其心中的依依惜別和由衷贊嘆——風(fēng)景這邊獨(dú)好,人文風(fēng)采絕佳。

永嘉場(chǎng),龍的灣,誰不說俺家鄉(xiāng)好,因?yàn)榧亦l(xiāng)原本就是一本百讀不厭的抒情和憶舊之書。永嘉場(chǎng),讀出了“久”;同樣,龍的灣,念出了“秀”。龍灣永嘉場(chǎng),既久且秀,人文深厚,經(jīng)濟(jì)繁榮,發(fā)展迅速,是一部厚厚的鹽的進(jìn)化史,里面有咸咸的故事,讀起來總是那般有滋有味。