“鑊灶佛”油條——舌尖上的龍灣之九

晨光微曦,城市逐漸從漫漫長夜中蘇醒。在開始一天的工作之前,人們穿街過巷,品嘗著美味早餐,那是清晨的第一縷香。

在早餐店里,除了炒粉干、糯米飯等溫州傳統美食,油條也是不可或缺的主角之一。發酵過的面粉條與熱油在鍋里碰撞出奇妙的“火花”,那酥脆韌勁、麥香油香交織的口感,俘獲了眾多男女老少的心。這道中國傳統油炸小吃,和它的最佳搭檔——豆漿,堪稱早餐界的頂流。

倘若你是一位美食愛好者,那一定不能錯過“鑊灶佛油條”,這是一道有故事的永嘉場寺前街油炸名小吃!

——舌尖上的龍灣之九

文 / 姜文華

我國傳統的油炸小吃有炸麻花、炸春卷、炸丸子、燈盞糕、炸薯片,以及早餐所食用的油條、油餅、面窩、炸面包、各種馃子等等。油炸小吃,因其酥脆可口、香氣撲鼻,能增進食欲,所以深受人們的喜愛。

油條是油炸名小吃,永嘉場人也稱之為“油炸馃”,口感松脆又有韌勁。《宋史》記載:宋時,秦檜迫害了岳飛,百姓痛恨秦檜夫婦,便用兩塊面捏了倆小人兒貼在一起做出了油炸“檜”,借此來表達痛恨奸臣的潛意識行為。《清稗類鈔》中記載了很多地方稱油條為“油炸檜”。

清咸豐年間張林西著《瑣事閑錄》則更將各地對油條的稱呼做了梳理:“油炸條面類如寒具,南北各省均食此點心,或呼果子,或呼為油胚,豫省又呼為麻糖,為油饃,即都中之油炸鬼也。”可見油條當時在北京,是有“油炸鬼”一叫法的。

另外一種說法,類似的油炸面食,其起源遠遠早于宋代。南北朝時期,北魏賈思勰《齊民要術?餅法》中記錄了油炸食品“寒具”的制作方法。南宋林洪的《山家清供》載:“〈要術〉并〈食經〉者,只曰‘環餅’,世疑‘馓子’也,或巧夕酥蜜食也”。“寒具”是古代食品名,用面粉、糯米粉加鹽或蜜、糖,搓成細條,油煎而成。形5狀各別,或為麻花,或柵狀。又叫餅。馓,容易消散之名叫馓子,是用來供奉菩薩的。《楚辭?招魂》:“粔粧蜜餌,有餦餭些。”朱熹集注:“粔粧,環餅也,吳謂之膏環,亦謂之寒具。冬春季節可貯存幾個月,到寒食禁煙(寒食節)時當干糧用,所以名叫寒具。”如此說來油條也是寒食節的產物,興許還是古代中國最早的用面食制成的“點心”之一。

油炸小吃寒具,演變發展至宋代,基本定型至今之油條、油卵、麻花、各種馃子等。

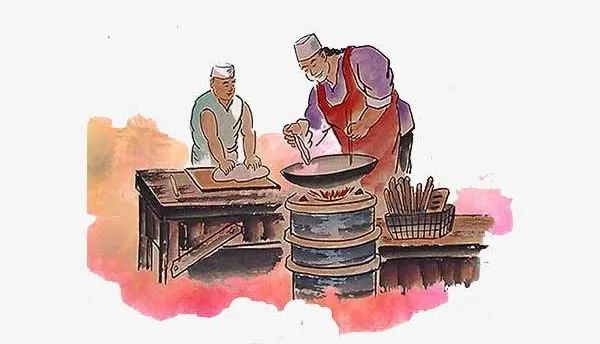

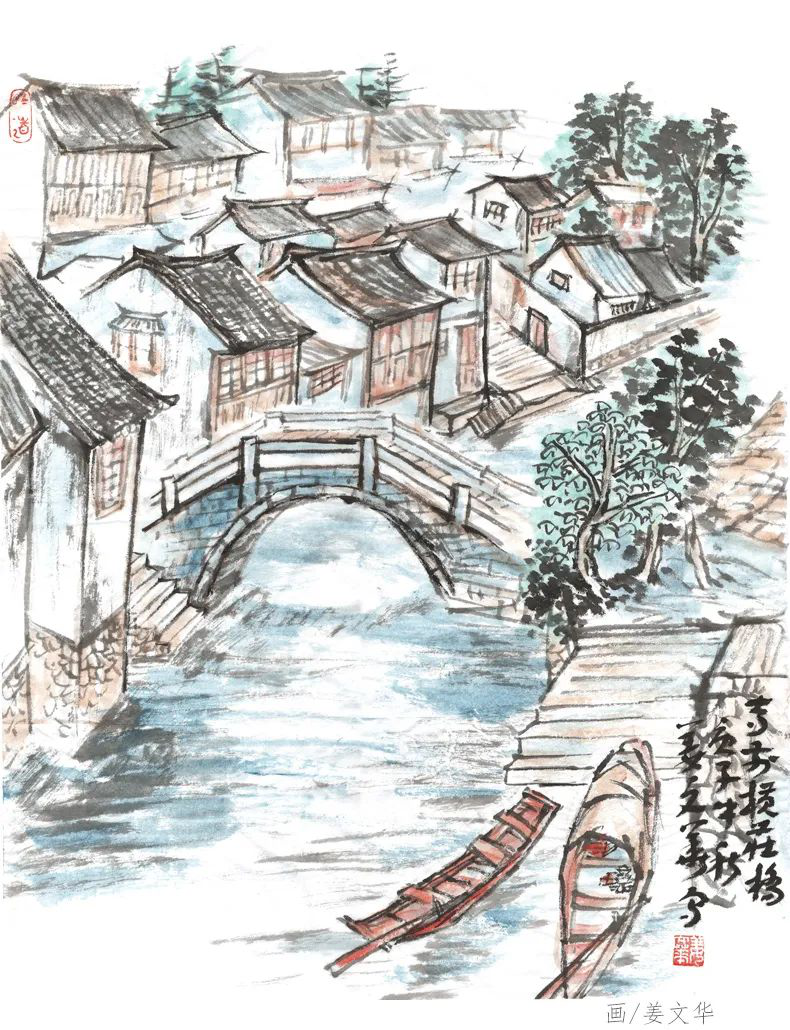

▲寺前古碼頭

上世紀中葉,寺前街北頭橋“鑊灶佛油條”聞名永嘉場。老板是本鎮北山下人,因身體偉岸、皮膚油黑而得“鑊灶佛”雅號,大名張成銀。寺前街北頭橋三水要沖,是永嘉場當時最大的內河碼頭。柴、谷、木頭、水產等大宗農副產品均在此直接交易,又是永嘉場內河航班的停靠碼頭。過去,北頭橋橋上有專人打旗指揮航運船只往來,永嘉場有句古話說:“青年人沒事干,到北頭橋帶船樁賺來吃。”說明此碼頭非常繁榮,不管做何營生都能有機會發財,“鑊灶佛”在此設攤炸油條、油卵賣,當然生意十分紅火。

要使油條繃松離不開酵母,酵母古稱老酵頭、老面。“鑊灶佛”油條的酵母是他自己做的,它是用面和水拌勻發酵、發霉到發酸,培養出有益菌來,過程要天天聞聞氣味,看看是否有霉斑,若有霉斑,繼續重復喂養,溫度掌握好的話,七、八天后霉斑就消失了,酵母發出怡人的酸香,乳白色后,排氣即成為老酵頭了,分小塊晾干備用發面。用老酵頭發面,是人們傳統而古老的一種天然發面方式,做出來的面,色白松軟香甜,是祖先留下來的天然發酵劑,也是人類應用最早的微生物。

油條制作工藝簡單,主要材料是面粉、適量鹽、白糖、老酵頭,加水、雞蛋攪拌成面絮狀,使老酵頭與面粉攪拌均勻揉成團,并在揉粉時加小量豬油,所以特別松脆。用拳頭折壓法將面壓均勻細膩,注意加水時不要一次性將水全加進去,要分次小量慢慢加留有余地。待面團揉好后,還要蓋上棉被發面一夜待第二天用,餳好后,切成2厘米左右寬度,筷子上沾水在下邊那塊面上的中間位置抹一下,把另一塊放上去,用筷子在中間壓一下,這樣炸的時候兩塊就不容易開了。

▲油條坯

操作面團同時在鍋里放油,中火加熱油溫,準備好油條坯后,先放一塊小面團進鍋測油溫,小面團能接著浮上來,就差不多了,把火調成小火,油溫約八成熱,把油條坯稍微抻長,旋轉后拉成長30厘米左右的長條,邊炸邊翻動,使坯條鼓起來。油條坯在熱油中,瞬間冒出大量的二氧化碳和氨氣,讓面塊在短短幾秒內膨脹起來,最后定型,達到豐滿膨脹酥脆,呈金黃色即成。

▲炸油條

剛炸出的油條,中段松脆,下口時有撕紙的聲音。冷了的油條就軟綿綿的,吃著沒嚼勁有點綿。油條最好吃的是兩個尖頭,兩頭尖處經脈糾結,有沒韌化時的脆勁。油將面里的麥香激發岀來,像點燃的檀香慢慢擴散,彌漫在北頭橋和橋下每一條往來的船只,鉆進每一個趕路人的鼻孔里,會鬼使神差般止住步伐,邁進“鑊灶佛”的油條鋪子,看著金黃酥脆,放射小麥最直白、最容易感受的香味,誰也擋不住這種誘惑。大嚼一口油條,趁著麥香,要是再抿一小口豆漿,豆子的醇香精華從豆衣里啟封,融進北頭橋雜亂的叫賣聲,流進喉嚨,香氣彌漫開來,慢慢滲透身體的每一個細胞、每一個毛孔。

▲油條

本地老人們坐在橋頭,迎著滋潤的南風,吃一口油條,喝一口豆漿,聽一段溫州豉詞,哼一句“亂彈”調,人生樂事也。食用油條時,佐以豆漿,那么就在無意中保護了自己。因為豆漿中富含卵磷脂,科學研究發現給老年性癡呆患者服用一定劑量的卵磷脂,可以使他們的記憶力得到一定的好轉,也許咱老祖宗早就知道豆漿與油條是天下小吃中的絕配。

早上油條現做現賣,中午做油卵,油卵由水磨糯米粉制作,料團做斗中間餡紅糖,表皮灑上芝麻。那大鍋油又沸了,半成品油卵坯一個一個丟下去,又慢慢浮到油面上,等到顏色開始慢慢變金黃色,用漏勺撈起輕輕地倒進了筐里,還發著油吱吱的聲音,就被嘴饞的孩子拿在手里,一邊吹著,一邊品著,一邊笑鬧著。輕輕咬上一口,鮮香的糖汁就從薄薄的皮子里流了出來,吃在嘴還有一股芝麻、紅糖和豬油香味,鮮之外甜絲絲的,糯糍爽口,燙嘴的溫度將餡的精華順著身體里的所有管道肆意地流淌,美味妙哉!

“民以食為天,食以安為先”,人類生長、經濟騰飛、社會進步、時刻離不開食品,離不開安全、衛生、營養的食品。不少人喜歡吃油條,并且常吃不厭。其實,油條雖然外焦里嫩、鮮香可口,但不宜多吃,吃多了油脂會使胃里分泌出的消化液減少,同時胃運動也減弱而不易消化,影響身體健康。

▲寺前橫莊橋

永嘉場寺前街“鑊灶佛油條”為油炸小吃正宗名品,關鍵是“鑊灶佛油條”是用豬油炸成,并慢工出細活。其原料里無化學酵母和其他添加劑,不含鋁等重金屬元素,安全又好吃,吃起來又松、又脆、又韌、又香,所以名揚永嘉場,人人都愛吃,不是無緣無故的。