張璁《詠萬詩》辨析

張璁為正德十六年(1521年)進士,在明世宗初年三度位居首輔,史稱“終嘉靖之世,語相業者,迄無若孚敬云”。官至少師兼太子太師、吏部尚書、華蓋殿大學士。

他不僅是一位政治家、改革家,而且還是一位詩人,一生寫下了大量詩文。其中一篇詩文名為《詠萬》,是張璁唱和王陽明先生的《詠一》而作,反映其“大儀禮”政治思想學術理論和陽明心學之學術思想一次隱晦的分歧。

張璁《詠萬詩》辨析

文 / 陳賢寶

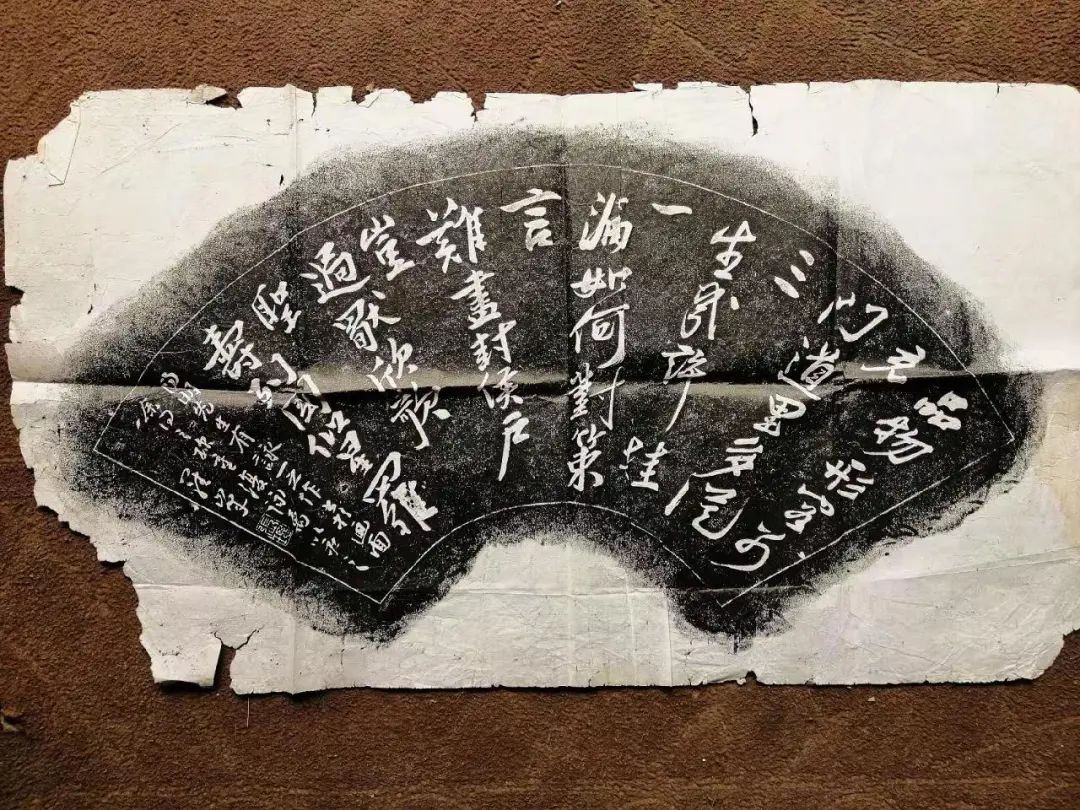

有文友的微信朋友圈內發有扇面拓片,為五言律詩:

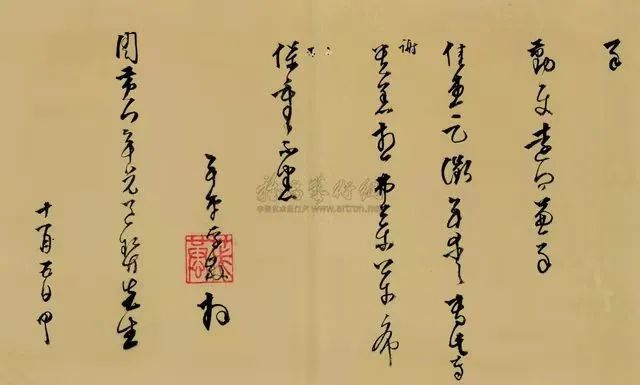

品物形容別,君門道里多。藏三生幾許,掛一漏如何?對策言難盡,封侯戶豈過。獨欣歌圣壽,列國似星羅。

款署“陽明先生有詠一之作,書于畫面,余得之珍重,復詠萬以和之。羅峰。”羅峰兩字下有“張璁”兩字印,評“神氣完足,值得一觀”。平時很關注鄉土文獻資料的征集,初一看該拓片,驚訝不已。畢竟五百年前先賢的資料難得一見,更何況是閣老大人。圈內知名學者、文友們紛紛點贊。據了解,該拓片在文物市場出現,在某網店里也看到相同的拓片在出售。

翻閱張憲文先生校注的《張璁集》之年譜簡編,有如下文字:

(正德十一年丙子,1516,四十二歲)過南京,謁鴻臚寺卿王守仁,相見甚歡,得其書于畫面之《詠一詩》,作《詠萬詩》以酬之。

按:《詠萬詩》不見于本集《詩稿》,系書于泥金扇面者,唐長孺先生在上世紀五十年代得之于北京琉璃廠肆,乃作《跋明張璁書扇》一文以記其事(載1985年《學林漫錄》第十一集)。王守仁(1472-1528)正德九年四月升任南京鴻臚寺卿,自是年五月至正德十一年九月均身在南京。譜主于南京晤守仁,可能在正德九年六上春闈歸途中,或在本年擬應吏部選北上之日。其確實時日無可考,姑系于是年。

于此可以得知,王守仁的《詠一詩》書于畫面,張璁和詩《詠萬詩》是將這首詩題在扇面的背面,“書于泥金扇面”。同時,我們也看到張憲文先生是謹慎的:“不見于本集《詩稿》”、“可能”、“其確實時日無可考,姑系于是年”。回到該拓片,就有話可說了。

拓片是扇面,或是好事者將張璁《詠萬詩》泥金扇面翻刻于碑石上,這是有可能的。我無法找到唐長孺先生《跋明張璁書扇》一文。請教幾位師友綜合分析可知,此拓片內容、書法特征明顯不同于張璁風格,反倒如同今日之書法家書寫某先人詩文并鐫刻于碑石上再拓印出來。

一是詩文內容。據資料得知,張璁的《詠萬詩》與拓片中有一字不符,原詩是“品物形容別,君門萬里多”,拓片里卻是“君門道里多”。萬里、道里都講得通,張璁七次科舉不第,深感宦途渺茫,遙遙難及。或許據詩題,似以“萬里”為妥。

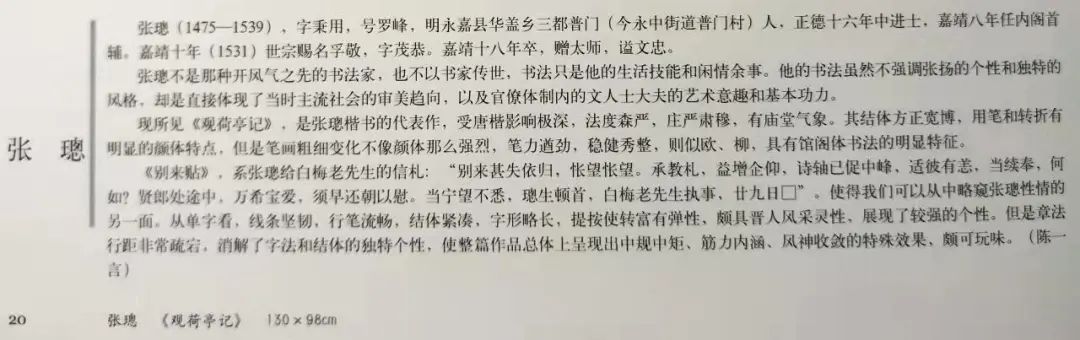

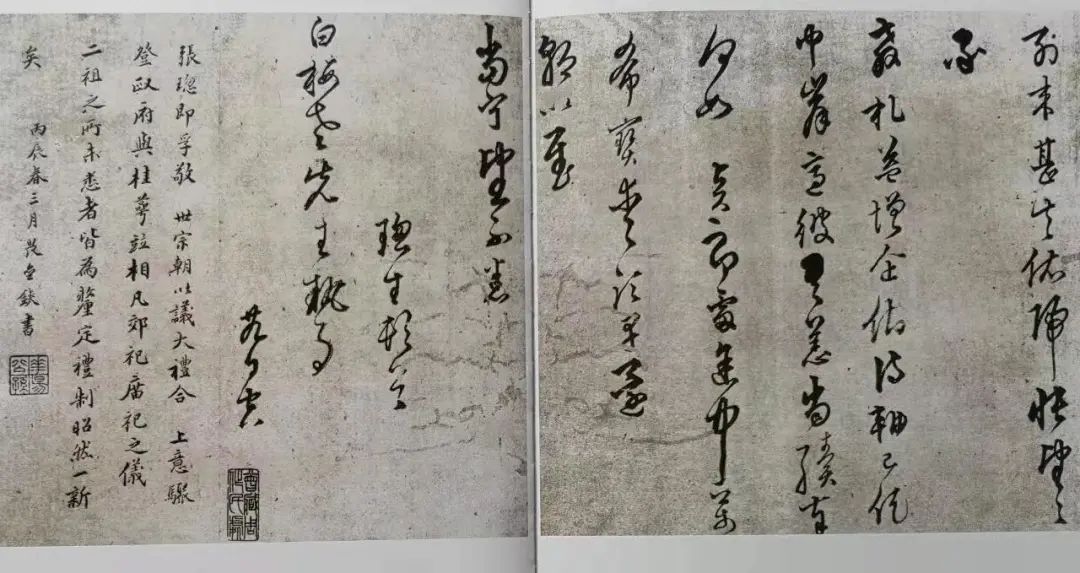

二是署名“羅峰”。張璁號羅峰,按道理說也可以這樣署名,面對陽明先生,他這樣的署名是不妥、不敬的,做為一名禮學思想家,張璁是很懂道理的。如《觀荷亭記》署名“張孚敬”,《兄弟巖詩》署名“張璁”,致白梅先生的《別來帖》署名“璁生”,《致同年周黃門書》《慕恩亭記》均作“孚敬”。在《文忠張公神道碑》里倒有“羅峰”,但那是門人葛守禮撰文。

三是二字篆印。羅峰二字的“張璁”篆字印很是奇怪,不知從何而來。目前,只發現《致同年周黃門書》中朱印“茂恭”二字印。

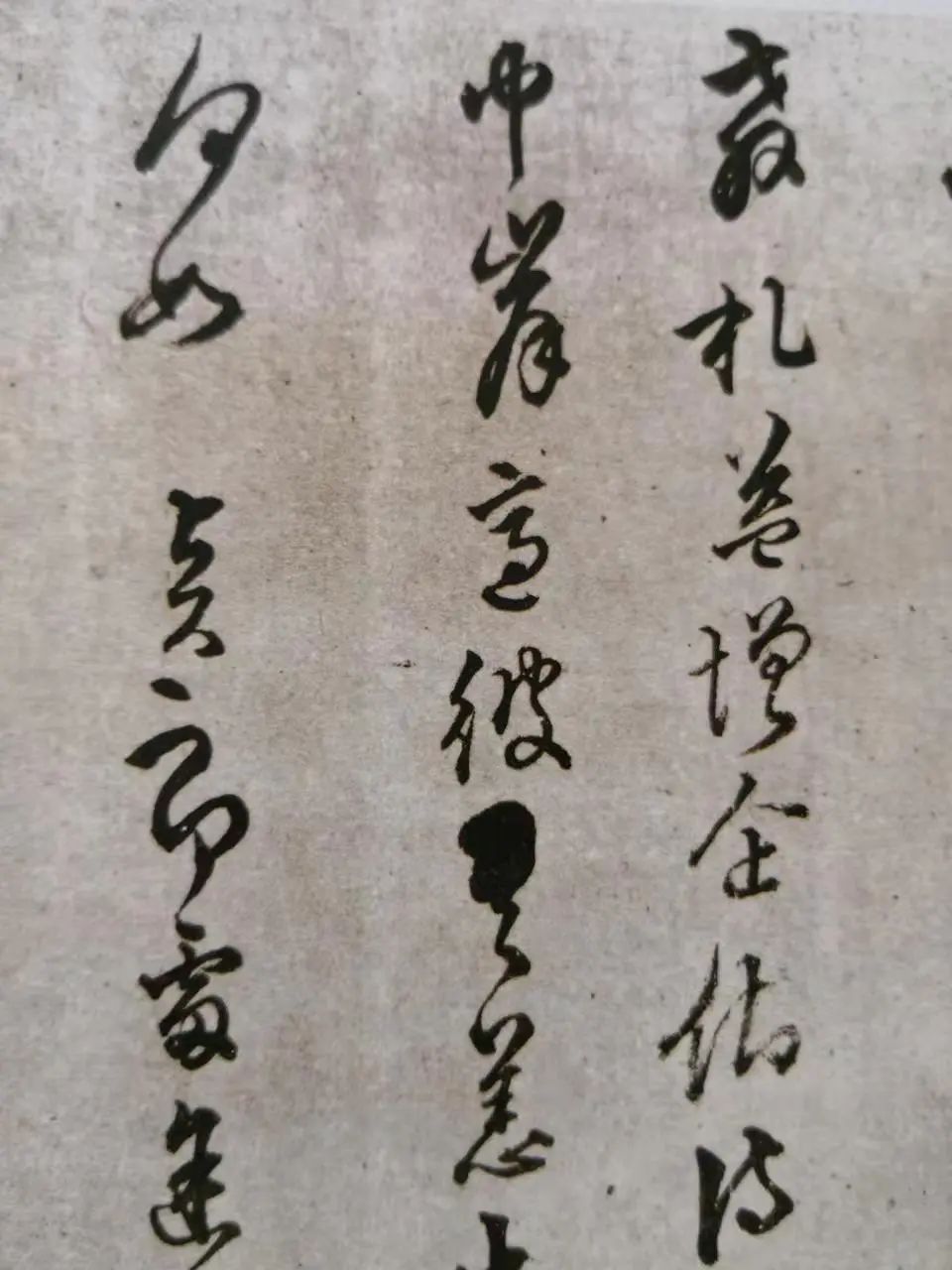

四是書法風格。據《中國書法》刊《明代張璁其人其事其書》一文中所列的書法作品來看,張璁書法以楷書、草書見長,另《兄弟巖詩》碑是行書,明顯有《集王字圣教序》風格。但該文沒有論及其書法特征。《龍灣歷代書畫集——千年墨跡》中對張璁書法是這樣評價的:楷書以《觀荷亭記》為例,法度森嚴,莊嚴肅穆,有廟堂氣象,筆力遒勁,穩健秀整,具有館閣體書法的明顯特征。有人以《神道碑》為例,說張璁書法“以小楷書法最為出名,基本擺脫了臺閣體的束縛,學魏晉鐘繇和王羲之的小楷書法,寫出了自己的風格特點”,卻不知該碑是吳郡周天球書丹的。草書以《別來帖》為例,線條堅韌,行筆流暢,結構緊湊,字形略長,提按使轉富有彈性,行距疏宕,在中規中矩中達到風神收斂的效果,很有個性。反過來,見此扇形行書,字形略扁,線條、提按、轉折明顯不像張璁特征,倒有許多米芾、黃道周、沈曾植的風格。40多歲的張璁書法不會轉變得這么明顯。

但該《詠萬詩》卻是值得研究一番。張璁(1475-1539)的人生經歷、思想以及與王陽明思想的差異可以通過該詩有所反映。

張璁也算是一個頗得命運眷顧的人物。24歲中舉人,也算是頗有名氣的一方人物了。但沒想到的是,從弘治十二年(1499年)年到正德十三年在20多年的時間里,七次應考竟然七次名落孫山!張璁感到無奈、絕望,或是恥辱,他也確實累了,決定到吏部掛號、以舉人身份到某偏遠小縣去任職。正德十一年,42歲的張璁帶著夫人蔡氏一同北上,準備到吏部去掛號。“藏三生幾許,掛一漏如何?”無奈啊!對策言難盡,山中相志難酬。

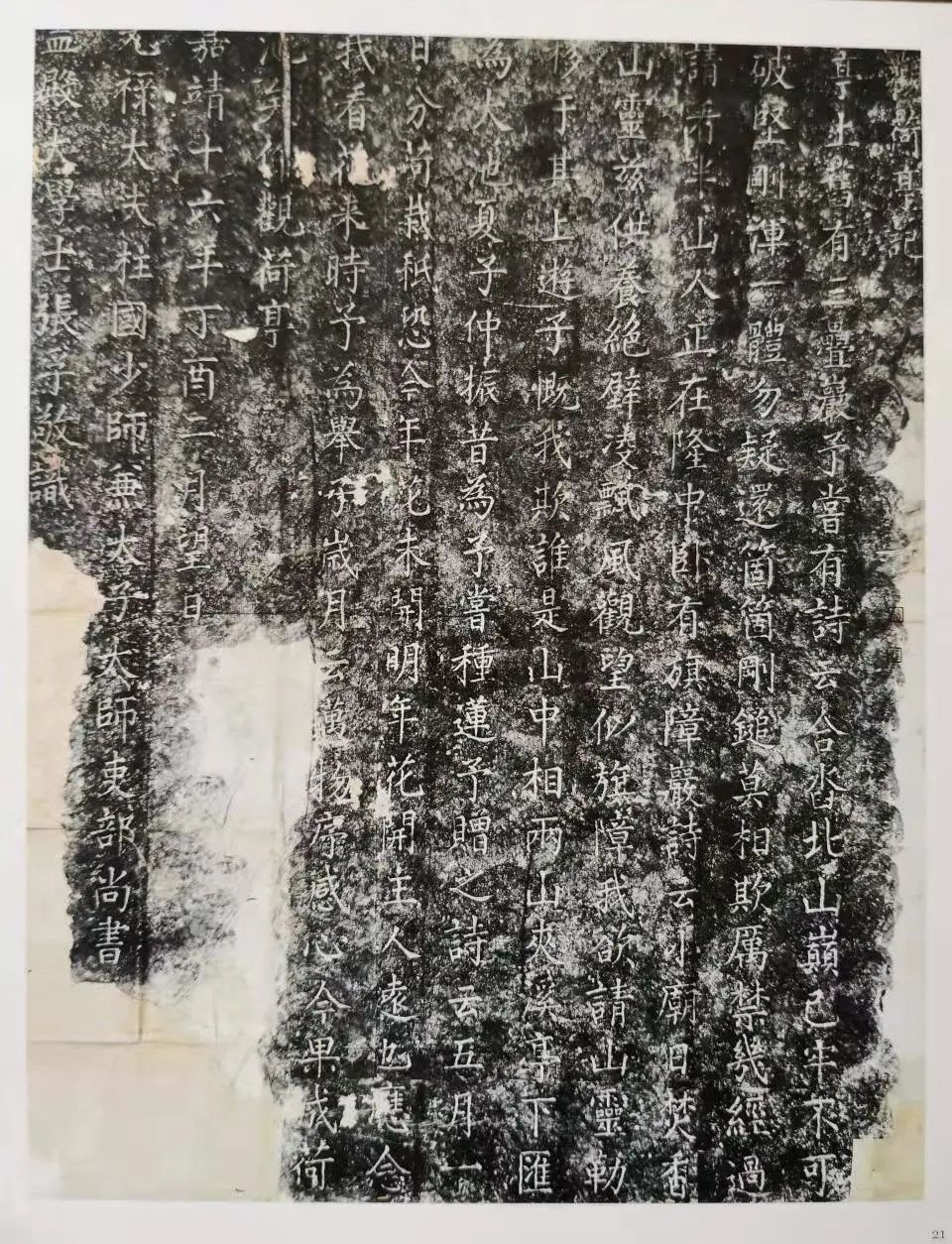

▲《千年墨跡龍灣歷代書畫集》中的張璁資料

這次路過南京,拜訪了王陽明后,張璁改變了自己想法,踏上了全新的人生道路。五年后,第八次參加應試的張璁終于中第。但在觀政期間,張璁就遇到了人生的巨大挑戰:議大禮。他敢與首輔乃至整個明朝官場相抗衡,甚至差點被當街“撲殺”,但他始終堅持自己的判斷和立場,毫不動搖。他以自己的禮學思想、頑強的意志力、不畏權貴的個性、純粹的德行、犀利的手段為明朝撐起一片天空,延續了明朝的生命,史稱“嘉靖中興”。

與張璁在思想學說上有相通之處的王陽明思想,在“議大禮”中是支持張璁的,如贊成皇帝主張“繼統”派的思想與王陽明的學術主張是相近的,參與議禮的“繼統”派里幾個重要人物,多與陽明學派與關,如先后贊同張璁“大禮議”之說的方獻夫、霍韜、席書、桂萼、黃宗明、黃綰等都以“禮本人情”立論,主張要切合實際。其中席書是王陽明的好友,方獻夫、黃宗明、黃綰都是王陽明的學生,霍韜是方獻夫的同鄉。張璁、桂萼、熊浹雖與陽明無直接關系,然陽明私下對其議禮主張則多有肯定。王陽明也十分關注著大禮議大事的發展過程。但做為當時著名的思想家,王陽明沒有參與過程,甚至還表現出相當的“淡漠”和“不以為然”。嘉靖三年,大禮議之爭進入高潮時,王陽明有詩歌三首,隱晦地表明了自己對這場激烈政治斗爭的看法,《碧霞池夜坐》“無端禮樂紛紛議,誰與青天掃舊塵”,《夜坐》“卻憐擾擾周公夢,未及惺惺陋巷貧”,《秋聲》“徒使清風傳律呂,人間瓦缶正雷鳴”,都是表達出對大禮議的譏刺與不屑。這樣思想與張璁的思想在《詠一》《詠萬》的詩題就可以反映兩人治學的差別。

王陽明做事治學,反反復復要的是抓住一個“一”,即萬事萬物在運行過程中的本體,也就是王陽明“心即理”“論良知”這些基本命題。他認為,只有抓住了“一”,在實踐中反反復復做工夫,總有一天會達到不可思議的境界。“心即理”也是議禮諸臣的理論依據。但張璁做事治學,強調一定要在實際的事務當中去行持,要求學者從事而入,探究其中規律,最終由術而入道、由事而入道。正是由于對儒學的本質有著深入的體驗,對禮學的各種問題有過深刻的思考,在其他人還茫然不知所措地面對大禮議時,張璁已經非常敏銳地覺察到了其中的問題之所在,以大無畏的勇氣跳出來與內閣首輔進行論戰,最終取得人生的成功。這就是張璁之厲害所在了。