高士恒棲滄海曲——與永嘉鹽場有關的六位名人

永嘉鹽場不僅是溫州最早的鹽場,也是全國古代重要的鹽場之一,對溫州的經濟、文化發展都產生過一定的影響。它漫長而又輝煌的歷程,是溫州古代鹽業史的縮影。本期潘偉光先生將以六位歷史文化名人為代表,追溯永嘉鹽場的前世今生。

高士恒棲滄海曲

與永嘉鹽場有關的六位名人

文 / 潘偉光

永嘉場鹽業發展史上,筆者認為有六個代表性人物與其息息相關,或客籍或本籍,他們幾乎構成了一部完整的永嘉場鹽業史。從唐至清,他們分別是——

李谞

永嘉場地名源于永嘉鹽場,它的史前史“太祖爺”乃為永嘉鹽監,唐肅宗乾元元年(758)就開始設置,此時與永嘉鹽場有關聯的第一個人物就粉墨登場了,“唐宗室李谞為永嘉鹽官,而吾郡始有鹽”(光緒《永嘉縣志》卷五《鹽法》)。李谞他可能只是個事務官,不像同為宗室人物的永嘉郡守謝靈運留下了大量的山水詩而廣為人知,所寫的詩也廣為傳詠,如為永嘉場天柱寺東美人瀑附近的石室山寫過詩,又有詩《游赤石進帆海》詠永嘉場天馬山東南之山。不過,晚清丁立誠《永嘉三百詠》卷下有《永嘉場》詩,為李谞在鹽業史上留下了一筆:“巡輯商可征,團灶海可煮,在越有朱馀,在唐有李谞”。

有趣的是這個年份也正是唐朝大臣、詩人、畫家、鑒賞家顧況高中進士的次年,可見是個吉祥利市年。

顧況

顧況,字逋翁,蘇州海鹽縣(今浙江省海鹽縣)。于至德二載(757年),登進士第。大歷六年至九年(771—774年),任永嘉監鹽官。據《唐才子傳校箋·顧況》考,大歷前期(769—770年),況尚在蘇、湖一帶,與李泌、柳渾、皎然、陸羽等一時俊杰交游,招為吳興人丘司議之婿;大歷中期(771—774年),在永嘉(今溫州)操辦鹽務,"為江南某鹽鐵轉運支使屬吏",作有《仙游記》、《釋祀篇》。貞元十七年(801年),顧況寫下了著名的《嘉興監記》,文曰:“天寶末,天下兵起。乾元初,上司湊議,宜以鹽鐵之職,總以社稷之臣,斡乎山海之利以富人也。淮海閩駱,其監十焉,嘉興為首”,“大臣奉法,為事選人,拔其賢干,升于憲署,以官顯光華之寵,趨其署者如好鳥之棲茂林。”此文正是他對曾仕江南某鹽鐵轉運支使屬吏,多年從事鹽務閱歷的總結。另外,他與白居易“居亦弗易”及與上陽宮女“紅葉題詩”的傳說故事,屢屢為后人稱道不已,但那是題外話了,此處不再絮叨了。

話歸正傳,永嘉場先民本有煮海為鹽之習慣,自從置鹽場后,規模化生產隨即開始。從此進入了“天下之賦,鹽利居半”的新時代,永嘉場趕上了這列經濟快速班車,加入了“世貿”組織,從此,在世世代代“面朝黃土背朝天”的農耕生活之外,另辟蹊徑——“唐置十監,永嘉居一”,撈得了第一桶金。《新唐書·卷五十四·食貨志》記載,唐置“嘉興、海陵、鹽城、新亭、臨平、蘭亭、永嘉、太昌、侯官、富都十監”。鹽監是管理鹽稅、鹽業的機構,長官稱“監”。

特別指出的是唐朝后期,掌管鹽政的常常是中央最高財政官員,宰相往往兼領鹽鐵使,并在地方設置鹽場、鹽監和巡院。鹽監設在出鹽鄉,負責食鹽的產銷。

乾元年間,鹽鐵鑄錢使第五琦初變鹽法,實行官營專賣制,就山海井灶近利之地置監院,游民業鹽者為亭戶,免雜徭,盜鬻者論以法。

華鎮

宋太宗太平興國三年(978),吳越王納土歸宋,溫州降級為軍事州,轄永嘉、樂清、瑞安、平陽四縣。朝廷置兩浙路,設杭州、秀州、密鸚、永嘉四鹽場,永嘉監易名永嘉場,這也是永嘉場得名之始。到了哲宗元祐元年(1085)五月,會稽(今浙江紹興)人華鎮始監溫州永嘉鹽場。華鎮(1051—?),字安仁,號云溪居士。神宗元豐二年(1079)進士。著有《溫州永嘉鹽場頤軒記》《祭溫州張判官文》《寄贈永嘉鄭先生》《永嘉巡檢張侍禁廨舍辟洞名黃石》《永嘉巡檢廳奇竹并序》等詩文。其中,《溫州永嘉鹽場頤軒記》是永嘉鹽場最早的文獻之一。

王鉦

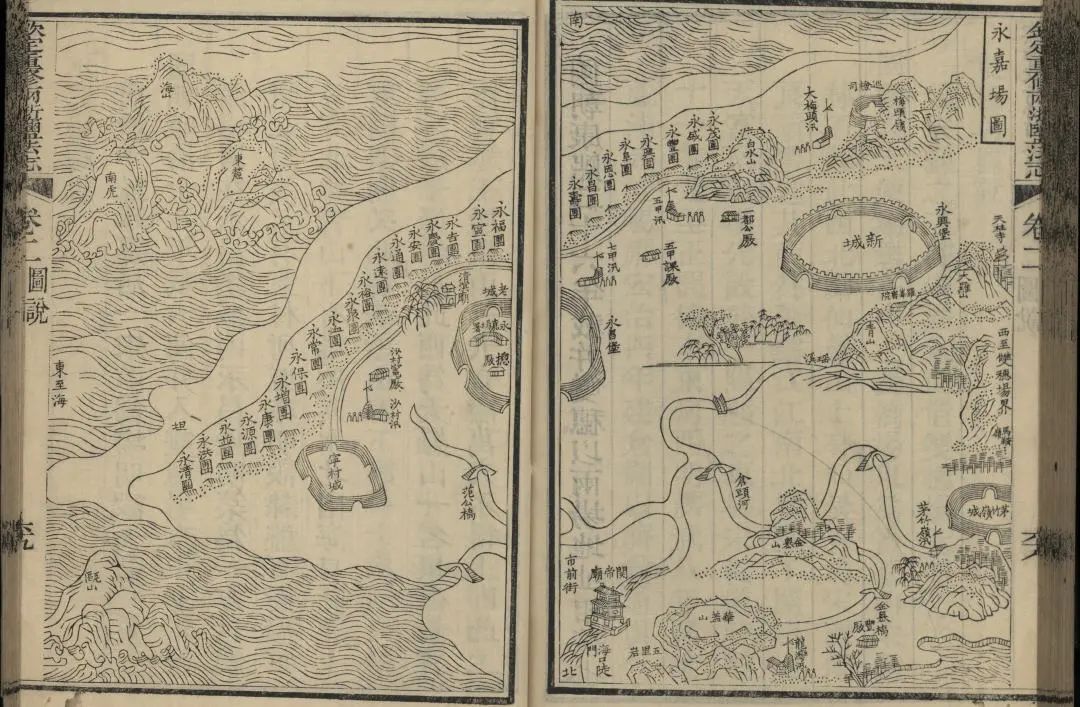

鹽的利稅,是歷代官府的重要財政來源。到了明代,鹽業的基層管理單位叫鹽課司,大致說全國有156個,永嘉場就設有鹽課司,位于永嘉場二都永興堡內。鹽課司通過灶戶中的團灶組織,實施管制。據史載,永嘉場延袤數百里,場境東至海,西至茅竹嶺30里,南至舊巡檢司界,北至寧村所碼道15里,“居氓麟比為灶”。那時那景可以從清代編修的《兩浙鹽法志》之永嘉場圖看出些許來。

這里,應該提到一個人物——英橋王鉦(1450-1536),他可是永嘉場鹽業發展史上一個舉足輕重的秤砣。鹿城姜準的《岐海瑣談》卷十五“鹽籮王鉦”條杜撰了王鉦的傳說——“甜瓜命”與“鹽籮王”,原稿摘錄如下:

溪橋王鉦,少日貧賤,鬻鹽糊口。曾同廝輩負鹽渡茅竹嶺。見有日者推命,同群廝叩之。日者打發其眾,獨約王以詰朝來取。如期而往,謂曰:“汝命超眾,吾故另談。若年邁四旬,不勝富貴,世之所稱'甜瓜命’者,以其愈老愈香也。”王酬以錢,日者卻云:“吾驗吾術,實非有所利耳。果逾強年,二子聯登甲科,以仲子貴,賜封通政,日之言驗矣。晚歲乘舟入城,販鹽廝者群附其舟,至無容足,移坐于鹽籮之上。每每如此,絕無所厭。人因稱為“鹽籮王”云。

其實,不難看出,這些街頭巷尾的小道消息或傳聞,不過是鄉人的飯后談資。真正厲害的是他對鹽業發展的建言獻策,如折銀折色的主張,一下子激發了鹽戶的生產積極性,也盤活了整個永嘉場鹽業經濟。積善積德,必有后福,他的長子王澈次子王激聯登甲科,三子王沛不僅是善府良醫,而且是抗倭英雄,明史榜上有傳,朝廷賜封地方建祠。他的兩個孫子叔果叔杲兄弟進士,譽為“東嘉雙璧”。

王瓚

明代是永嘉鹽場進入發展的高峰時期,各地鹽商紛至沓來,促進一地的經濟教育文化繁榮,催生了獨特的永嘉場文化,成為溫州歷史上分辨度極高的一道文化風景線。這里的人物濟濟,英橋王叔杲、沙城項喬,還有后來的王錫琯都反復說過,聽著自豪感頓生,地靈人杰,古人先賢誠不余欺也。這里一筆帶過,惟王瓚(1462-1524)不得不詳談之,因其與永嘉場鹽業也有一段因緣。

鹿城姜準的《岐海瑣談》卷十四記載了“王瓚發跡根由”的小歷史,說王瓚少賤,曾一度以販鹽為業。當然,英雄不問出身,劉備還操販草鞋的買賣。值夜寒,泊舟于南仙應氏船傍。岸積稻秸,王取之熬燎以暖其體,積因而傾。主人遂夢所積稻秸,為龍所壞。蚤往驗之,果如所夢。而販鹺之舟停泊猶在,即詰積秸為誰所傾,莫敢承應。固詰再三,始知為二都水潭王氏子。主人見其秀穎超凡,留之歸家,許妻以女,辟館延師,俾習公交車業……后登弘治乙卯(1495年)經元,丙辰(1496年)榜眼,歷官司成、少宗伯。

茍富貴,莫相忘!古往今來幾人能做到?但王瓚確確實實做得很好。他絲毫沒有官架子,始終保持禮以下士的本色初心,“每歸鄉必設席邀其鄰曲款洽”,而且,酒至半酣之時,還親執酒杯“逐席勸飲,且相慰勞”。

萬般皆下品,惟有讀書高,只不過王瓚的文才、官位、人品完完全全遮蔽了他的小歷史罷了。

眾所周知,王瓚純粹是文官一個,曾撰寫過弘治《溫州府志》,給鄉邦留下一段不可磨滅的地方文獻,功莫大焉。而且他還是一個神奇的存在,自帶流量,身上散發著“芙蓉花開”的光芒和香氣。同時,因其在弘治九年(1496)高中進士名列榜眼,永嘉場鄉人譽稱“榜眼王”,他開永嘉場科舉先聲,是永嘉場科舉的翹楚,所以歷代以來成為永嘉場舉子們心目中的偶像。從此,茅竹嶺這條販鹽的必經通道成了永嘉場士子們上京趕考的通天之路,王瓚修建的茅川精舍也成了一個科舉高中的地標所在。以致后來,咫尺之近的張璁受之鼓舞和刺激,屢敗屢考絕不氣餒,一連考了七次,堅持了二十一年,終于撥開云霧見青天,而且步步為營,一年一個臺階,直至嘉靖內閣首輔,不負平生所學,大長了永嘉場人的志氣,書寫屌絲逆襲的永嘉場樣版。

程云驥

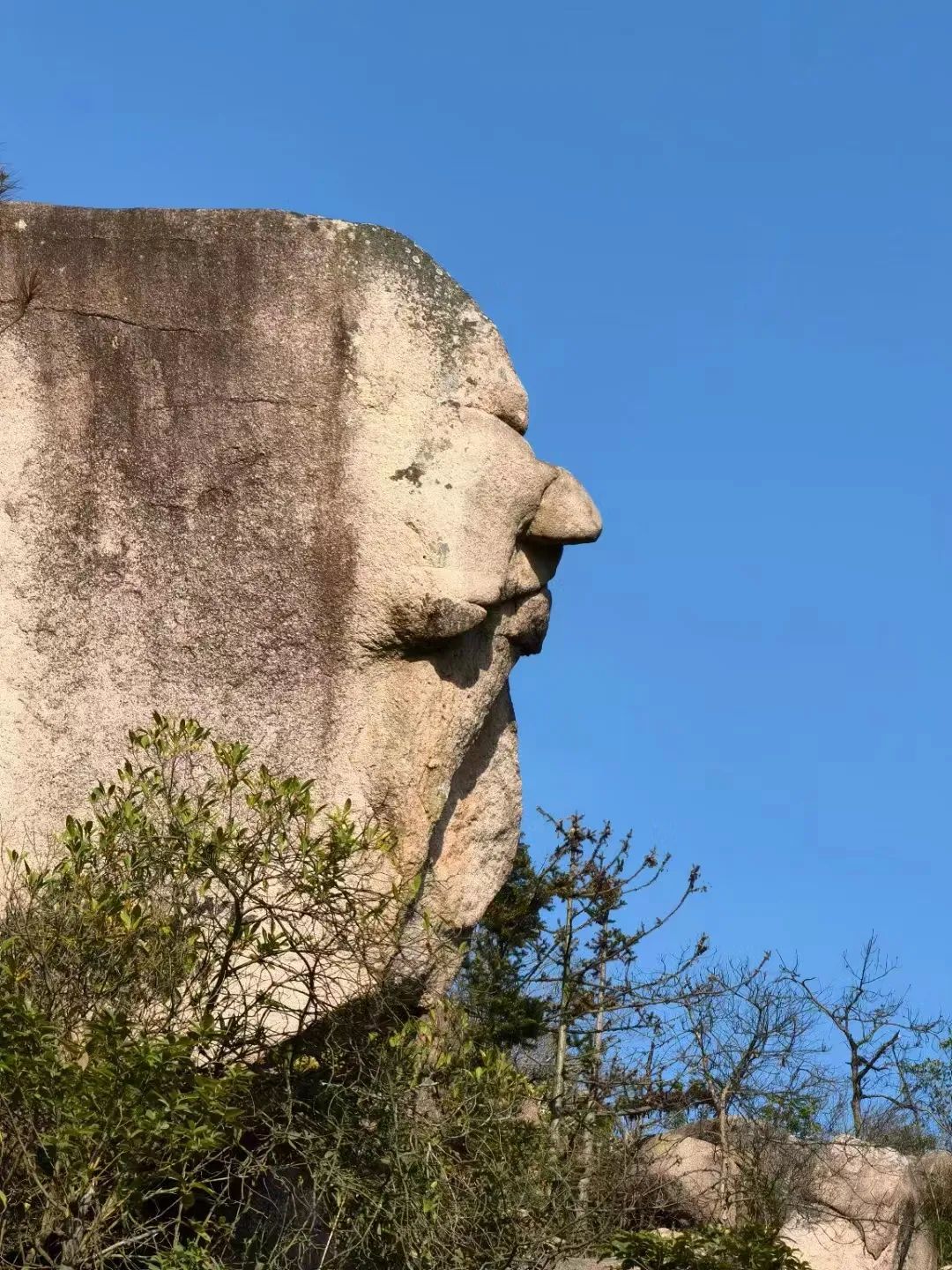

清督辦軍務、浙江巡撫左宗棠曾評價永嘉場之鹽說,其色白味甘,場坦聯絡,稽查亦易。故其位于二都老城的鹽課司署向就設有“永嘉場鹽大使”一職專辦鹽務。據光緒《永嘉縣志》卷五貢賦志載,永嘉場鹽大使:康熙二十二年,裁。雍正六年,復設。原系未入流人員。復設后,系正八品以上人員。而最后一任乃是江蘇溧陽人程云驥,監生,光緒元年任。只因他卸任離開永嘉場時說了一句掏心窩的話——“高士恒棲滄海曲,好山多在永嘉場”。永嘉場人視為肺腑當作知己,“漁鹽兼利,海山鐘秀”的永嘉場終于得到了大家的一致認可,形成共識了。

總上所述,前三人李谞、顧況、華鎮是永嘉場鹽業發展的宏觀調控者,而后三人王鉦、王瓚、程云驥則是具體執行者,是身體力行親力親為為永嘉場鹽業做出貢獻的人。如果說,王鉦以他超人的經營能力,實現了“富而思貴”的理想,那么王瓚以他的刻苦努力,實現了販鹽向科舉的轉型升級,最后的程云驥則是給永嘉場劃上了一個既美麗又令人驚嘆的休止符。