不效艾符趨習俗 但祈蒲酒話升平

“棕子香,香廚房。艾葉香,香滿堂。桃枝插在大門上,出門一望麥兒黃。這兒端陽,那兒端陽,處處都端陽。”這首童謠所唱的便是我國的傳統節日——端午節。

據記載,五月初五端午節始于春秋戰國時期,至今已有2000多年歷史。2009年9月,聯合國教科文組織正式批準將其列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》,端午節成為中國首個入選世界非遺的節日。本期,姜文華先生將講述端午節日的歷史淵源與傳統民俗。

不效艾符趨習俗

但祈蒲酒話升平

文 / 姜文華

據《荊楚歲時記》記載:因仲夏登高,順陽在上,五月是仲夏,它的第一個午日正是登高順陽好天氣,故五月初五亦稱為“端陽節”。又稱“端午節、龍舟節、浴蘭節”等,永嘉場人稱“重五節”。

永嘉場重五節民間流行的習俗是:重五節早幾天,出嫁的女兒要帶伴手、糯米去娘家送重五節(禮),娘家備以枇杷、甜瓜、紅棗、荔枝、雙飲糕等五樣回禮,有外甥的還要給外甥買件背心之類夏衣。午日家家吃粽子、卵、喝雄黃酒、吃甌柑、掛菖蒲、除五毒、社區有龍舟競渡活動,午時炒豌豆等。

唐玄宗時官修《唐六典》卷四記載:“節日食料謂五月五日粽殪(ye)”,粽子當時已成法定端午節主食。重五前幾天,主婦們要包粽子,粽子種類繁多,從餡料看有紅棗、豆沙、鮮肉、八寶、蛋黃粽等多種餡料,不僅供家人吃,還要贈送親戚朋友。

五月,古代往往視為不太吉祥的月份,《禮記·月令》它“陰陽爭、死生分。”特別是五月五日,被看作不吉利的惡時,所以,歷史總結出了對付惡月、惡日的辦法是以藥克毒。戰國時《夏小正》記載“此日蓄采眾藥以蠲除毒氣”。永嘉場人在端午節前一天,去大羅山上拔些龍葵、淡竹葉、荊芥、金錢草、車前草、芒草根、山果子藤、金銀花藤、珍珠藜、牛筋草等十余味,具有清毒功效的草藥和菖蒲、艾草,放在露天過雨露(傳說五月初四夜觀音菩薩會灑甘露于草藥上),早上拿來重煮(粽子包好已煮熟)粽子、咸鴨蛋,雞蛋。長輩老人說,用藥湯煮過的粽子、鴨蛋、鵝蛋,放在正午時陽光下曬一會再吃,整個夏天不頭痛;用端午節煮棕子的藥湯沐浴,夏天不生瘡。

記得重五日,我家還保持吃甌柑的傳統,甌柑在浙南種植歷史悠久,既是傳統水果,又是食療佳品。《新唐書地理志》中載有“溫州土貢柑桔”之句,南宋溫州太守韓彥直所撰《桔錄》中,記述的“海紅”即為現今的甌柑。柑取詣音之意,是永嘉場人拜年必備的伴手禮;過了春節,選大的、表皮光澤度好的甌柑,裝進陶制埕中封口,倒扣地上,重五日取出分給家人吃。清朱彝尊《食憲鴻秘》載藏橘“松毛包橘,入壇,三四月不干。又菉豆包橘,亦久不壞。”重五時甌柑,表皮多皺,味微苦,回味甘甜。永嘉場民間素有“端午甌柑似羚羊”之說,重五日連皮吃,可退燒、治咽喉炎、頭痛等熱性疾病。

本土學者姜準《岐海瑣談》記永嘉歲時節會:端午“以雄黃、菖蒲本泛酒飲之,仍用以沫小兒諸竅。復以色絲為索,名長命縷,系其臂足。煎百草湯,老幼畢浴。”重五日不但吃草頭湯煮過的粽子、卵,吃甌柑,還喝雄黃酒;據說惟有這天雄黃酒無毒(雄黃忌見火,受熱會使之分解成有劇毒)可防邪祟,午日雄黃酒抹染在孩子的額頭、胸、手、足、心,以辟邪毒。灑之墻壁門窗諸處,以辟蛇蟲。又以用菖蒲當作劍,倒插于門楣,迷信有驅魔祛鬼五毒之神效。

五代《提要錄》記載“端五日,集雜色茸絲作延年縷(卵袋),云避惡延齡。”宋《香典》紫羅香囊條目記端午,有古詩云“香囊懸肘后。”香囊、卵袋有避邪驅瘟之意,延續至今。香囊內有朱砂、雄黃、香藥,外包以絲布,清香四溢。再以五色絲線弦扣成索,作各種不同形狀,結成一串,形形色色,小巧可愛,相互之間還比誰家小婦手巧編得漂亮。端午日小孩佩香囊,卵袋,聚集一起用卵袋裝卵做“撞卵”游戲。

北朝《五日》詩“辟兵書鬼字,神印題靈文”。清潘榮陛《燕京歲時記·天師符》說“每至端陽,市肆間用尺幅黃紙,蓋以朱印,或繪畫天師,鐘馗之像,或繪畫五毒符咒之形,懸而售之。都人爭相購買,粘之中門,以避祟惡。”扮鐘馗賣符、跳鐘馗捉鬼,也就成了端午節習俗,大戶人家中堂懸鐘馗像,用以鎮宅驅邪。過去,寺前街還有人“跳鐘馗”“唱龍船兒”,祝賀商家生意興隆討喜錢。

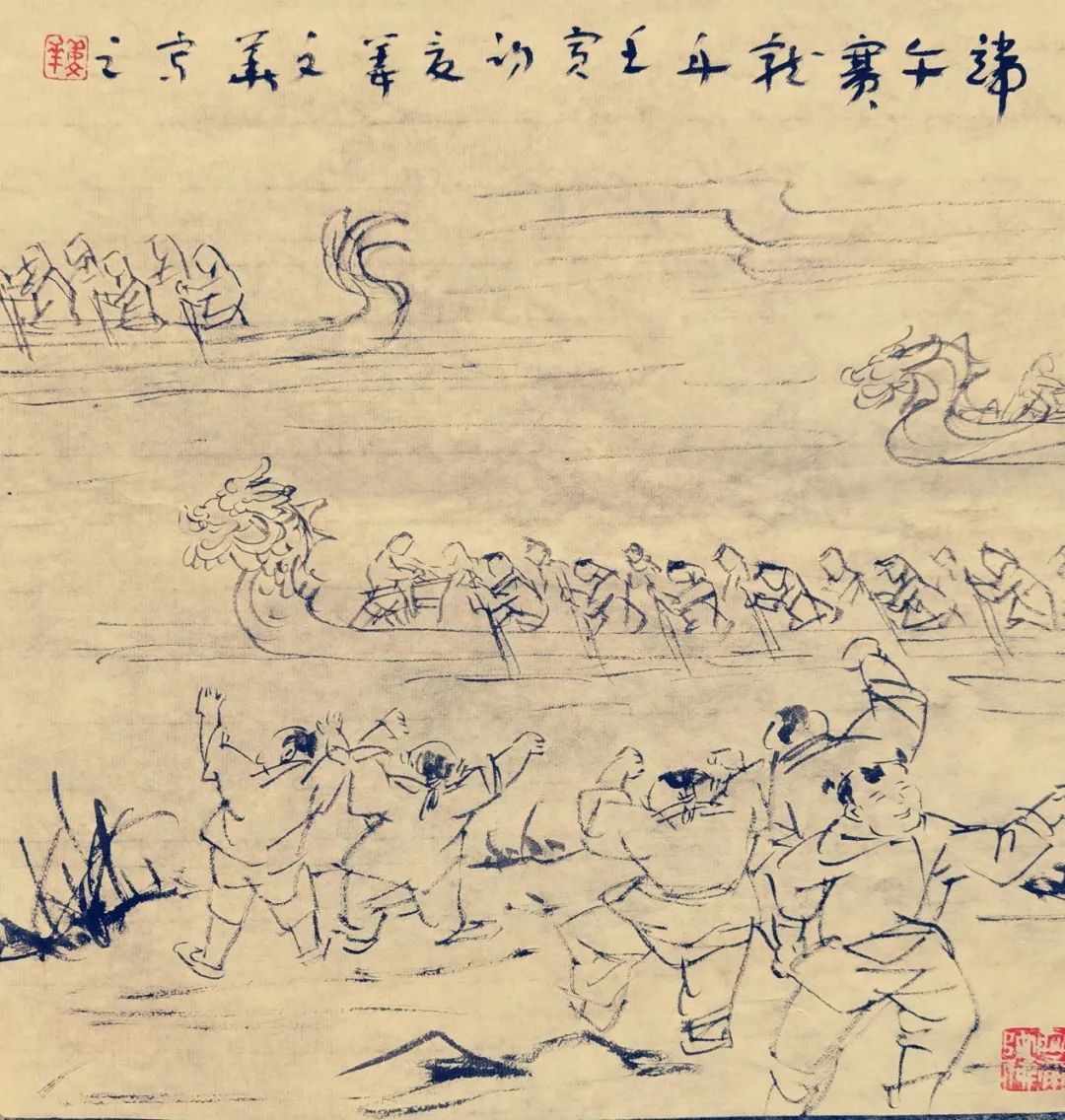

當地明代進士王叔果有詩賦《端午觀競渡》“湛湛芳湖水平,嘈嘈兩岸歡聲。日暮雙龍正斗,一溪煙雨初晴。”描繪重五節龍舟竟渡滄湖時鬧熱的景象。《岐海瑣談》載“自城市以達都鄙,里社叢祠各置龍舟。每鄰端午,好事者先捐私囊,或創或修。競渡之日,遍掠祭戶以及祭戶之姻親而補己所費。”永嘉場先民競龍舟活動,早已本土化了。他們以地方合社為單位,以當地廟宇旗號出巡,世代傳承。

按封建迷信說法,劃龍舟時,各村廟宇有專人管劃龍舟,一般是四月初一,擂龍船鼓啟事,整理龍船,“上水”(龍船下河)祭“殤官”神助力,龍船歸去叫“收殤”,斗龍結束叫“散河”,都要祭殤官神的,相傳這殤官神是喜歡玩弄人的小孩兒,所以俗語說青少年不安分,比喻“殤官爺兒”。

1953年,寺前街北頭花好事者,在王宅祠堂首開“龍船鼓”,召集寺前街“四花(片區)”商鋪、居民捐款籌資劃龍舟。寺前街自民國以來,沒有劃過龍舟,所以,百姓呼聲很高都積極響應。點香(迷信:請廟宇“殤官”助力)“五顯殿、太保殿、青石門臺”三廟湊足一槽殤官童子。香頭何寶弟、鄭嘉木、張德珍、我先祖父等從橫浹村租來龍舟,先祖父姜瑞瀾親自請龍、拳師馮國桂舞大旗、何國興打龍船鼓、寺前合社各姓強壯男丁百多人,各施其責出巡永嘉場各村,所到之處,宗親、寺前街合社外嫁婚親均設香案祭品,禮炮迎龍。“五顯殿、陳府殿”、街后“王宅坦”演戲三天酬賓。

如今重五節,遺漏了永嘉場人傳統獨有的沙炒豌豆項目,過去,重五日午時家家戶戶,發出清脆的“啪啪”聲,聲似鞭炮,寓驅鬼之意,炒豌豆把孩子們過節情緒推上高潮。豌豆,又叫胡豆;北宋宋祁的《益部方物略記》,叫做“佛豆”,此音更近于永嘉場人話。

吃了中飯后炒豌豆,奶奶會拿出早已備好取自甌江中的細沙,加生桐油(解毒)或植物油、食鹽先炒黑沙子。黑黑的“沙子”發熱,騰起了輕煙,豌豆倒入鍋內,隨即用鏟刀不停地翻炒,一下子不能炒很多,不然就炒不透;不一會兒,就聽見“劈哩啪啦”的炸響聲,那是豌豆在歡快地蹦跳“開花”。奶奶說“熟了!”此時,要快速將豌豆和“沙”一同盛出過篩子,將“黑沙”篩下,留下一個個飽滿的開著口的豌豆,顏色已由嫩嫩的青綠變為老成的深褐。

我要嘗嘗,奶奶說要涼透了再吃,不然會流鼻血,乘她老人家不注意時抓了一把,豌豆還略微有些燙手,輕輕一嗑,吐出薄薄的外殼,咬上去,松松的、脆脆的,這可是我們那時候的美食,這豌豆的香味和一家人的笑聲中散開了……據奶奶說唯有重五節午后炒的豌豆,涼了吃不會上火;所以,挨家挨戶都要炒幾升,有農戶自種的豆炒幾十斤慢慢吃。

我們小時候還用豌豆玩一種叫做“彈豆、猜豆”的游戲,雙方各出幾粒豌豆,或猜數中者贏;或撒在桌子上,一粒用手指彈中另一粒,就贏回了一粒;如此一粒粒的彈,選擇距離間近的,中間用手指劃條線彈過去……重五吃了晚飯后,掛著香囊、卵袋,衣服口袋里裝滿的炒豌豆,手按著口袋小跑到北頭橋或五顯殿前,或者是王宅祠堂坦聚眾玩耍。小時候過節熱鬧高興,內容豐富儀式感強。