元明時期溫州書畫

編

者

按

溫州文化發展釋早于儒,唐永嘉大師開之先。至宋代人才輩出,“溫多士,為東南最”。出現全國最早成熟的戲劇永嘉雜劇(南戲),以“四靈”為主體的永嘉詩派,以尚簡之風影響全國的永嘉醫派,以主張事功著稱于思想史的永嘉學派。溫州人屢創中國文化發展史上的第一,為中國文化的發展作出了溫州人的特殊貢獻。在書畫藝術發展史上也不例外,元明時期溫州出現頗多宮廷畫師及服務朝廷書法群體,影響地域書畫藝術的發展。

元明時期溫州書畫

文 / 孫建勝

壹· / 宮廷畫師 /

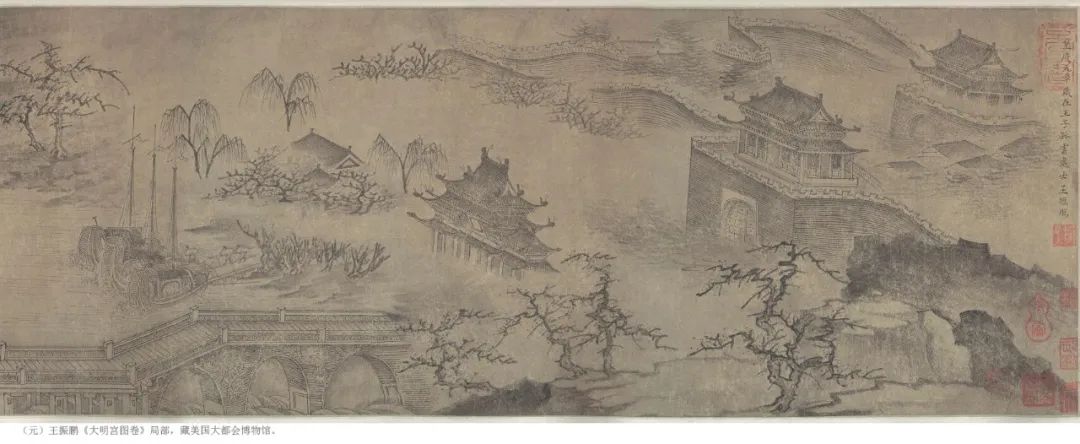

溫州畫家有作品傳世的,以元代王振鵬為最早。王振鵬,字朋梅,元仁宗時(1312—1320)宮廷畫師,仁宗賜號孤云處士。工人物與界畫,史稱元代界畫第一人,與趙孟頫、商琦齊名。王振鵬傳世的作品有《伯牙鼓琴圖》《阿房宮圖》《大明宮圖卷》《金明池龍舟圖》《維摩不二圖卷》等數本,分別藏在故宮、臺北故宮、美國大都會藝術博物館。2012年北京保利秋季拍賣會上出現一件王振鵬流出海外作品《江山勝覽圖卷》,突破一億元成交。此卷全軸長9.5米,詳細描繪天臺山、雁蕩山、甌江、江心寺、溫州城、瑞安城、寶壇寺、飛云江農歷四月初八浴佛節前后景象,人物1607人、建筑494幢、船只68艘,堪比北宋張擇端的《清明上河圖》紀實性風情畫巨作。此卷再現元代溫州地區真實的生活場景,既是研究元代溫州社會政治的“百科全圖”,又是研究元代溫州繪畫百科的重要圖像,具有極高的歷史文化價值。引起溫州學界的震動。

評論家楊仁愷說:元代界畫大師王振鵬是歷史上少有的杰出界畫家之一,已達到巧奪天工的妙境。王振鵬在當時影響非常大,溫州受其影響從事界畫的有林一清、夏迪、趙雪巖等,并且俱名列畫史。

▲元.王振鵬《大明宮圖卷》局部

藏美國大都會博物館

明代溫州亦出現數位宮廷畫師。永樂初,黃淮任官左春坊左庶子兼翰林院侍讀,明成祖朱棣任命黃淮負責恢復書、畫二院。為籌備畫院,黃淮從家鄉溫州請來兩位畫家:郭純、謝庭循,及臺州的陳宗淵,擔任宮廷畫師。

郭純(1370—1444),是黃淮從溫州薦舉的第一位畫家。原名文通,因其作品優雅,極稱成祖之意,賜名純。宣德間官至閤門使。宣宗朱瞻基絕愛其畫,曾御書賜以“江南秀才家”。郭純擅長金碧山水,宗唐大小李,亦師法元盛懋。影響其后戴進、石銳等人的創作。且對明代院體畫派確立,功不可沒。傳世有《赤壁圖》,藏首都博物館。此畫不失“院體”繪畫法度,堪稱“神妙”之作。其嗣子郭縉也是宮廷畫師,繼承父親的遺志。

▲郭純《赤壁圖》

謝庭循(1377—1452),名環,以字行,號夢吟、樂靜。是黃淮從溫州薦舉的第二位畫家,景泰間官至錦衣衛指揮僉事,歷事五朝。黃淮入獄后,謝庭循加入以楊士奇、楊榮、楊溥為首的閣老社交圈中,楊士奇對他厚愛有加,曾作為座上賓參加著名的杏園雅集,參加雅集的人物除“三楊”外,還有黃淮的門生王直、王英、李時勉、錢習禮、周述、陳循等,謝庭循繪有《杏園雅集圖卷》,風流韻致足以與宋代李公麟《西園雅集圖》后先媲美。《杏園雅集圖卷》傳世兩本,有謝庭循本人的藏鎮江博物館,無謝庭循本人的藏美國翁萬戈處。可知謝庭循參加杏園雅集當時應該繪有十卷,與會諸人各得一卷,可能件件構圖及人物安排都不同,所以《杏園雅集圖卷》絕對是謝庭循匠心獨具的精心之作。

謝庭循傳世的還有《云山小景圖》冊頁藏淮安楚州博物館,《香山九老圖》藏美國克利夫蘭美術館,《壽樸堂圖》藏四川博物館等。謝庭循畫遠承荊浩、關仝,取法南宋李唐、劉松年,近師元人。美術史認為,謝庭循人物畫可代表宣德時期宮廷人物畫的面貌。

▲謝庭循《杏園雅集圖卷》局部

藏美國翁萬戈處

稍后宮廷畫師有瑞安人孫隆,字從吉,號雪齋。供奉宣德、正統兩朝20余年,后出任徽州知府。孫隆工梅花,得王冕筆法,與夏昶齊名。史稱“梅花太守”。曾畫梅花40幅,每幅有題詠,裝盒20個,世人譽為神品。大學士楊士奇稱其梅花“瓣中有詩,詩中有瓣”。傳世作品有與陳錄合作《梅花圖卷》,藏杭州西泠印社;與女兒合作《梅花冊》,藏瑞安博物館。

明永樂初年的宮廷繪畫尚未形成固定的風格,尚處于發展變化的過渡階段。待到洪熙、宣德以后,來自閩、浙等地的畫師給宮廷繪畫帶來新的風格,明代的宮廷繪畫一改元代的畫風,重現宋代畫院的傳統,從而真正形成了明代的院體畫派。溫州籍的宮廷畫師,對明代宮廷繪畫和浙派畫風的建立,起到重要作用。

貳· / 服務朝廷書家群體 /

明永樂初,黃淮負責恢復書院和畫院。為建立書院,選集28名善書的士人進入翰林院,以比二十八宿,號庶吉士。在黃淮的監督下,在中書省擔任中書舍人為大學士書寫詔冊、制誥的職務。中書舍人是皇家認定的書法家,代表著官方書法書寫模式與審美觀點,在社會中起示范作用。在黃淮的薦舉下,溫州一大批“善書”士子,繞過科舉而進入仕途,擔任中書舍人。流風所致,其后溫州不斷有善書士子入薦服務朝廷。

溫州這批服務朝廷書家有:

黃養正以善書永樂間授中書舍人

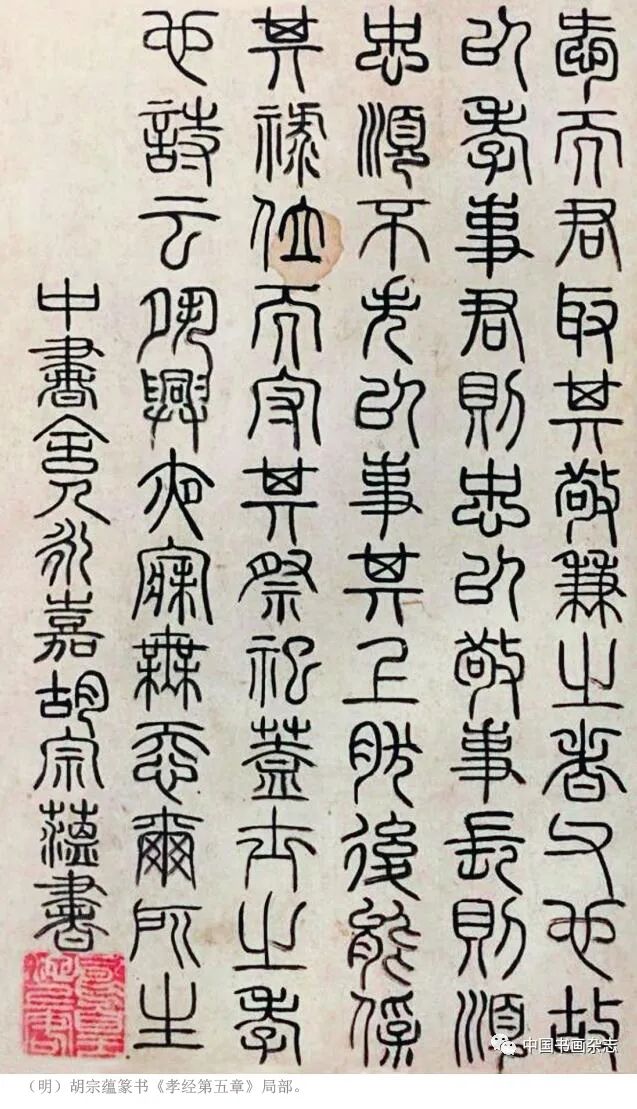

胡宗蘊宣德四年(1429)薦入朝,起為中書舍人

柳楷宣德七年(1432)七歲以善書薦舉

任道遜 宣德八年(1433)十二歲以善書薦

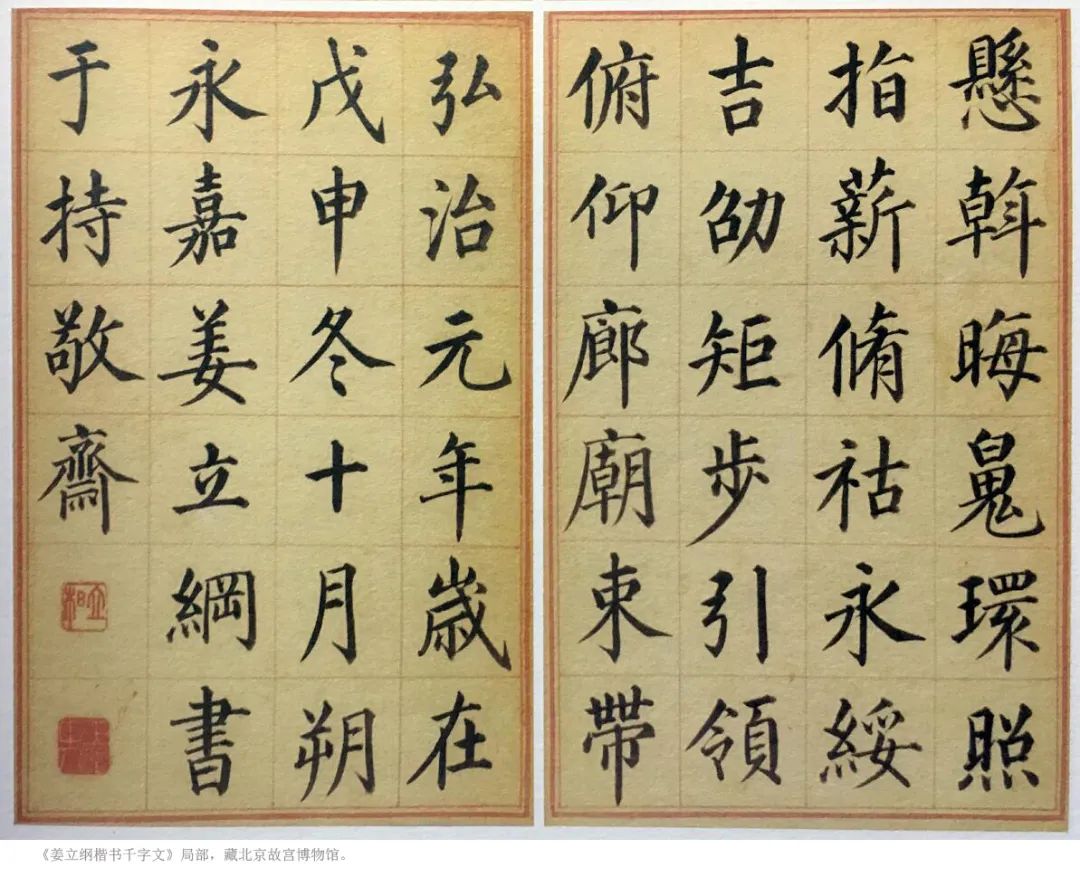

姜立綱 景泰元年(1450)七歲薦入宮廷

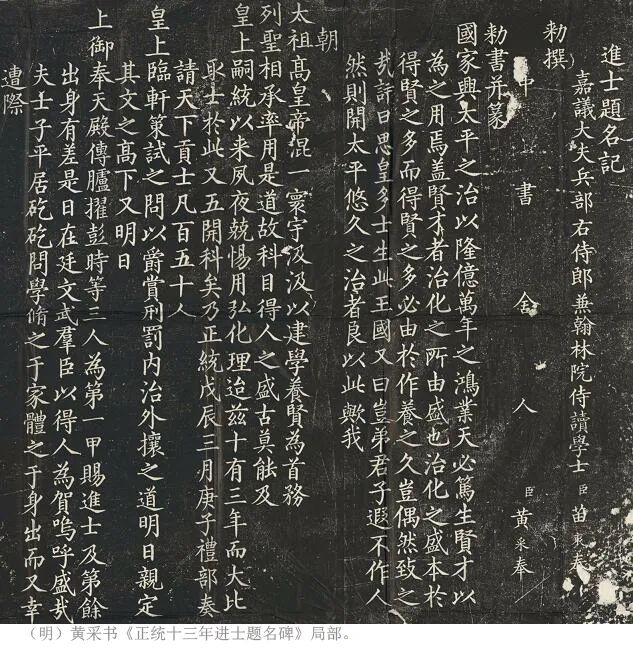

黃采 黃淮次子,以蔭授中書舍人,官至太常寺少卿

黃璨 黃采子,天順四年(1460)薦舉為禮部秀才,官至大理寺副

張環 以神童薦舉入翰林為中書舍人,八歲時能作徑丈大字

周令 以奇童薦補翰林弟子員,弘治中歷官太常卿,工柳之楷書法

趙性魯 世宗時以善書薦,官至大理寺副

趙士禎 性魯孫,善八法,為明代杰出兵器研制專家,撰有《神器譜》傳世

包容 神宗初薦舉入宮,授中書舍人

這批書家在服務朝廷期間,參與書寫國家重要的文件、碑制、詔書等,如《宣德八年進士題名碑》、正統八年(1443)孔子《大成至圣文宣王墓碑》及敕建《太清觀碑》等,俱出自黃養正手書。《正統十三年進士題名碑》為黃采所書。景泰七年(1456)敕建《妙清觀碑》《漢壽亭侯廟碑》為任道遜所書等等。他們退休回鄉后,又為溫州官方與民間書寫頗多的碑記、墓志,引領溫州的書法潮流。

▲胡宗蘊篆書

這批書家除書法之外,還會畫畫,并且造詣均頗高。如首都博物館藏有胡宗蘊《墨梅圖卷》,《古書畫鑒定實錄》中記載國家古代書畫鑒定組7位專家對《梅花圖卷》的評價:“此畫風格類王冕,但接近陳憲章,比陳憲章更清秀。”溫州市博物館藏有任道遜三件山水立軸,意境高遠,清氣盎然。2014年在拍賣會上出現姜立綱的《春湖漁隱》立軸山水畫,自署“擬黃子久法”。徐沁《明畫錄》載姜立綱“畫山水,深得黃子久法”。

▲《姜立綱楷書千字文》局部

藏北京故宮博物館

姜立綱是這批書家中代表人物,幼年即以善書名聞鄉邦,七歲時被薦入宮廷,命為翰林院秀才。歷事景泰至弘治四朝,官至太仆寺少卿。當時內廷制誥、宮殿碑額,大都出于他的手筆。以其“姜字”,被譽為一代書宗,成為明代中期楷書或榜書的領軍人物。姜立綱撰有《東溪書法》《中書楷訣》《楷書千字文》等著作,是當時干祿士子學習的范本,影響深遠。

叁· / 與書畫大家交往 /

元明時期的許多書法大家,或為溫州書碑,或旅居溫州,或作品收藏溫州,對溫州書法的風格影響極大。

南宋末年,丞相陳宜中扶植二幼主南下,延續南宋王朝的年祚。其弟陳自中拒守溫州分水關而死,兄弟倆忠貞事君。陳自中子陳萍事元官拜大司徒,推恩三代,元延祐五年(1318),請翰林承旨劉賡撰《永嘉陳氏世德碑》立于陳自中墓前。此碑請書法大家趙孟頫所書,據記載,因傳拓極其頻繁,至明后期碑下端鏟壞十多字。清末已經出現部分漫漶現象,今尚存殘碑。此碑拓歷來被溫州人奉為法帖。

▲黃采書正統十三年進士題名碑

明弘治十一年(1498),長洲文林來任溫州知府,其子文徵明曾隨之來居溫州,與溫州士子如趙君澤、王基、李經敕等交往甚篤。文林卒于溫州任上,王基等人曾扶送文林的靈柩回長洲安葬,文徵明后有寄王基的信札,感謝王基扶送之恩。信札收入《百爵齋藏歷代名人法書》中,至今傳世。

溫州英橋王叔杲官吳時,得趙孟頫《大洞玉經》。趙孟頫的《大洞玉經》后世有很多摹本,王叔杲所藏為真跡,被王世貞定為“神品”,卷后有王世貞、俞允文的題跋。王世貞跋稱:“陽德觀察出示,貞焚香靜閱數過,覺右軍、北海出入結構中,拂拂有天際真人想。”王叔杲又藏有王寵晚年所書的《白雀貼》,后有南京兵部尚書孫鑛跋,稱“全是大令風骨,微出入永興,比之平日筆,更覺顧盼有姿”。于此可知,溫州士子在宦官期間,頗注重收藏大家的作品。

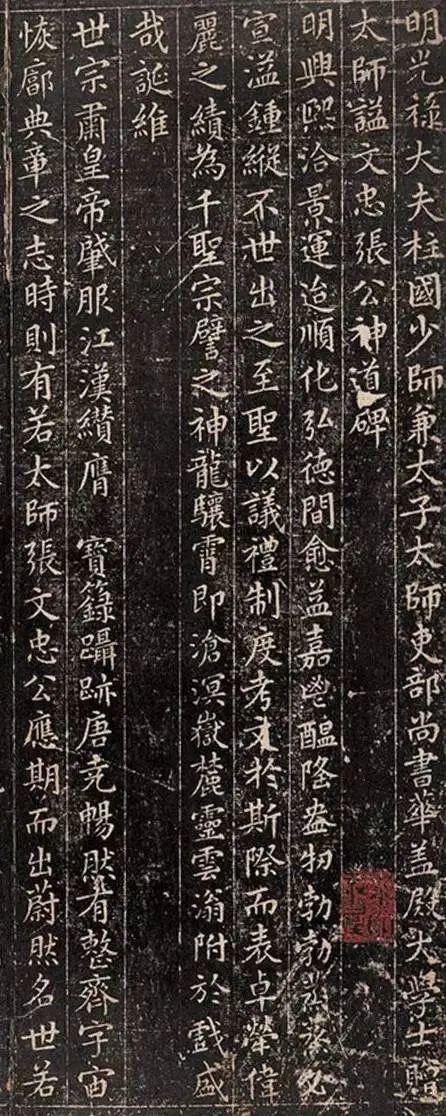

鄉賢項喬卒于嘉靖三十一年(1552),吉水羅洪先為撰《甌東先生墓表》,江夏黃姬水為之書丹。張文忠卒于嘉靖十八年(1539)二月六日,至隆慶四年(1570)其孫汝紀請葛守禮撰《明光祿大夫柱國少師兼太子太師吏部尚書華蓋殿大學士贈太師謚文忠張公神道碑》,并請吳郡周天球為之書丹。今兩碑藏溫州市博物館。黃姬水、周天球為文徵明弟子,是吳門書派中承上啟下的代表人物。這時期,溫州士子與吳門書家交往頗為密切。

▲周天球書《明光祿大夫柱國少師兼太子太師吏部尚書華蓋殿大學士贈太師謚文忠張公神道碑》局部

明末溫州居士馬一騰隨其弟子林增志宦官期間,士大夫向風問法,時任江西提學副使昆山陳懋德提十七問,請馬一騰為解答,馬一騰撰成《答陳公虞十七問》。崇禎十三年(1640)十月,書法大家王鐸用《圣教序》《興福寺》《金剛寺》三體書《答陳公虞十七問》長卷,今藏故宮博物院,是王鐸書法的精品。

向書法大家學習及交往,使溫州于明中后期出現了頗多能自由表現個體情意的書家。《岐海瑣談》所謂“在鄉大夫則有侯舜舉方伯、王子孝中丞、黃文振邑宰、王育德憲副、王陽德大參、王光祿立德,俱諳草圣”。除姜準所云侯一元、王諍、黃一鵬、王叔果、王叔杲、王叔本之外,善書者尚有朱邦采、張承明、周宗旦、康從理、洪孝先、何白等,他們以其深淳的學養,藝術的靈性,突破臺閣體時風的束縛,上追魏晉,推動溫州書法向展露情性的方向發展。

肆· / 對溫州后世影響 /

元明時期,溫州宮廷畫家、服務朝廷書家群體退休歸鄉后,與地方士子結社建園,肆意泉石,歌吟舒嘯,撫慰心靈。使他們書畫進入個性化新境域。這些無疑對明以后乃至今日溫州書畫的興盛與風格的形成,產生巨大的影響。

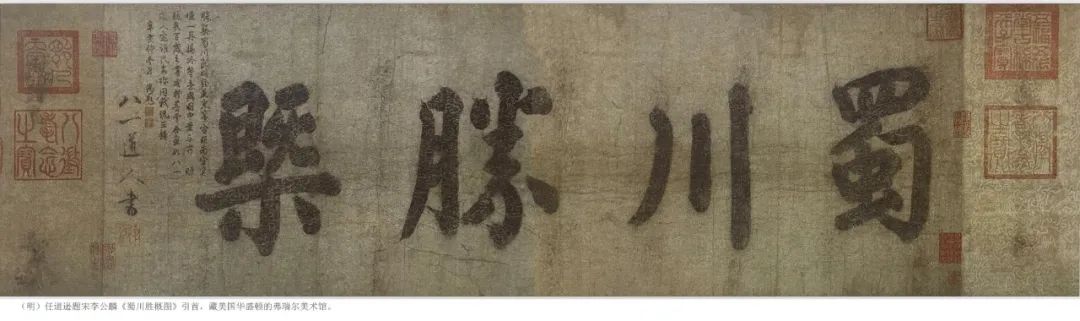

▲任道遜題宋李公麟《蜀川勝概圖》引首,藏美國華盛頓的弗瑞爾美術館

清乾隆、道光間,項維仁與流寓溫州曾衍東(號七道士)結交,及項維仁弟子“果園三山”:吳第(號次山)、陳恭(字地山)、汪秀林(字霽山)的崛起,開啟永嘉畫派的序幕。民國初,以汪如淵為代表,弟子有張紅薇、鄭曼青、馬孟容、徐堇侯、施公敏等30余人,使永嘉畫派達到興盛。這時期,由上海美專培養的溫州畫家有50多人,形成一個龐大的畫家群體。永嘉畫派的代表人物紛紛走向海派,為日后溫州書畫的發展起了重要作用。

晚清民國以來的近百年中,溫州書法人才輩出,出現池志徵、葉墨卿、孫詒澤、謝磊明、王榮年、劉景晨、馬公愚、方介堪、夏承燾、方去疾、鄒夢禪等一批在書法界具有較高影響力的書法篆刻家。他們不僅開啟溫州現當代印風之源流,門生更是遍布篆刻界和書法界。究其淵源,應該是元明時期溫州書畫脈流所致。