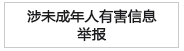

記溫籍科學家陳國邦

圖為今年(2015年1月9日)陳國邦(左)獲國家科技發明二等獎

2015年1月9日,在北京人民大會堂隆重舉行的2014年度國家科學技術獎勵大會上。一位滿頭銀絲、步伐矯健的科學家上臺領獎,他領銜的團隊“深低溫回熱制冷關鍵技術及應用”項目榮獲國家技術發明二等獎,這位領獎者就是浙大博士生導師溫籍教授陳國邦。載譽歸來,家鄉人深為欣喜與關注。

貧寒少年校門徘徊

陳國邦教授于1941年9月4日出生在溫州永強區沙村(今龍灣區海濱街道沙中村)。

8歲那年,其母親送他到3里外的寺前街滄頭永生小學讀書,那是一個教會辦的小學,免繳學費。他每天將午飯先帶到滄前的舅舅家里,然后上學,不管酷暑寒冬每天堅持,期末時成績優秀,獎得一刀花張紙,快樂伴隨著每一天,讀書興趣也愈發濃厚。但令人失望的是永生小學關門不辦了,他也只好到沙前小學去求學。得知要交3元多錢的學費,這對當時窮困家庭來說是一筆巨款,一個令人憂心的難題啊!

入不了校門,父母也無奈,可少年的陳國邦每天都準時到沙前小學去,站在教室外面聽老師上課,持續了好多天。這“聽課”引起了班主任周國光老師的注意,這孩子不簡單,不同于那些不愿讀的孩子,非常同情,于是毅然幫他墊繳了學費,終于成為沙前小學二年級的學生。少年的國邦可開心了,讀書更加的用心。1951年,光榮加入少先隊員,感到自己在進步。有一次,天河小學有一批小朋友遠足路過沙前小學,要由學生會主席出面接待,可是當時學校中好像沒有學生會,教導主任朱自強老師就讓他出面說了“歡迎你們”類似的話。自然,老師的關心也激勵了他的學習決心。

1954年考入頭陀永嘉中學,因為出發那天父親突然生病,由其三哥送他去上中學,三哥當時也不過是15歲的孩子。挑著他的行李,不時要換肩,一路堅持,艱辛地翻過大羅山,花了3個多小時才到了頭陀。報到時發現帶的錢根本就不夠交學費,學校又不同意緩繳。兄弟倆感到很無助,就抱頭哭成一團。就這樣,12歲的國邦就開始離家獨立求學之路,吃住在學校,一個月6元的伙食費,過著集體的新生活。這里群山懷抱、綠樹成蔭,真是讀書的好地方。他第一次看到排球、籃球和足球,看到有400米跑道的大操場。學校實行勤工儉學、自力更生的政策,學生們在學習之余還參加許多公益勞動。為了減輕家庭負擔,他經常去附近農村參加一些勞動來補助學費和伙食費。臺風來了,為當地農民搶割稻子;暑假到了,參加楊府山工地挑泥塊;寒假到了,參加溫州信河街的農業展覽會當講解員;或者,下鄉給當地農民婦女文化掃盲。

圖為陳國邦與同學們下鄉宣傳

高中時,陳教授喜歡閱讀,愛好文學,他每學年要閱讀上百本圖書。有一次學生集體去仙巖挑明礬石勞動,看到仙巖大瀑布,想到自己只不過是一滴水,只有融入主流才能有力量。于是觸景生情地寫出他平生的第一首詩歌《仙巖瀑布》(聲韻已經過修改):

奇瀑飛天降,濤聲映彩虹。

淵沉深莫測,泉涌杳無蹤。

春雨催禾綠,秋霜染葉紅。

嶺重林密處,萬物共相容。

他擔任學生會文體部長期間,多次組織宣傳隊下鄉宣傳,豐富了對農民的思想感情,下決心要好好讀書,長大后報答鄉村父老的養育之恩。在老師們的用心培養和教導下,他的寫作水平明顯提高。在一次溫州專區統考中,他的作文竟獲得第一名。

浙大啟航收獲碩果

1960年那年的高考,年輕的陳國邦榮幸地考入浙江大學辦的杭州電訊學院,告別母校和家鄉來到杭州西子湖畔,開始了人生的最重要學習期。

第二年,院校調整,陳國邦進入浙大化工機械專業學習。當時,正面臨著國家三年自然災害,生活條件異常艱辛。在緊張的學習之余,他借助為老師刻寫蠟紙,到玉泉植物園挑水澆花木等勞動等來緩解經濟壓力。當然,這種校園勞動,更磨練他的意志,困難挫折前更顯堅強,更有“韌”性。他惜時如“金”,在讀大學的5年時間內,僅回家二次,這樣反而使他有較多的時間從事學習,力爭將該在大學中弄懂的問題都弄懂。數學這門學科原本不那么好,他知道沒有捷徑,唯有苦下“功夫”,浙大圖書館中的所有高等數學習題集,都留下他的手印。不用說,他幾次高等數學考試均得了滿分。經過五年的緊張學習,1965年夏天,風華正茂的陳國邦從浙大畢業,并留校執教。

有人說,崇高的理想就像生長在高山上的鮮花,如果要摘下它,勤奮才能是攀登的繩索。

在浙大,陳教授孜孜不倦,一直在求索。改革開放以后,青年教師有了出國學習的機會。而他們這些在中學和大學中學習俄語的人要過英語關,實非易事。聽說上海廣播電臺有學習英語節目,他就裝了一只七管半導體收音機,每天進行英語學習,雷打不動。后來又經過學校組織的外語培訓。1980年,由教育部公派美國學習,出國兩年多的時間使他的學術視野大為增加,同時,報國的思想更加迫切。

1983年春留學回國。他深知,身負高等學校培養人的重任;他思慮,應把育人與科研結合起來迅速推上國際前沿,做好與國際水平接軌的各種準備。須做好“三點”,第一,扎實提高教師的學術水平,教師要不停地學習先進,做到能與國外學者面對面并肩交流的水平;第二,積極開展國際學術交流,進一步擴大師生的國際視野,通過出國訪問,舉辦國際會議,聘請外國專家來校交流,實行博士生聯合培養、進行國際科研合作等提高國際視野;第三,申請具有國際前沿水平的國家科研項目,大膽消化和采用現有的國際科研成果,迅速推進自已的科研走向先進水平。

1985年,成績顯著的陳國邦教授被推舉為浙大低溫教研室主任,1989年創辦了國際低溫與制冷會議,并將之變為國際制冷學會的協辦會議,前后在杭州開了四次會議,在上海開了一次會議,大大活躍了我國師生的學術思維,擴大了學術視野。1990年被評為教授,1992年擔任首屆浙大低溫制冷與低溫研究所所長,1994年被聘為博士生導師。在職期間,培養了15名博士生和40名碩士生。發表論文500余篇,授權專利40余項,主編出版學術著作20余部。獲浙江省科技成果一等獎一項,省部級二等獎四項,三等獎二項。曾任浙江省制冷學會副理事長,中國制冷學會理事。獲浙江省優秀教師稱號。1996年被聘為美國國際低溫制冷機委員會委員,1999年被選為國際制冷學會低溫委員會副主席。

圖為陳國邦(右一)在日本參加國際制冷學會委員會議

也許讀者不熟知他所研究的項目,低溫制冷機在國防航天、現代工業和科學技術的許多重要部門有著廣泛應用。過去,我國急需的低溫制冷機主要依賴進口,受到限制或禁運,使該行業陷入困境。他帶領的團隊長期專注于回熱式低溫制冷機的基礎與應用研究,經過20余年艱苦努力,最終解決了一系列技術難題,形成了新一代深低溫回熱制冷理論與技術。如今,該項目已獲中國發明專利70余項,軟件著作權1項。此前,相關科研成果還曾獲得省部級一等獎1項、省部級二等獎3項、中國專利優秀獎1項以及國防科技三等獎1項等獎項。

今年75歲的陳國邦教授依然那么忙碌,科研指導、專題講座、編書筆耕一刻不歇。在過去十多年間,他有五個博士生分別在國際上獲得優秀論文獎和優秀青年獎,這無疑顯著提高了浙大低溫在國際上的聲譽。

收獲科技碩果的陳國邦教授,“老”而不“退”,毅然有那么的一份執著,一份情愫,專攻科學秉赤心,不愛名利求奉獻,不愛金錢求誠懇。我們看到的是他簡樸生活背后風格的高尚、精神的充實。(徐洪迪)